现在大家聊AI,似乎已经不太关心怎么升级了,更关心的是这些AI科技公司该怎么买单。

昨天看到 OpenAI 财务总监在一个活动上的视频,眼镜儿差点掉了。歌词大意:会找银行、私募股权,甚至“政府”来做合作伙伴——这样项目融资更顺利、利率更低、能借更多。

问: 意思是政府补贴?她答:应该是“兜底”或者“担保”。

政府“兜底”这词在国内听的比较多,这集我们以前也看过。但从代表人类未来的AI巨头嘴里说出来,好像还是第一次听到。

财务总监后来也反应过来了,马上在LinkedIn上澄清,她的意思是,美国要保持科技领先,既要企业干活,也需要政府配合,是“配合”不是“还债”。

这个小片段挺有意思的,因为人类的未来又一次和“债”这件事连在了一起。也许“债”才是人类智能的终极归宿。

把镜头拉远看,这件事情已经不能不提了。很多人跟我说对这些科技巨头天量投资的担心纯属多余——看看它们的自由现金流,每个都还盆满钵满,绝对付得起。

但现实是,科技巨头们现在和“债”的联系越来越紧密,也越来越创新——“融资”和“债”这件事情绝对是“智能”的优秀应用场景。

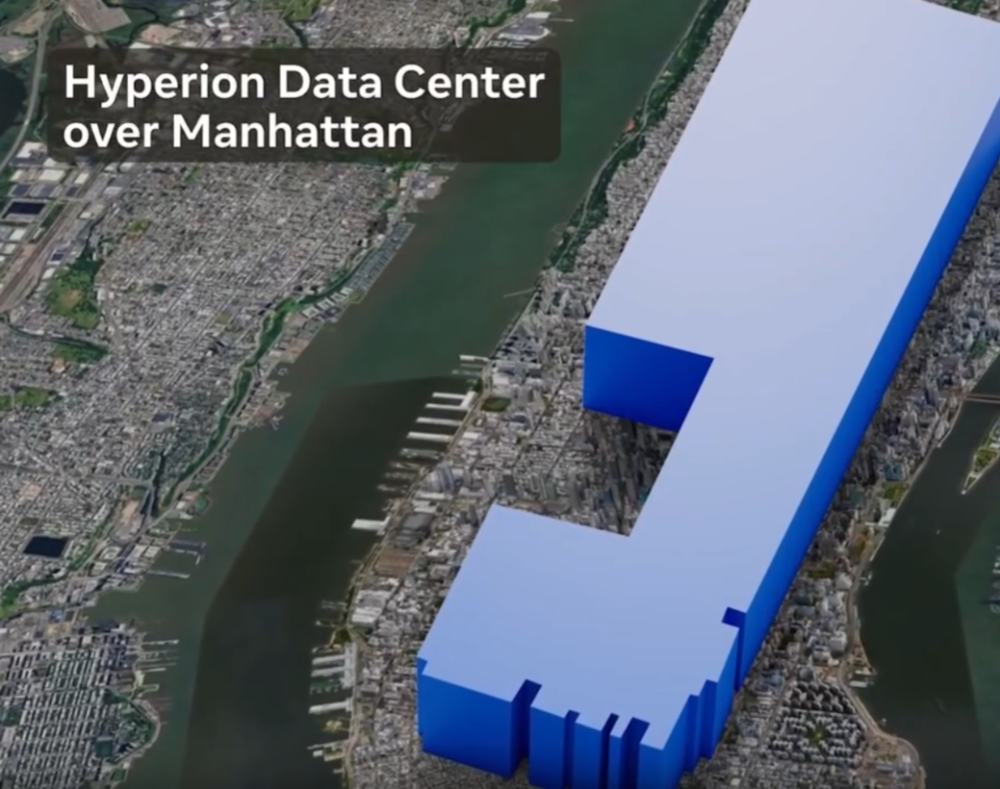

比如Meta前一阵子为了建造超级数据中心“hyperion”而发的天量250亿美元的投资级公司债。

一般有丰富自由现金流或受市场追捧的、肩负人类梦想的公司,都不太愿意碰“债”,因为自己的表和评级会受影响。

但它就是需要更多钱该怎么办呢?

“夹层混合项目融资”了解一下。或者换一个我们更熟悉的词:出表。

比如 Meta 和私募信贷公司Blue Owl共同绘制的、一幅能代表人类最高“制债”智能水准的融资架构图:

“制债”智能实在太高,我也没完全看懂整个架构。具体解释大家可以看金融时报的这篇文章:

我用极简版大概解释一下。基本“制债”流程如下:

Step 1: 先设一个合资公司,由像Blue Owl这样的私募信贷当股东,来运营数据中心。

Step 2: Meta 再和这个 JV 签一堆合同——长期租赁、期末芯片回购保障之类。

Step 3:因为它看起来像“债”,于是Blue Owl可以把现金流打包成债券卖给Pimco;但在Meta自己的账上,又不算债, 对表和评级都没影响。

Step 4:一个“亦债亦非债”的债就制好了。投资者拿到了类债回报,Meta出了表。皆大欢喜。

这种结构化融资并不新鲜,传统重资产业里到处都有,常用于并购和基础设施。

只是现在被硅谷大厂用来堆算力、建巨大的数据中心,显得格外“重工业”。

这不得不让我琢磨:曾几何时,科技和互联网公司不是“轻资产”的吗?不是“羊毛出在猪身上”,全世界的大量免费劳动力都在贡献自己的数据,助其发财吗?

过去做互联网,边际成本接近零,规模越大越赚钱;现在到了AI时代,怎么变成“重资本”了?到处是万亿级的数据中心。

当然啦,谷歌和微软砸钱,还有明确的业务闭环;但Meta砸AI是为了什么?小扎说为了“广告投放更精准”,但为了广告要扛起万亿级投资,听着实在有点别扭。

小扎也给了备选路线:真投多了,算力可以回流核心业务,也可以对外出租,或者……做出“真的很棒的元宇宙”。

哦对了,元宇宙,大家还记得元宇宙吗?