澳大利亚昆士兰大学和美国纽约大学的研究人员利用现有半导体制造设备,在掺镓外延锗中成功实现了超导性。他们采用标准芯片制造技术,在2英寸晶圆上制备出数百万个超导结,这一成果理论上与现有晶圆代工厂流程兼容。在低温下(3.5K),该材料展现出零电阻导电特性,并能支持高密度的约瑟夫森结阵列,这对于量子和低温射频电路至关重要。研究表明,镓掺杂剂的结构有序性形成的窄带是实现超导的关键。这一突破不仅提升了对IV族半导体物理性质的理解,还为开发低功耗低温电子设备和高灵敏度传感器提供了可能,并为量子互连提供了切实可行的路径。

💡 **超导锗材料的制备与特性**:研究人员利用标准芯片制造技术,在掺镓外延锗中实现了超导性。该材料在3.5K(约-269.7℃)的低温下展现出零电阻导电能力,并能支持高密度的约瑟夫森结阵列,这是量子和低温射频电路的关键组成部分。材料的超导特性得到了电学表征的证实,并证明其具备可用于器件集成的实用电流密度。

🔬 **实现超导的机制与优势**:锗本身不具备超导性,但通过精确嵌入镓原子实现高浓度掺杂,诱导出了支持电子配对的能带结构,进而实现了超导。镓掺杂剂的结构有序性形成了窄带,促成了超导现象。该方法采用外延技术,保证了界面的稳定性和无序中间层的缺失,有利于混合堆叠结构的性能。

🚀 **对量子技术和未来应用的意义**:在半导体衬底上实现超导锗,是超导体制造工艺从小批量向晶圆级集成迈出的重要一步。这一成果为基于当前半导体工艺开发可扩展型量子器件开辟了新道路,并有望为量子互连提供切实可行的路径。同时,它也为低功耗低温电子设备和高灵敏度传感器的开发提供了可能。

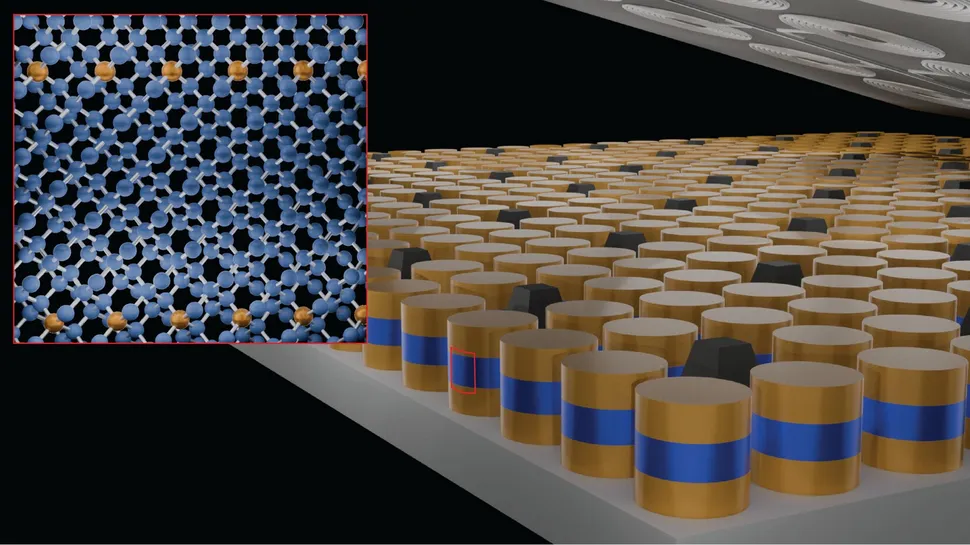

近日,来自澳大利亚昆士兰大学和美国纽约大学的研究人员利用行业已有的半导体制造设备,在掺镓外延锗中实现了超导性。他们基于行业已有的标准芯片制造技术制备出了超导锗半导体材料,所打造的原型产品在 2 英寸晶圆上拥有数百万个超导结。

(来源:Patrick Strohbeen / NYU))

在掺杂锗薄膜的生长上,研究人员使用与化合物半导体和低温互补金属氧化物半导体(CMOS,Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)生产相同的外延技术,因此本次成果理论上也能和已有的晶圆代工厂工作流程互相兼容。

在锗中实现超导,将能为基于当前半导体工艺来开发可扩展型量子器件开辟新道路。同时,这一成果提升了人们对于 IV 族半导体物理性质的理解,也挖掘出了将它们用于低功耗低温电子设备和高灵敏度传感器的可能。这一成果标志着超导体制造工艺从小批量的层状超导体向着在半导体衬底上进行可扩展的晶圆级集成迈出了重要一步,相关论文发表于 Nature Nanotechnology。

图 | 相关论文(来源:

https://www.nature.com/articles/s41565-025-02042-8)

轻微变形之后材料仍能保持稳定本次研究人员所制备的具有超导性的锗材料,既能在零电阻状态下导电,也能让电流无损耗低持续流动。对于预期镓掺杂浓度为 17.9% 薄膜,在 3.5K 即大约-269.7℃的温度条件下,经过调控的锗薄膜展现出了超导性,并且可以构建高密度的晶圆级约瑟夫森结阵列,据了解这种阵列是量子和低温射频电路的重要组成部分。超导结能在低温下进行电学表征,这让其超导特性得到证实,也说明其具备可被用于器件集成的实用电流密度。结合第一性原理计算结果,

本次研究证明镓掺杂剂的结构有序性形成了窄带,从而促成了锗中的超导现象,由此证明超掺杂的镓:锗可被作为一种低无序的、外延型超导-半导体平台。事实上,在正常条件下锗本身并不具备超导能力,但是研究人员通过改变其晶体结构,诱导出了能够支持电子配对的能带结构,进而实现了超导。在分子束外延技术的帮助之下,研究人员将镓原子精确地嵌入锗的晶格之中,借此实现了高浓度的掺杂,进而获得了高度有序的晶格结构。虽然掺杂导致晶格发生了轻微变形,但是材料仍能保持稳定。当掺杂浓度足够高的时候,薄膜会发生体超导转变。更重要的是,界面会保持在外延状态,并且不存在无序的中间层,因此不会给混合堆叠结构的性能带来影响。通过使用分子束外延技术生长镓掺杂的锗薄膜,能够更好地控制薄膜生长过程中的寄生加热,从而能够形成平滑的镓吸附原子浮动层,这促进了锗的低温生长,保持了其表面光滑性和单晶性。而通过重新配置生长腔室和优化生长温度,研究人员在表面形貌、原子有序性和畴结构方面获得了巨大改进。其还通过生长三层异质结构,来针对垂直约瑟夫森结器件架构进行原理验证,借此改进了材料质量,缓解了与典型非晶氧化物隧道结相关的材料无序性问题。