翟学伟的学术研究一直以来都是围绕着人情、面子等主题,以及与此相关的关系与权力展开。

在《人伦、耻感与关系向度:儒家的社会学研究》中,翟学伟曾经指出,中国人的交往模式属于长程性与低选择性的关系,这种“关系”属于关系向度中的固定关系,人与人之间是彼此捆绑和牵扯在一起的,其间的大多数个体行为方式都会据此形成,而拥有了这样的“关系”,也会给中国人带来实质上的安全感。

为了在这样的关系结构中生存,许多个体往往会策略性地放弃自己的意愿,哪怕有很多欲望、想法、真话乃至泄愤之语,都不能说给家人、朋友和老乡听;非但如此,人们还常常不得不顾及他人的感受,迎合他人的需要。故而“人情”来自交往形式上的不得已,是与“礼”和“面子”相伴相生的。

当然,讲究人情和面子的交往模式,其实也是一种重要的策略。有了这样的交往模式,人们表面上可以和平共处、相安无事,但私底下却可能钩心斗角或想要搞垮对方。因为在此类关系结构中,外在的委婉和客气同内在的谋划和暗算是并存的。

互联网的存在,挑战了中国人偏爱“给人面子”“打人不打脸,骂人不揭短”的社交文化。翟学伟举例说明:“教授上课时打电话,学生不敢当面批评,放到网上讨论后,就在现实中制约了教授的课堂行为。”可见,互联网的存在激发了原先关系中几乎不可能发生的曝光和举报行为,从而遏制了现实中的“给面子”行为。过去,人们在固定关系中知道“祸从口出”“隔墙有耳”,不能得罪人,但如今这些情绪常常会在互联网上得到释放。

尽管互联网上的交际有释放情绪的功能,但翟学伟也注意到,互联网并不是对熟人社会进行简单的“破坏”,它也可能同时放大熟人社会的很多特征。“互联网的强大会导致中国人在现实关系运作方面显示出更大的能量。”对此,他发出了这样的疑问:“娱乐化的背后是否深藏着中国人所谓的逢场作戏呢?”

日前,《新周刊》对翟学伟进行了专访,以下为专访实录。

一、线下的“逢场作戏”有成本,线上则变得容易

《新周刊》:在有导师的聊天群里,导师发话,学生就发“鲜花”“点赞”等表情包。你怎么看待这样的现象?这是在互联网上的“逢场作戏”吗?

翟学伟:线下的“逢场作戏”是有成本的,大家开车或乘地铁、公交车到一个地方去聚会,说不定还要练习怎么当面把话说得好听一点,但是线上的逢场作戏却变得很容易。

比如在微信群里,第一个人编写了一段尊师重教的文字或“教师节快乐”祝词,然后配上几朵“鲜花”或其他表情包,后面的人都会一连串地复制粘贴再发送。在一个群里,当一个人抢先说了一句贺语——无论是他的心声,还是奉承人的表现,其他人都容易认为自己不这么做会不好,而做也未必发自内心,所以复制粘贴再发送就是最佳方式。他们既不失礼,也表现得合群;既证明了自己不是另类,也不表明自己的真心。

逢年过节,这样的现象也会更加普遍,有人设计好相关图片,群发一下就可以客气应付了。本来在节日中相互祝福是件很高兴的事情,但这样不停地群发,其实心意是很难传达的,只是满足了形式上的需求。这也算是网络上人情面子的一种表现,而且相对于现实中的人情和面子,几乎是零成本的。我想这样的做法多少缺乏一个人的真情,却足以满足人情面子上的需要。

《新周刊》:从学生或者员工的角度来说,过去在线下与老师或者领导见面,才会产生交流;但在互联网社会,人可以随时在线。你认为线上生活会让人情面子的负担加重吗?

翟学伟:在微信群里,领导只要发声,大家就纷纷跟着表态;可同样的事情很难发生在普通员工身上。这就说明线下的人情和面子一样出现在线上,因为大家都知道什么人才有“资格”得到面子,什么人得不到面子。显然,这类事情都表明,一个人说了什么不重要,重要的是这个人是谁。在中国人的关系运行中,无论在线下还是线上,只要群体成员确定,那么人们往往会给那些职务高的人、对自己有潜在作用的人面子。当然,如果这样的群不是熟人建立的,那么不给面子的行为就很容易发生,这也是互联网的力量所在。

至于你提到负担的轻重,要看如何定义“轻重”。比如我们可以把亲自到场看作“重”,把发微信看作“轻”,也就是说,一个人在线上无论怎么点赞,都不如当着领导的面奉承一番。或者说,“轻重”也和投入的时间与精力有关,到现场就要考虑买礼物,但在群里竖个“大拇指”、发个“咖啡杯”,轻轻松松就能维系人情面子,成本很低。但还有一种情况却相反,比如中国人的拜年方式就经历了几个阶段的变化。

传统春节拜年,一定要到对方家里。后来大家觉得这个方法太麻烦,老同志、好朋友一旦多了,拜年拜得吃不消,就想了个新点子,叫作“团拜”——找一个场子,通知这些人,在现场和所有到场的人拜年。现在又变成了“群拜”,在群里祝福大家,一句话就可以解决问题。这其实减轻了过去挨家挨户拜年的许多负担。

至于线上和线下相比,孰轻孰重,不能轻易下结论——有人认为传统方式更重要,也有人认为发微信或微信红包更能委婉地表达情感。一个人愿意采用什么方法当然也和其性格有关。举一个和互联网无关的例子:有的人生病,特别想广而告之,看看有多少人会来探望自己;但有的人生病,除了对家人和很亲近的朋友之外,谁都不愿意说——这是由一个人的个性与做人方式决定的。

当然,从人情面子上说,在重要的活动中,不管你心里愿不愿意,最亲的人之间还是要走动一下,比如看望自己的父母、兄弟姐妹,或者找个时间和过去的老战友、老同学聚一聚。节日中所体现的人情和面子,与平时同事或工友之间的来往有所不同,有时候恰恰是好久不联系的人会在节日给你发贺词。平时难得相见的亲戚、朋友、毕业很多年的学生等,往往在这些时候更加积极,经常联系、见面的熟人反而不会在这时凑热闹。

二、互联网给了人们另外一种“做人的可能”

《新周刊》:在书中,你强调中国文化中长程性、低选择性的固定关系容易使人们建立“忍”的心理机制。线上交流会改变这一点吗?

翟学伟:现实中人与人的当面交流需要说话技巧。我们经常说,某人特别会讲话,这个“会”字说明他有说话技巧,会讲甜言蜜语,说话很讨喜和中听;但如果你不会说话,喜欢揭别人短,那你在面对面的关系中就只能选择沉默,不然容易让对方没面子。或者说,中国人的现实交往通常是熟人之间的交往,但互联网上的交往把熟人“匿名化”。互联网之所以是一个畅所欲言的场所,较少考虑人情面子,是由人的匿名性造成的——既然人们很难判断一句话是谁说的,自然就容易忽略讲究人情和面子的法则,它给了人们另外一种“做人的可能”。

有些人不懂互联网上的另一套活法,还是像在真实社会里一样,认为自己是领导、社会名流,耀武扬威惯了,结果一到互联网上就翻车。

《新周刊》:在现实生活中,我们好像很少说“绝交”,但是在互联网上,我们有“拉黑”“退群”等选项。你有没有见过一言不合就退群的情况?

翟学伟:有这样的情况。大家原来在线下玩得不错,但在网上聊着聊着,发现价值观越来越不一样,有人甚至直接在群里面吵起来,闹到最后有人退群,也有人拉黑对方。但在我看来,这不完全是一个人情面子的问题,还与口头表达和文字表达的不同有关系。

我们在现场面红耳赤地争论时,在情绪激动的状态下,一般不容易表达得很清楚,所以我们常常会说“可能是我没有表达清楚,我重讲一遍”。可是,如果大家都冷静下来在群里输入文字表达观点,对方还是不接受,那便可以证明是他们的价值观不同。通常,这没有什么线下线上之分,如果两个人在群里吵架,或者用“脸面观”的说法——彼此撕破脸也好,翻脸也罢,我不太相信他们在线下能好起来,这两者是有一致性的。

三、生活化的交往中,计谋是没有实证性的

《新周刊》:在书中你谈到,中国人的计谋用于不同关系的不同方面。你认为人们在线上交往时,有没有什么计谋?你经历过哪些?

翟学伟:计谋是一个很中式的概念,英文也翻译不出来。中国文化里有计谋,而且非常重要,我们很早就有了兵法“三十六计”,也有《鬼谷子》这类关于计谋的书籍。虽然我不排除其他社会文化里也有人使用计谋,但没有谁会把它当成一个专门的领域来研究。社会科学里几乎没有计谋研究。经济学研究战略,却不研究计谋。社会学、心理学似乎应该研究它,却都没人研究。这是因为社会科学重视实证性,而计谋恰恰没有实证性。如果有人在线上交往时耍了计谋,除非他们自己坦白,愿意告诉大家,否则其他人难以察觉。比如群里发生一件大事,让人们回应表态,许多人都热烈议论,可是也有没表态的人在事后说自己没看到消息。这种情况下,我们其实很难判断,对方是真的没看到还是耍了计谋。

计谋是藏在人心里的东西,往往会带来一些结果。我们事后反思的时候,会恍然大悟,发现事情走到今天这一步,是某人在中间施了一个计,让我们上了当。但是没有办法,一切不能重来。所以我们做计谋研究的人,通常都是在计谋施展之后再去研究的。

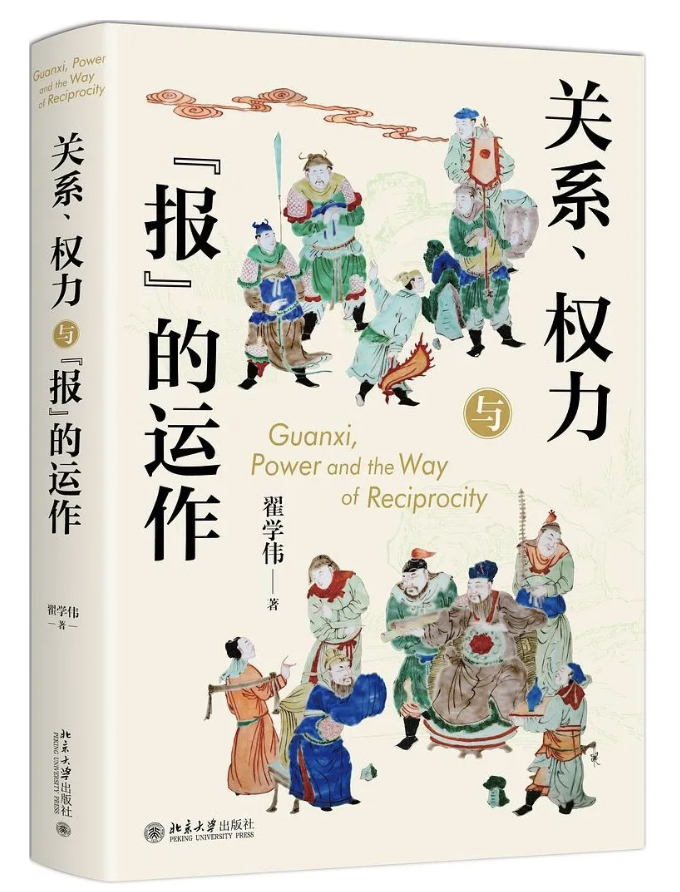

《关系、权力与「报」的运作》

作者:翟学伟

出版社:北京大学出版社

出版时间:2025-9-30

举例来说,在一个群里,我们跟某几个人合不来,就瞒着他们另建一个群,把原群里的那几个人排除在外,其他人就能在新群里畅所欲言。这就是个计谋。当然,我们不倾向直接劝那几个人退群,说“这个群不欢迎你们”——直接劝人退群或拉黑某人,是人情面子上的伤害。而另拉一个群就是一个小计谋,这也说明人情面子还在起作用,因为这样的做法让那几个人觉得群还在,依然还能在群里看看,等待交流。尽管大家都不吭声了,但他们很难判断大家是在忙各自的事,还是最近话题变少了,更想不到大家已经抛弃了自己。

生活上的计谋是很常见的。在高校里,我们每个导师和自己带的学生有一个大群,学生也会自己再建小群,导师所在的群则一片祥和。导师在,学生因拘谨而无法随心所欲地表达,若导师不在则相对轻松,这是第一层计谋。有些学生跟导师走得近,或者是其他学生根据人情面子关系,判断有些话也不能讲给这样的学生听,便有了第二层计谋。所以,为了找到一个可以畅所欲言的地方,人们会继续建群。

还有一种现象是,如果一个人想在同门里找几个人吃饭聊天,那只能一个个单独通知,绝不可能在群里通知。那这种谋划是如何被发现的呢?很可能是那个没被邀请的同门恰好也在同一家店请人吃饭,碰到后大家都感到很惊讶,但双方都装作若无其事,那么也算维持了人情面子上的和气。通过这样的例子就可以说明,学生之间、学生和老师之间的关系都非常复杂,他们会建出大大小小的群,发展出各式各样的复杂关系。