当新版本AI音乐生成系统如 Suno、Udio、SOUNDRAW 等进入大众视野,音乐从业者们普遍陷入某种恐慌:

音乐人会被替代吗?

音乐的未来是否会变得廉价、泛滥、不再稀缺?

通过之前文章的反应,可以发现:

这样的焦虑确实存在,但并不是技术本身。技术确实解放了很多音乐人的时间和精力。

我认为更本质的,是我们尚未准确理解技术介入音乐生态中的“结构位置”。

具体什么意思,我来慢慢解释。

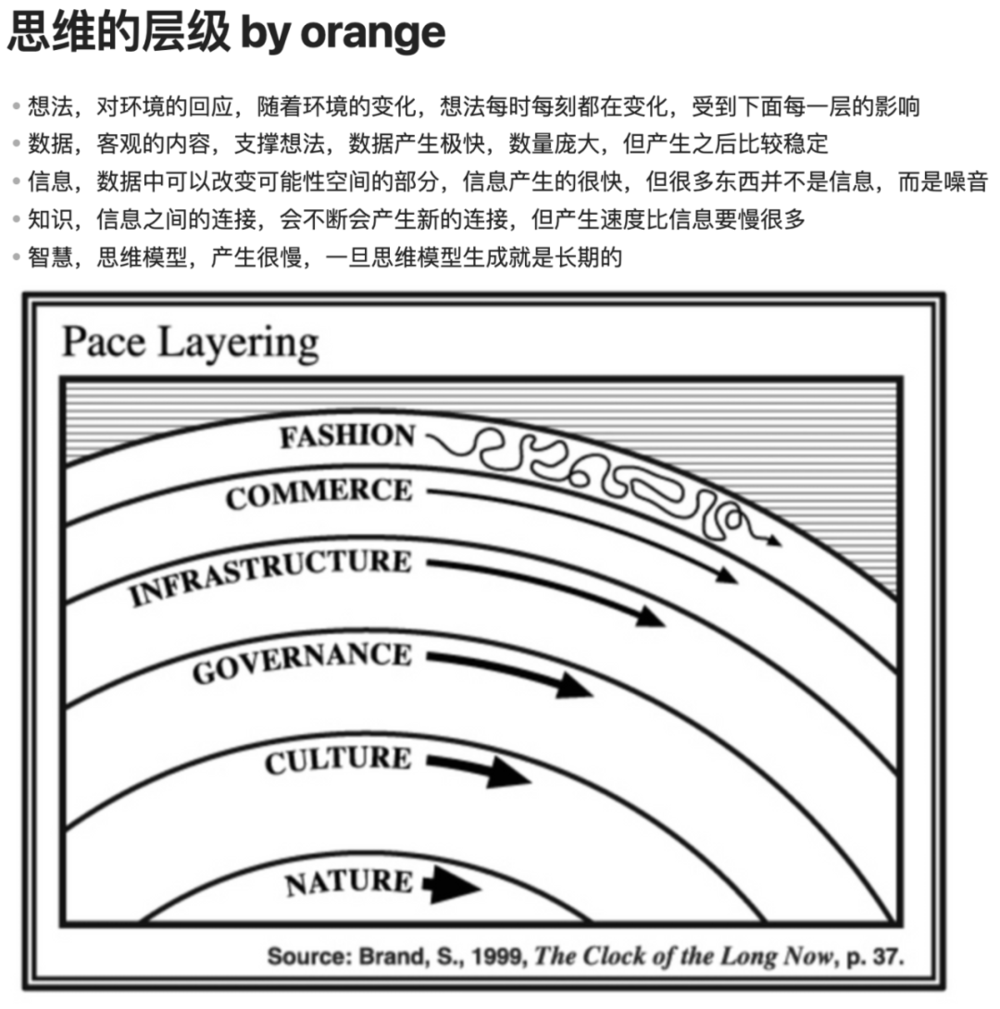

本篇文章的内容都基于以下这张图展开:

这张图来自 Stewart Brand 在《The Clock of the Long Now》中的经典模型:Pace Layering。

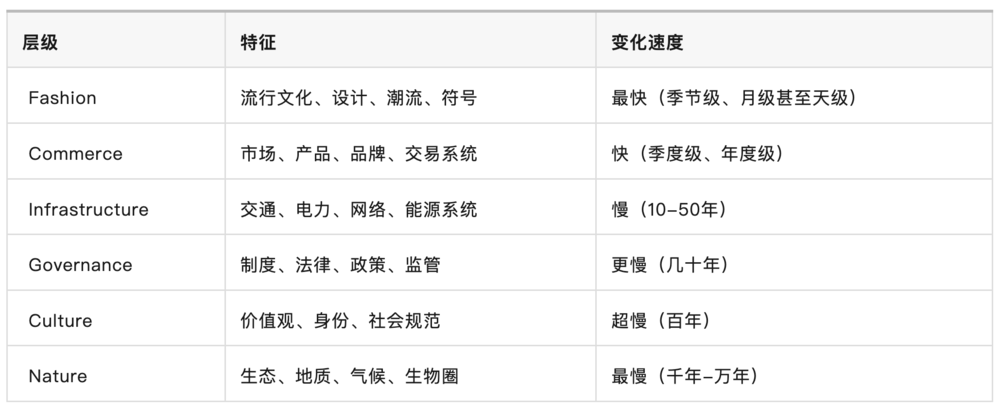

它把文明系统分为多个层级,每一层变化速度不同:

上层变化快,下层变化慢,但上层受下层约束、依赖下层稳定。

越上层越活跃,但也越容易被替代、被遗忘、被更新。

越底层越慢、越稳固、越决定长期结果。

基于Stewart Brand的理论,我让AI逐层分析了一下音乐行业。

AI分析的结果我比较认可。

比如处于时尚层的2025年初超级大热单,《APT.》热度年底也已经断崖下降,流行的转速和周期似乎比以前变得更快、更残酷了。

我的基本判断是:AI 音乐已经实质性改变了时尚层、商业层与基础设施层,但尚未触重写制度层与文化层的核心机制。

从理论与人类生物学出发,自然层是不可被AI改变的边界,以下暂不讨论。

在可预见的阶段内,AI 的“冲击波”会继续在基础设施层扩散,并间歇性地触碰制度层。

但对深具文化内涵与历史沉淀的音乐人而言,短期影响有限,反而因下层的“快餐化”与“同质化”而凸显稀缺性与溢价。

被AI快速改变的三层:时尚、商业、基础设施

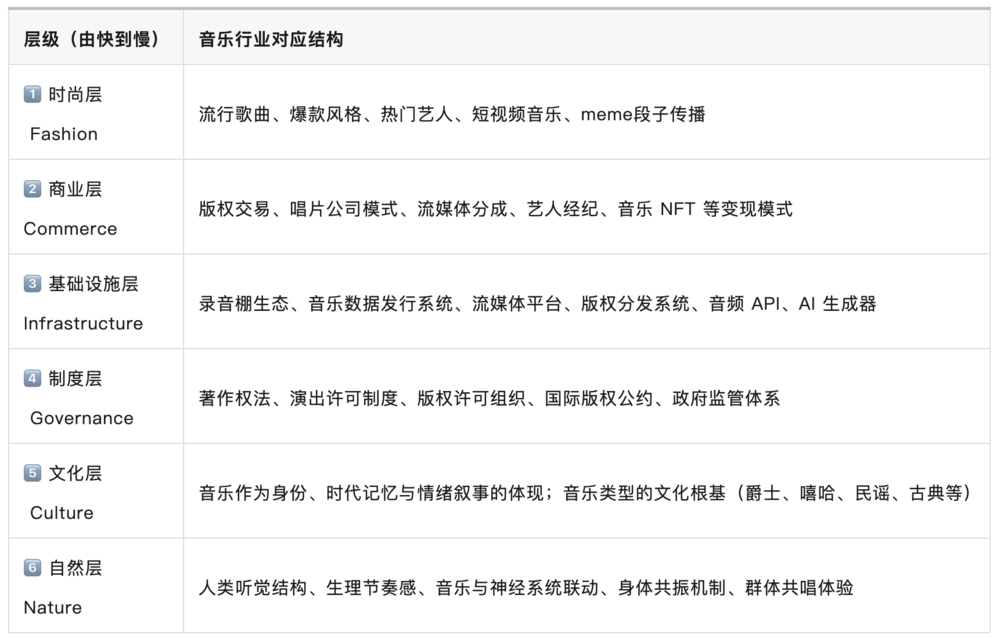

时尚层

首先是时尚层。这一层的本质是“注意力如何被激活与分配”。

AI 生成音乐已全面进入这一层。

它已经可以:

模仿任意风格与艺人声线

即时生成符合平台算法偏好的“短爆款音乐”

通过提示词调用数据生成任何现有歌曲风格

AI 把旋律、节奏、音色与风格的组装速度提升到“实时生成”的量级,导致流行周期极端压缩。

商业层

其次是商业层。AI 迫使行业重写“音乐是什么”的商业定义:从“作品/产品/商品”转向“可调用的情绪/场景服务”。

作品生产成本趋近于零 → 罐头音乐和公播音乐市场音乐交易价值被重新定义

打着royalty free广告的AI音乐改变了版权交易市场

生产成本大幅下降,使“版权上架→播放分成”的传统路径边际收益迅速走低,经纪公司与厂牌从“押单曲”转为“押艺人”。

歌红人不红,也许会成为一句历史语言。因为未来的热门单曲可能是AI写的,背后没人。

而人红,似乎比歌曲本身变得更加重要了。只有人格的独特性,才能赋予“AI共写歌”曲更高的关注意义。

减少关注作品,转向更关注人。

基础设施层

第三是基础设施层。这是最容易被忽视,也比较晦涩的领域,但决定长期分配权的层级。AI 将曲库推进到“API/模型”。

传统的艺人catalog,可能会成为AI深度学习的曲库。同时AI将产生新的衍生曲库。

目前各种创新编曲版本的周杰伦、李荣浩、王力宏已经收获很多关注。

音乐行业的基础设施——从制作到分发,从管理到追溯,都是AI可以穿透、学习和分析的领域。

AI音乐仅仅是AI生成的可视听产品,冰山一角,AI的上游是数据提取和分析。

基础设施的底层抽象开始改变:音乐从“静态的文件”逐步转向“可被实时调用的函数与模型”。

换句话说,从业者们过去你买的是“音频”,比如BeatStars,splice这类平台;

现在你购买的是“音乐算力接口”。

制度层

制度层的功能是“延迟—稳定—分配”。

AI 已经在事实层面制造了新问题:训练数据的合规边界、生成作品的权利归属、声纹与人格的授权路径、平台与模型之间的分润规则。

AI 正在逼迫这一层不得不重新书写权力结构,比如:

“作品是什么”的法律定义将动摇

作品+模型+数据训练的权利边界重塑

版权未来从“保护对象”转向“过程管理”

法律体系面临从“文本结构”向“技术结构”的迁移

但是,“问题出现”并不等于“制度更替”。制度的迭代需要长周期的博弈与立法问题,涉及跨辖区的国际条约、行业公约、司法判例、集体管理组织的再设计。

现实地看,制度层短期只会“被动修补”以维持秩序,远未到“范式迁移”的时点。可预见的路径是:先行行业规则与平台协议先跑,软法与判例跟进,正式立法滞后多年。

AI 在这一层的影响,短期主要体现在利益分配的重新谈判。

文化层

文化层的壁垒更高。文化层的标准不是“好听与否”,而是“为什么被记得、被传唱、被当成代际经验与身份锚点”。

它依赖时间的累积、社群的共情、叙事的黏合与现场的仪式化,以及语言、地域、族群经验与价值观的深层编码。

AI 可以复制文化的“样式”,但难以自发生产“文化的发生条件”。

也就是说,它能写“像某位艺术家的歌”,却难以在现实世界里制造那位艺术家与一代人的互相塑造。

文化层的生成需要真实生活与群体记忆的长期黏连,这一“慢变量系统”不是算力就能替代的。正因如此,具有深厚文化内涵与独特语法的音乐人,在下层“快餐化”愈烈的环境里,反而呈现出更高的稀缺性、知名度与议价权。

我们先承认一个现实:AI 音乐工具已经具备了令人惊讶的文化模仿能力。它们理解“用 Billie Eilish 的方式写抒情歌”“生成一首人类会哭的钢琴曲”甚至可以写出接近《东京事变》式的复杂结构作品。这背后反映出:

AI 已经可以模仿文化样式

AI 已经可以复制符号、语气、身份,甚至“时代感”

AI 通过训练数据,吸收了最全面的文化输入

但问题是:模仿不是文化。

文化不是“作品集合”,而是:

身体经验如何在时间中被人类共享

符号如何进入记忆并成为群体身份

一段音乐如何嵌入一代人的心理与生活轨迹

情绪如何被“共同体验”而不是“单次输出”

Taylor Swift 在文化层面的成功,给我们提供了一个思路。

她的歌词与叙事常常带“时代记忆”与“身份叙述”性质:她写关于爱情、成长、青春伤痛、社会议题,也因此成为许多听众在特定人生阶段的情感镜像。

正如一篇文化影响分析文章指出:Taylor 的音乐“使粉丝觉得自己与她共享人生片段”。

她重视粉丝生态与情绪共鸣:Swifties的认同感、参与感极强。音乐、演唱会、周边、社交媒体叙事链接起文化身份,这也是自然层与文化层的交叉体现。

把文化叙事做成“不可替代资产”,与自身绑定。这意味着不只产出作品,更要经营“与受众共同成长”的长期叙事,形成“谁也学不来”的独特风格。

当线上内容被快餐化,真实的见面、体验和经历,以及与粉丝社群关系会成为稀缺资源。演出现场的物理体验,都是AI无法替代的。

目前先讲这么多。