2017年,一家中型对冲基金的交易员为了挖矿加密货币,购买了一块英伟达的GPU。GPU 的目标用户原本是电子游戏玩家,但英伟达提供的软件能把它变成低成本的“超级计算机”。

从资本回报的角度看,这个GPU太成功了。“如果五天就能回本,你会想多做几次这样的事。”一年之内,这些交易员就辞了对冲基金的工作,成立了公司,购买了几千块 GPU。

2018年,加密货币市场崩溃,这家公司从破产的旷工手里购买了更多GPU。2022年,AI开始兴起。公司创始人接触到了文生图AI模型stable diffusion,他心里想,“这会迷住全世界。”而stable diffusion的训练设备和他们买的英伟达GPU非常类似。

他们嗅到了千载难逢的商机。

很快,他们融资1亿美元,全都拿去买了英伟达的GPU。如今,这家公司是美国最大的独立 A.I. 数据中心运营商,他们就是CoreWeave。

OpenAI的山姆·奥特曼认为,未来世界上的大部分地方,最终都会被数据中心覆盖。他甚至认为,未来真正稀缺的,或者说够得上价值来源的,只有两种东西,一种是土地,另外一种就是部署人工智能的公司。而数据中心,可谓两者的结合点。

A.I. 不是魔法,它是电、是水、是土地,也是现金流

一座数据中心,就可以吃下与一座大城市相当的电力。一次顶级训练要动用上万 GPU、进行 10²⁴ 级别运算,而写一篇论文也要消耗相当于“微波炉全功率三分钟”的电。

纽约客刚刚发表了一篇特写报告:直到我们走进CoreWeave 的拉斯维加斯机房与微软神秘园区,贴身观察“英雄跑”式训练、成排英伟达机柜与滚滚热浪背后,A.I. 如何把海量数据与电力,炼成一小份“权重”文件,再被复制到全球做推理服务。文章把技术、能源、金融与社会影响揉成一体,展示了 A.I. 幕后的真实工业尺度。

这篇报道非常难得地提供了全栈视角:数据中心如何推高电价、改变土地用途、重启核电、转向天然气,并引发社区与环保争议;算力经济学又是如何运转的。

当然,这不仅仅是美国故事。微软数据中心高管说,“我更担心的是我们建得不够,而不是建得太多。”

谷歌前首席执行官埃里克·施密特说,为满足数据中心的需求,美国必须在全国电力供应中新增 92 吉瓦,等于 92 个“费城”。如果电力不够,美国的A.I. 开发商可能会输给中东与中国,那里的超大型数据中心项目已经在推进。

美国一位能源高管则语气里带着羡慕地说:“中国正在建 26 座核电机组。”

A.I. 的未来,不只在模型里,更在电网里。

以下是编译的斯蒂芬·威特10月27日写的文章:

训练人工智能、耗尽电网的那些数据中心

一个数据中心的用电量可与费城相当。它是新的“美国工厂”,在创造未来、支撑经济。这能持续多久?

开车从几乎任何一座美国城市出发,往几乎任何方向走,不久你就会看到一个数据中心:一座从整平的土地上拔地而起的巨大白色盒子,周围是发电机,外面围上像监狱院子一样的栅栏。

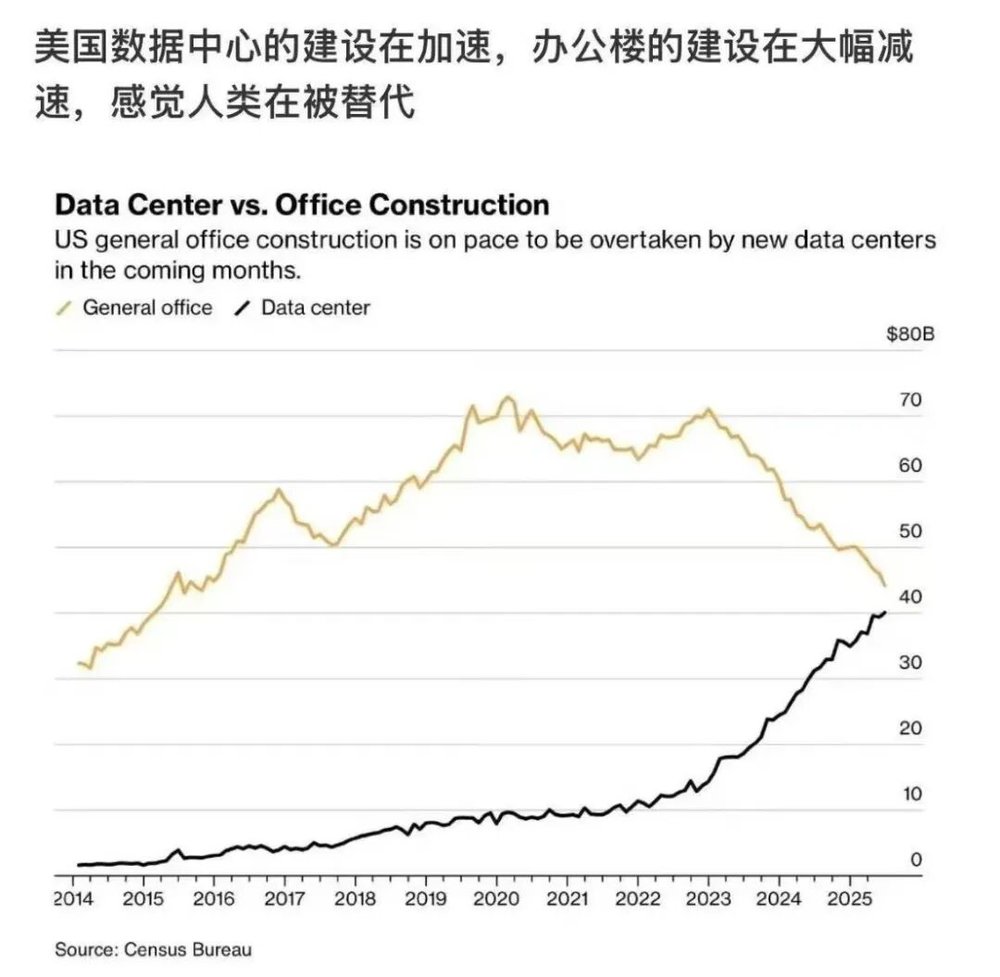

面向人工智能的数据中心,是新的“美国工厂”。它们塞满计算设备,吸收信息,产出 A.I.。自 2022 年 ChatGPT发布以来,这些设施开始以惊人的速度扩张。“我猜,随着时间推移,世界上很大一部分地方都会被数据中心覆盖。”OpenAI 的首席执行官萨姆·阿尔特曼最近说。

美国最大的独立A.I. 数据中心运营商是 CoreWeave。它的起点在八年前,带点儿随意的试验色彩。2017 年,一家中等体量的纽约对冲基金里的交易员决定开始“挖矿”加密货币,用来当他们梦幻橄榄球联赛的报名费。为了挖矿,他们买了一块图形处理器,这是一种由英伟达公司制造的强力微芯片。

GPU 的目标用户原本是电子游戏玩家,但英伟达提供的软件能把它变成低成本的“超级计算机”。“从资本回报角度看,它太成功了,所以我们开始扩规模。”CoreWeave 的联合创始人之一布赖恩·文图罗对我说,“如果五天就能回本,你会想多做几次这样的事。”

一年之内,这些交易员就辞了对冲基金的工作,买了几千块GPU,把它们放在文图罗位于新泽西州的祖父家车库里运行。2018 年加密货币市场崩盘后,CoreWeave 又从破产的矿工手里收购了更多芯片。没多久,这家公司搭出一个平台,让外部客户也能访问这些 GPU。

然后在 2022 年,文图罗接触到了 Stable Diffusion。他向 A.I. 输入不同场景的文字描述,模型就返回准确而漂亮的插图。“这会迷住全世界。”文图罗回忆自己当时这么想。

Stable Diffusion 的训练所用设备与 CoreWeave 的英伟达硬件类似。文图罗和联合创始人嗅到了千载难逢的商业机会。CoreWeave 融了 1 亿美元,几乎全拿去买英伟达的硬件。

很快,英伟达首席执行官黄仁勋安排与这个团队会面。“他先花了大概十分钟拿我来自新泽西这件事打趣。”文图罗说。但没多久,英伟达就入股了这家公司。到 2022 年年中,CoreWeave 已经在运营一种全新的业务:把 A.I. 开发者与一仓库一仓库的英伟达设备连接起来。

现代数据中心的建设始于1990 年代,伴随着商用互联网的到来。数据中心托管网站、协调电子邮件、处理支付、流媒体视频和音乐。亚马逊在建设数据中心方面尤其激进,它在弗吉尼亚州劳登县建了太多,以至于那里被称为“数据中心走廊”。即便在 A.I. 热潮之前,数据中心也能赚钱;有些年份,亚马逊的云服务部门在销售额只有零售业务一小部分的情况下,利润却超过了后者。

但英伟达GPU 的到来与大规模 A.I. 训练的兴起,改变了数据中心的生意逻辑。

ChatGPT 于 2022 年 11 月上线,一炮而红。“全世界都疯了。”文图罗说。微软与 OpenAI 合作,为 ChatGPT 提供运行所需的数据中心容量。当微软跟不上需求时,它就转向了 CoreWeave。

如今,用英伟达硬件成了身份象征——证明你对 A.I. 是认真的。和工程师谈设备时,我想起曾经看到的一条蜿蜒长队,年轻人顶着寒风排队买潮牌 Supreme 的球鞋。

今年早些时候,CoreWeave 上市了。文图罗和联合创始人成了亿万富翁。公司拥有数十万块 GPU。除了 OpenAI,它的平台也在为 Meta和其他领先实验室训练模型。

今年夏天,我参观了位于拉斯维加斯郊外的一处CoreWeave 设施。这是一座大型仓库,外围一道厚重的围栏,按固定间距装着安保摄像头。我通过旋转闸门进入,一位穿防弹背心、腰挎泰瑟电击器的保安迎接了我。我上交了手机,从分配器里拿了两只荧光绿耳塞,然后走进机房。

一起进入的还有三位CoreWeave 工程师。他们是适应了“超级规模资本主义”的极客,就像达尔文的雀鸟适应了加拉帕戈斯群岛。来自总部的雅各布·尤恩特身材瘦削、口才利落,头发分缝夸张。克里斯托弗·康利戴着墨镜和胡须,热情爱讲解,负责硬件。肖恩·安德森身高七英尺,是前大学篮球中锋,穿着一件印着“MOAR NODES”的衬衫。

所谓“节点”,是一种浅托盘状的计算单元,每个约 70 磅,内含 4 块水冷 GPU 以及其他组件。18 个这样的托盘叠起,再用线缆接到控制单元,就构成一个英伟达 GB300 计算机机柜。它比冰箱还高,造价数百万美元。忙碌的一年里,单个机柜的用电量就能超过 100 户家庭。这样的机柜有成排成排,延伸到远处。

为降噪与散热,CoreWeave 把机柜装在白色金属机箱里。康利解开门扣,给我看一台运行中的机柜,一股强风扑面而来。噪音糟糕透顶,像是打开扫帚间,里面居然有一台正在喷气的发动机。我看着指示灯闪烁、风扇飞转。“耳鸣是职业病。”康利冲着我大喊。

我环顾四周。机房里有上百个一模一样的机箱。我们头顶是一道金属栈桥,上面排着给设备配电的配电器。我想到修道院里的修士、军营里的士兵、牢房里的囚徒。我在想,什么样的人会自愿在这样的地方工作?“人资说我不能再这样提问了,但我喜欢招能吃苦的人。”尤恩特后来对我说,“耐力型选手之类的。”

CoreWeave 不告诉我那天是哪位客户在用他们的设备,不过尤恩特暗示,我们目睹的训练规模算是“温和”的。他开始讲解机柜的配置。我听不清,只能一本正经地点头,像是在夜店里聊天。

即便塞了耳塞,我的耳朵还是开始嗡嗡作响,头也开始痛。尤恩特转向我。“有时某位客户会把整座机房占满,一占就是好几周。”他喊道。他分缝的头发被风扇的气流吹得上下翻飞。“我们称之为‘英雄跑’。”

CoreWeave 的硬件可以把一个 A.I. 从零训练到成品。软件开发者通常在硅谷的工位上,把一个叫作“权重”的数字文件和海量训练数据上传到数据中心。数据可以是文本、图像、病历记录,或者几乎任何东西。起初,权重是随机的,A.I. 并不具备任何能力。

接着,A.I. 会接触一部分训练数据,并被要求做预测——比如猜测句子中接下来的几个字母。一个未训练的 A.I. 几乎一定会猜错,但它至少会学到“不该怎么做”。于是需要调整权重,以吸收这条新信息。这类数学很笨重,尤其依赖一种叫“矩阵乘法”的运算。

数学家G. H. 哈代在 1940 年写道:“美是第一试金石:丑陋的数学在世上没有立足之地。”

但如今我们社会把大量边际资源投入的矩阵乘法,优雅程度就像一个人拿锤子往木板里钉钉子。它既不美,也不对称:事实上,在矩阵乘法里,a 乘 b 不等于 b 乘 a。随着矩阵变大,算术需要巨大的计算力。

最新的大语言模型可能包含约一万亿个权重。为这样的模型进行一场长达数周的“英雄跑”,要动用成千上万块 GPU,总运算量可达 10 的 24 次方级别,超过可观测宇宙中恒星的数量。

数据中心必须与当地电力公司紧密配合来管理这些训练。流经CoreWeave 芯片上方的冷却水,入口是室温,出口却比热水澡还烫。水会先在储罐中被冷却,再回收进系统。机房里的空气温度、湿度、颗粒物含量也要严密监控。“冷凝水是我们的敌人。”康利郑重地说。

所有这些芯片、所有这些电力、所有这些风扇、所有这笔钱、所有这些数据、所有这些水冷泵和电缆,全是为了把那份小小的权重文件调到最好。它小到可以装进一个外置硬盘里。很多事都系于这一组调匀的“人工神经元”。开发它以及同类模型所花的钱,是人类历史上最大规模的资本投入之一。

当成品准备就绪,权重的副本会分发到全国各地的数据中心。用户通过互联网调用,这一步叫“推理”。用户提出问题,驱动 A.I. 生成一个个“词元”。一个 token 可以是一小块像素,也可以是一个词的片段。

写一篇大学课程论文,A.I. 可能要生成约 5000 个 token,这耗电量相当于把微波炉开到最大功率运行大约 3 分钟。随着人们对 A.I. 的需求越来越复杂——视频、音频、心理咨询等,所需算力将再成倍增长。

把这个需求乘上每周使用ChatGPT 的 8 亿多用户,数据中心的爆炸式增长就不难理解了。如今 ChatGPT 的人气超过了维基百科;年轻人把它简称为“Chat”,这个词逐渐成了 A.I. 的代名词,就像“Google”之于互联网搜索。

我跟一位微软的数据中心主管聊过,他认为未来我们会像需要互联网、电力那样不间断地需要 A.I.,而现在的数据中心建设可能还不够。“我更担心的是我们建得不够,而不是建得太多。”这位主管说。

微软是数据中心的主导运营商之一,而这项业务已成为美国经济增长的主引擎。虽然公司仍在做操作系统和办公软件,但让投资者兴奋的恰恰是数据中心,这推动微软的市值来到约4 万亿美元,位居全球第二。为微软提供芯片的英伟达则是第一。

想进微软的数据中心非常难,就像想进诺克斯堡一样难。这些设施里在开发的 A.I. 价值连城。CoreWeave 的首席技术官彼得·萨兰基对我说:“传统上,如果你想偷价值离谱的东西,通常是‘把卡车倒过来装货’。”“在这里,只要有人带个 U 盘潜进去,就能把 OpenAI 的全部知识产权都装走。”

不过今年秋天,经过大概两百通电话,我被邀请去参观一处正在建设中的微软超大数据中心园区。我同意不拍照,把手机留在外面,对内部仅做有限描述,并且不透露它位于美国何处。

9 月,我开了很长一段路,到了大荒郊野外。数据中心四周都是农田,至少还有三家公司也在附近建数据中心。田野之间,高压电塔牵出的电线如麻,又有一个个巨大的难看盒子拔地而起。

园区外墙没有任何微软标识——完全没有任何标识。穿过围栏和几道车辆检查点后,园区大部分还是一片空旷,只有一个角落,整齐排着编号的长条机棚。这些机棚白色、狭长、高挑,长度有好几块橄榄球场那么长,让我想起小时候去明尼苏达州博览会时见过的牲畜棚。每个棚旁边都排着一行柴油发电机和工业空调。

我去的时候,有5 座机棚,计划大约会建到 10 座。施工车辆随处可见:曲臂车、推土机、盘着电缆的大卡车。有人在我参观的机棚前做了点绿化,几株小植物在阴影里生长。

棚内,我见到了微软高管朱迪·普里斯特和史蒂夫·所罗门。他们的职业生涯都在管理“仓库大小”的计算机。普里斯特是电气工程师,毕业于麻省理工学院,眉骨高挑,金发凌乱。所罗门是机械工程师,回答我的问题时常以长篇技术独白作结。两人都为能参与这场新工业革命而兴奋。

普里斯特兴致勃勃地讲起她最近一次就医,之后收到了 A.I. 协助生成的医患对话摘要。所罗门则说,他的音响出问题了,就拍下背面的接线,上传给“Chat”。A.I. 返回了 7 条故障排查方案。他的语调微微一扬,我猜那是在表达情绪:“第三条,管用。”

穿上钢包头靴子,看完一段PowerPoint 演示,我通过安检,进入“圣域”内部。这里比 CoreWeave 的机房更安静、更整洁,也更宽敞。数以百计的同款服务器与计算设备在嗡嗡作响,接驳着冷却站,占满了大半地面空间。天花板上扎着用扎带固定的线束:供电线、数据线、水气管道。线缆接入一束更粗的总干线,把各机棚连成一个统一的超级计算机。5 个机棚里,用于计算的面积相当于 20 个橄榄球场。

普里斯特解释说,一次高级训练可以把整套系统占满一个月。我和一位技师站在控制中心,观察电力负载。我们看着功率尖峰——计算机正处理训练数据。随后功率回落——它在把结果写回文件。这样的脉冲不断重复,模型从一个“检查点”推进到下一个。在这座建筑的某个地方,模型正在变好。在这座建筑的某个地方,计算机正在学着“如何思考”。

离开数据中心,我突然渴望人类的接触。半英里外,一座粮仓的塔顶从另一处数据中心工地后面探出头。我开车穿过灰色建筑、灌溉渠、电力线和葱郁田野交织的景观,来到了一个布满拖拉机和皮卡的尘土院子。那里,我遇见了一位传了四代的苜蓿农。他穿牛仔裤、格子衬衫,头戴绣着一辆槽罐车的棒球帽。

他指向穿越他地块的电线,那是当地电力公司在1940 年代架设的。“我们一直把那些东西当负资产。”他说,“我们以为它们会压低地价。”但现在,能接近变电站成了值钱的宝贝。有个邻居说,他把一块农地卖给数据中心开发商,亩价超过 100 万美元,比一辈子的种地收入都多。这位农民说,他们家也在一块块地这样出手。

农场北面新开了一处数据中心,东边又在建一处。微软那片庞大的设施主宰了地平线;它就坐落在他们家自1979 年起耕作的一片土地上。他告诉我,他很快打算搬走——周遭既不适合耕作,甚至也不适合人类生活。

我问他,住在数据中心旁边有没有什么环境影响。他说,对水资源的影响可以忽略不计。“说实话,我们可能用的水比他们多。”

电力则不同:这位农民说,当地电力公司准备在三年内第三次涨电价,最近一次拟议涨幅还是两位数。最大的损失是肥沃的表土。他们家靠精心轮作维持了多年的土层肥力。“微软找了台挖掘机,一天就给刨完了!”他像谈起丢了传家宝那样说,“六到十英尺厚,统统没了。”

我们看着一只黄狗起身,在原地转了个小圈,又回到树荫下睡去。树后,一座巨大长方体仓库把树都显得渺小。我问他是否用A.I.。“我用 Claude。”他说,“谷歌现在不行了。”

数据中心正开始给美国电网施加巨大压力。1999 年,康斯特雷申能源买下三里岛仅存的一座运转中的反应堆,并运营了二十年。

2019 年,该公司关闭了这座反应堆,认定其经济上不可行。负责该公司核电机组的高管布赖恩·汉森为员工办了场告别派对。“有吃的,但没人动。”他说,“气氛就像葬礼。”

派对也许很快会回到三里岛。康斯特雷申宣布,计划在2027 年重启该设施,并将其更名为“克雷恩清洁能源中心”。与微软的巨额合同改变了一切。“如果你在八年前告诉我会重启这座电站,我不会信的。”汉森说。

像汉森这样的能源高管,正被“加电”的请求淹没。他说,数据中心“可能比我们此前接入电网的任何东西都大一个数量级”。“想想费城这座城市,它的负荷大约是 1 吉瓦。现在想象一下,往电网里加上一个又一个 1 吉瓦级的数据中心,不是一个,而是许多个。”

一个数据中心上线时,零售用户通常要帮忙分摊电费:2025 年上半年,美国公用事业公司寻求的零售电价上调总额接近 300 亿美元。今年春天,电力公司提出的涨价请求,几乎是去年同期的两倍。彭博社的分析估计,在数据中心附近地区,批发电价在过去五年里上涨了 200% 以上。而且电价可能还会继续涨——现有电厂的发电能力远远无法满足需求。

谷歌前首席执行官埃里克·施密特说,为满足数据中心的需求,美国必须在全国电力供应中新增 92 吉瓦——等于 92 个“费城”。如果电力不够,美国的 A.I. 开发商可能会输给中东与中国,那里的超大型数据中心项目已经在推进。

数据中心要想经济上说得过去,必须24 小时全天候运行。风能太阳能等可再生能源受天气制约,目前只能满足其中一小部分。

核电也帮不上太多忙,至少短期内不行;汉森说,美国要建成新的大型核反应堆,需要很多年。他语气里带着羡慕:“中国正在建 26 座核电机组。”

短期内,新数据中心主要会靠化石燃料供电。开发商在马塞勒斯页岩等天然气储层附近买地。4 月,总部在宾夕法尼亚州的“霍默城重建公司”宣布,打算把匹兹堡郊外一座封存的燃煤电厂改造成全美最大的天然气电厂,几乎专供数据中心使用,发电能力约 4.5 吉瓦。按一家环保非营利组织的估算,霍默城电厂每小时可能向大气排放多达 400 万磅二氧化碳,约等于 400 万辆怠速汽车的排放。

地球目前以每十年约0.3℃ 的速度变暖——大约是冰期结束时的 10 倍。上一个冰期结束后,海平面上升了 400 英尺。再添上像霍默城这样的电厂,以及全球范围内更多同类项目,只会加速这条灾难性时间线。特朗普政府对此的回应,是在政府公文里限制使用“气候变化”这一表述。

数据中心也会带来本地污染。埃隆·马斯克的 xAI在孟菲斯建了一座以天然气供能的数据中心,位置靠近黑人社区 Boxtown。该地区本已是田纳西州急诊就诊哮喘比例最高的地方,电厂投运后,能加剧哮喘的二氧化氮水平一度飙升达 9%。

富裕地区则试图阻止数据中心落地。2024 年 11 月,华盛顿特区富裕郊区弗吉尼亚州沃伦顿的选民,把支持新建亚马逊数据中心的市议员换成了反开发阵营。

未来几年,数据中心建设预计将占美国国内生产总值的 2%–3%。19 世纪,铁路建设对 GDP 的贡献约为 6%。铁路改变了美国,带来了巨大的但分配并不均衡的繁荣,可疯狂建造也催生了历史上最大的投机泡沫之一。随后是 1893 年恐慌:失业率飙升、数百家银行倒闭、民粹情绪高涨,动摇了美国政治环境。

另类资产管理巨头黑石总裁、金融家乔恩·格雷提到了罗恩·切尔诺写的约翰·D·洛克菲勒传记。“很多铁路都破产了!”他说,“你要设法避免这种结局,因为没人知道终局会是什么样。”

黑石通过发债建设数据中心;为了避免“做接盘的”,格雷会先从微软或亚马逊这样的科技巨头拿到一份 15 年期租约——这些客户几乎是最具信用的。一般没有这样的大客,黑石就不会投数据中心。“这不是迈阿密或迪拜的公寓泡沫。”格雷说。

继续建数据中心的前提是:往机棚里塞更多英伟达芯片,就能得到更强的A.I.。目前为止,这条经验是对的:最新一代 A.I. 是有史以来能力最强的。OpenAI 的 GPT-5甚至能“造出”其他更原始的 A.I.。

不过,“更多芯片=更强智能”并不是不可违背的定律,研究者也不清楚“规模效应”为何存在。A.I. 先驱德米斯·哈萨比斯谈到规模化时说:“我们会不会撞上‘砖墙’,这是个经验问题。没人知道。”

也可能,会出现某个技术突破,让“超级规模化”不再必要。今年早些时候,当中国公司 DeepSeek发布看似更高效的 A.I. 训练范式时,英伟达股价暴跌,单日蒸发近 6000 亿美元市值。

唐纳德·特朗普把数据中心建设列为国家要务;科技公司高管把新项目带到白宫宣布,几乎成了仪式。但讨好特朗普,可能意味着“拉大旗作虎皮”。9 月的一次白宫晚宴上,马克·扎克伯格说,Meta 未来几年将在数据中心及相关基础设施上投入 6000 亿美元。话筒还没关,扎克伯格凑近特朗普低声说:“抱歉,我没准备好。不确定你想让我说哪个数。”

亚马逊负责全球数据中心运营的凯里·珀森对我说,电力公司对一些新晋数据中心开发商提交的用电请求持怀疑态度。“看看排队里的需求量,再看看要实现这些需求需要多少钱——那笔钱根本不存在。”珀森说。

A.I. 尽管能力奇妙,最终也可能让投资者失望。它可能会变成一种不赚钱的“同质化商品”:Claude、Grok、Gemini和 ChatGPT 的能力很相近,而技术创新会被竞争者很快抄走。

科技巨头并非有取之不尽的资金:当微软、Meta 等公司把钱源源不断投进数据中心赛道,它们的现金储备也在缩减。投资者也许期望过高:美国股市的估值倍数正在接近互联网泡沫时期的水平,风险投资市场变得浮躁。杰夫·贝索斯最近说:“投资者通常不会给六个人的团队几十亿美元、而且还没产品。这很少见,但今天它在发生。”

当然,也可能一切名副其实。英伟达首席执行官黄仁勋是世界级的计算机科学家,他在造就A.I. 时代的关键芯片。“过去我们两年才等来新一代硅。”微软工程师普里斯特说,“现在几个月就来一代。”英伟达约占标普 500 指数总市值的 8%,这是至少 45 年来单一成分股的最高集中度。很多人的养老,都系在黄仁勋能否持续造出更好的芯片上。

水、能源和土地都稀缺,但对数据中心而言,最宝贵的资源,顾名思义,是“数据”。Claude 训练用过 LibGen。9 月,Claude 的开发商 Anthropic同意向这些书籍的版权方支付 15 亿美元赔偿,约合每起侵权 3000 美元——这是史上最大规模的集体版权侵权和解。针对 OpenAI 和英伟达的类似诉讼仍在进行中。

微软并不知道客户往它的数据中心里上传了什么——数据是专有的。要判断 A.I. 时代版权侵权的规模很难,但我猜,它让 Napster看起来像同学之间换磁带。现代 A.I. 开发的做法,是把能抓取到的网络数据都吸干净——音频、视频、几乎所有英文出版物、和超过 30 亿网页,再交给律师去收拾烂摊子。

不过,如今也有人在谈“数据荒”。可索引互联网大约有 400 万亿词,但正如 OpenAI 联合创始人安德烈·卡帕西所说,其中很多“纯属垃圾”。高质量文本更难找。

如果趋势持续,研究者认为,A.I. 开发者可能会在 2026–2032 年之间耗尽可用的人类文本。由于聊天机器人在“回收”既有作品,它们的表达难免陈词滥调,措辞很快就会乏味。我试过,要它们写出新鲜、优质的文字很难。

微软的普里斯特说,她并不担心“数据不够用”:文本之外还有整个宇宙,A.I. 开发者才刚刚开始探索。下一个前沿是“世界模型”数据,用来训练机器人。视频流和空间数据会被送进数据中心,用于开发自主机器人。

英伟达的黄仁勋也想抢滩这个市场,去年他曾与两台移动人形机器人同台亮相。在洛杉矶,我已经在无人驾驶汽车后面等过路,也曾撞见一辆自主配送小车,但让我真正理解“机器人革命”会是什么样的,是我最近一次去北京时见到的景象。

在中国,机器人无处不在。我看到它们在商场里补货、清洁地面。我点了外卖到酒店房间,送餐的是一台两英尺高、像垃圾桶一样有轮子的机器人,声音像个小孩。我打开门,一时不知所措,发现它正停在我面前,身上装点着仿管家的装饰,用普通话叽叽喳喳。机器人前面的一扇小舱门弹开,一盒面条滑了出来。它又叽叽喳喳。

我拿走食物,小舱门合上,机器人掉头离去。我愣在原地,端着餐盘,想着自己是否还会再和人类说话。