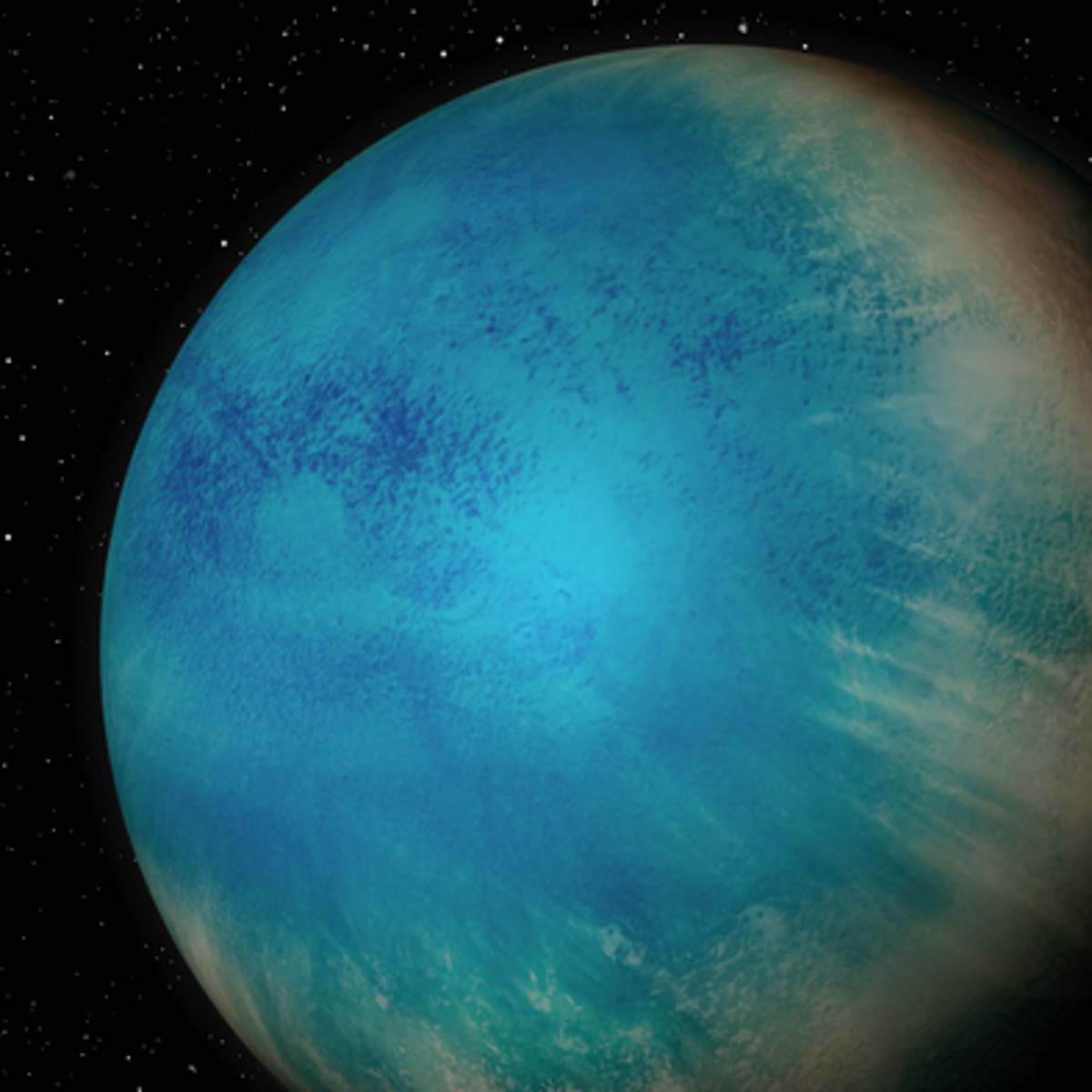

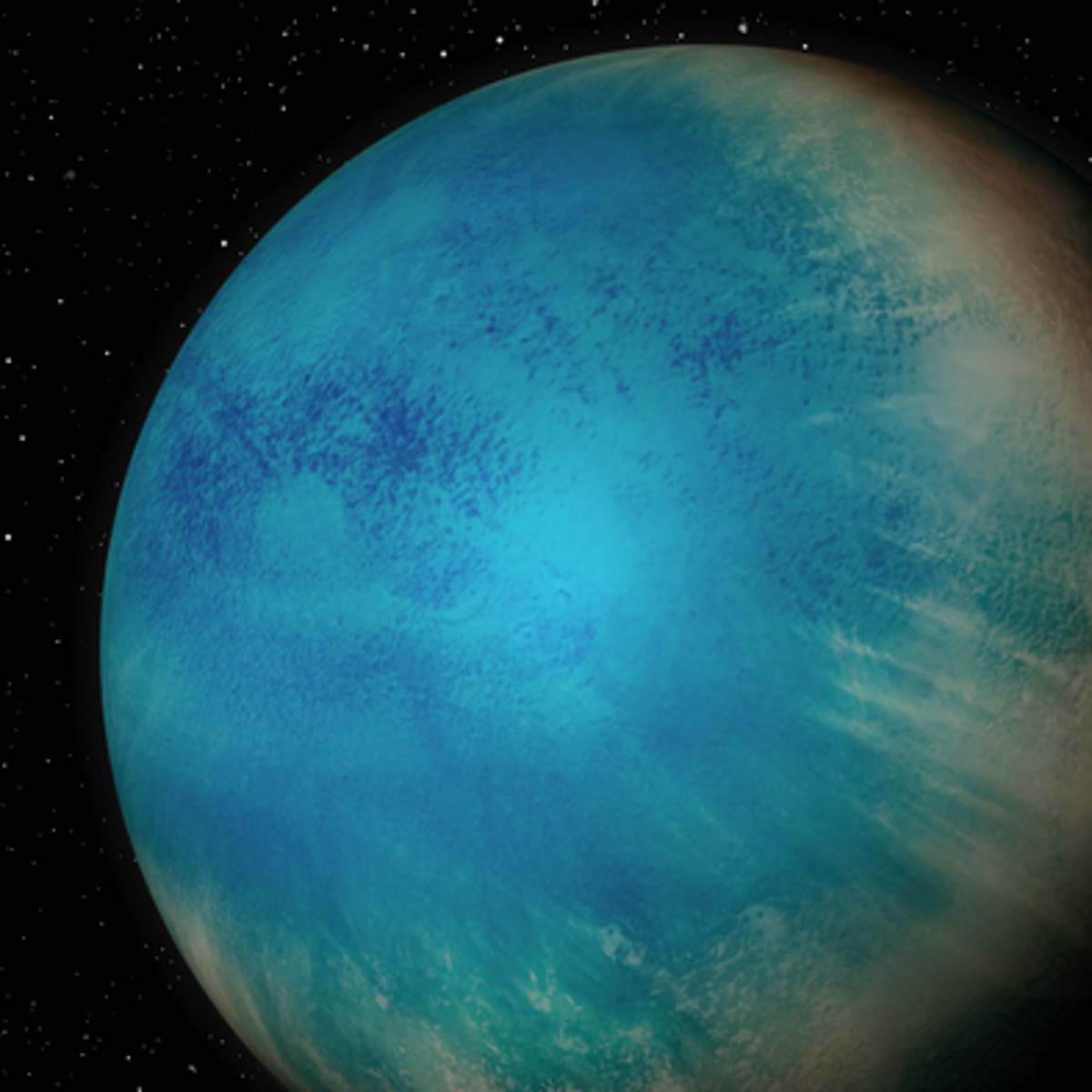

一项发表在《自然》期刊的最新研究表明,部分围绕恒星运行的系外行星可以通过内部化学反应自行产生大量水,这为解释那些靠近恒星、理论上应该干燥的行星为何仍然富含水提供了新的思路。研究团队通过模拟亚海王星类行星内部的高压高温环境,发现氢气能够与熔融岩石发生反应,生成远超预期的水量。实验结果显示,约18%的初始质量可以转化为水,这种内部“造水”机制可能解释了此前观测到的富含水的亚海王星型行星的现象,并暗示宇宙中的水可能比我们Previously thought更为普遍。

💧研究发现,在亚海王星类行星内部的高压高温环境下,氢气可以与熔融岩石发生化学反应,生成大量的水,实验中约18%的初始质量转化为水,远超预期。

🔭 过去观测到许多靠近恒星的亚海王星型行星富含水,这与行星形成时高温导致水蒸发的理论相悖,而新的研究提出的内部“造水”机制为此提供了解释。

🌍 拥有厚厚氢气层的行星,通过这种内部反应能够产生远超地球水量的水,甚至可能形成全球性深海或“Hycean”海洋行星,这项研究也为地球早期可能经历过类似高压环境提供了新的思考方向。

🧪 研究团队创新地采用了金刚石砧和脉冲激光技术来模拟行星内部极端环境,避免了传统连续加热方法的局限性,保证了实验的顺利进行。

🌌 这项发现暗示宇宙中水的存在可能比我们之前认为的更为普遍,并可能重塑我们对行星演化理论的理解,即干燥富氢行星和水覆盖行星可能只是同一演化路径上的不同阶段。

一项最新发表在《自然》期刊的研究显示,部分围绕恒星运行的系外行星可通过内部化学反应自行生成大量水,为靠近恒星、本应“干涸”的行星为何仍富含水提供了新的解释。

研究团队在实验室中模拟了亚海王星类行星内部的高压高温环境,发现氢气可与熔融岩石发生反应,生成可观数量的水。实验采用金刚石砧和脉冲激光技术,避免了传统连续加热导致装置损毁的问题。主导研究的行星科学家Harrison Horn表示,实验最终将约18%的初始质量转化为水,远超此前预期。

过去,美国“开普勒”任务曾观测到大量靠近恒星且疑似含水丰富的亚海王星型行星,但理论认为此类区域温度极高,水应在行星形成时就被完全蒸发。新研究提出了另一种水源机制:在氢包覆星球的深部,岩石被分解出氧元素,与氢结合形成水分子,从而使行星内部持续“造水”。

研究团队指出,如果行星拥有厚厚的氢气层,这一过程能产生远超地球水平的水量,甚至形成全球性深海或被称为“Hycean”的海洋行星结构。

虽然靠近恒星的高温环境不利于生命存在,但这一发现提示,水在宇宙中可能比原本认知更为普遍,也为地球早期可能经历过类似高压环境提供了新的讨论方向。

研究人员认为,这项发现或将重塑行星演化的理论框架,干燥且富氢的星球与被水覆盖的星球,可能只是演化路径上不同阶段的表现。