1

吉凶之兆在古代中国政治生活中一直占据重要地位。几乎从传说时期开始,我们就已经能看到各种丰富多彩的吉凶兆伴随着复杂多变的政治实践一同出现,很大程度上,与其说吉凶之兆是作为人间政治的警告或嘉赏,不如说它本身内在于中国古代的政治实践。而当我们追溯吉凶之兆是如何成为这一结构性构成时,就必然会遭遇古人所建构的宇宙论。

法国汉学家葛瑞汉在其《阴阳与关联性思维的本质》一书中,认为关联性思维是古代中国宇宙论的基础形式,因此它更关注事物之间或隐或现的内在关系。因此王蓉蓉指出,古代“中国人更偏向于将生物的和有机的过程当作理解世界的观念来源”,并且在她看来,古代关联性思维就是我们最熟悉的阴阳思维。

阴阳思维在先秦时期虽然已经萌芽,但真正使其与古代政治实践产生密切联系的则是以董仲舒为首的汉儒之功。通过把传统儒家之教与邹衍等人的阴阳五行学融合,董仲舒成功地构建出一套既呼应大一统帝国又能够对其的成功进行解释的理论,更重要的是,董仲舒在很大程度上实则继承了先秦诸子的遗志,即通过构建一套包含“天人”的完美理论,来为人间确定秩序。

从《春秋繁露》中我们能清晰地看到,董仲舒借助阴阳五行理论对先秦孔子之学进行了翻天覆地的改写,尤其是伴随着“阴阳”地位的等级化,而把孔、孟所关注的各类相互性关系变成了等级关系。最为典型的就是“父子君臣夫妻”关系的改变,在孔、孟看来,这些伦理-政治关系往往是差异性平等的,即关系中的双方被安排在不同的伦理-政治角色/位置上,因此也被赋予和要求承担不同的伦理-政治权力与责任。

例如“君臣”,孔子认为双方的关系建立在“礼”与“忠”的规范性上,“君使臣以礼,臣事君以忠”,因此一旦一方破坏了自己的伦理-政治角色及其责任,那么另一方就不必再单方面地承担这一关系规定,因此孟子才会有“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”的振聋发聩。

随着西汉取秦而立,汉儒遭遇了两个紧迫问题:一是对秦朝二世而亡的失败进行经验总结,以警示当下;二是如何在大一统的复杂帝国内建立一套完美——如宇宙般秩序井然且自然而然——的制度。因此有叔孙通“起朝仪”、陆贾强调“逆取顺守”以及董仲舒以阴阳五行学说改造先秦儒学,强调“更化”。

而无论是礼仪的制作还是董仲舒阴阳儒学理论的建构,一个重要的改变是传统“关联”意义的内在变化,即从先秦儒家——我们需要注意,即使是法家,帝王与民众的关系也不是绝对的——强调的差异性平等转向等级。“阴阳-天地”虽然依旧具有各自的能力,但“阳/天”已经开始凌驾于“阴/地”,随之而来的就是所有关系的制度化,于是就形成了我们熟悉的“阳/天/君/父/夫”对“阴/地/臣/子/妇”的主宰。

这里需要注意的是,以上这些关系以及不同角色的属性都并非静态或僵化的,而必须放在具体的处境中看。一个大臣在面对帝王时,他处于“阴”位,被要求服从,但当他面对家庭内的子女或妻子时,他则处于“阳”位。个体本身并不具有现代人所理解的本质属性,有的只是关系伦理中的角色以及被赋予的责任和义务。

这也就导致古代中国的伦理-政治实践中充满张力,尤其当我们回看董仲舒所建构的阴阳儒家意识形态时,便能发现两个鲜明的特点:一是通过阴阳五行确定人间的政治秩序,尤其是对各类关系进行规定;二是企图通过天人感应来对帝王的权力以及德行进行引导、规范与约束,而在其中吉凶兆便成了重要的判断标准。

与此同时,这里还涉及一个隐微的问题,即对于灾异吉凶的诠释权力也被董仲舒赋予了逐渐成形的儒士-官僚群体,以此来节制帝王作为“天子”的权力。而在施珊珊《瓜生同蒂》所关注的这则明初吉兆的故事中,一个激烈的争论焦点就落在这里,即谁有权来诠释上天的吉凶之兆?

2

只有理解了汉儒所建构的阴阳儒家秩序与意识形态,我们才能更好地理解后世各个朝代对于吉凶之兆焦虑而又不安的关注。而当涉及施珊珊所关注的明初朱元璋的王朝时,一个现象更值得我们注意,即明太祖认为自己从元朝那里重新恢复了汉人的合法统治,因此他对于自我以及他的王朝的认知都颇为自负,我们也能看到朱元璋早期的自我形象建构中充满了强烈的“圣王”色彩,即制礼作乐、重塑天下。

相比于刘邦开创的西汉王朝,完成这些工作的大都是如叔孙通、陆贾和董仲舒这样的士群体,但在明初,虽然陶凯、宋濂等人也对明代早期的政治体制以及意识形态的塑造有着重要作用,但朱元璋始终居于这一重塑天下的中心,因此他推行“礼俗改革和严格的户籍制度,号召民间依照古代举行乡饮酒礼,以及推广融合了儒学、佛教和民间信仰的道德规范”。朱元璋不仅积极地实践着传统赋予帝王制礼作乐的特权,而且还以一种极具意识形态的方式把它塑造为王朝的正统“国法”,由此设计出一套——在他看来十分完美的——王朝伦理-政治秩序。

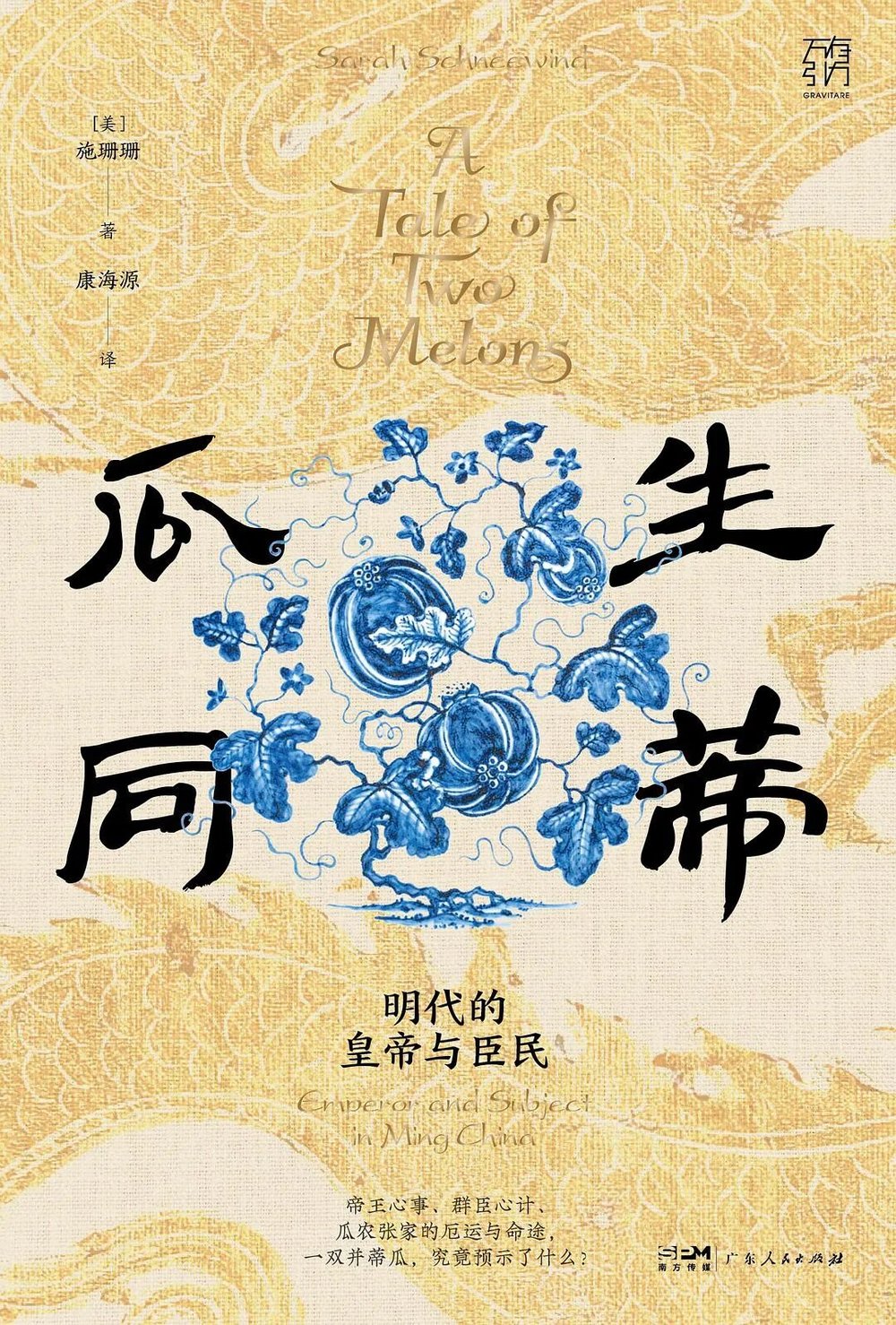

恰恰因为这一自信与开国君主的自我期许,当官僚集团把从句容张家长出的并蒂瓜作为吉兆进呈给明太祖时,他与自己的官僚集团之间产生了一场暗流涌动的关于对吉兆之诠释权与宣传特权的争夺战。施珊珊的《瓜生同蒂》所讲述的是这一段在明初看似不起眼的小事,而也正是围绕着对这一作为吉兆的并蒂瓜的各方诠释中,施珊珊向我们展示了明初国家治理中各方参与者之间的同构、摩擦与斗争。

在围绕着句容张家并蒂瓜这一吉兆的诠释中,一共存在三方视角:一是出身草莽如今已成一朝开国之君的明太祖朱元璋,一是以陶凯、宋濂为首的士大夫-官僚集团,最后就是进献嘉瓜的句容张家。

嘉瓜引起的争议首先发生在皇帝与大臣群体之间。根据董仲舒对于阴阳五行以及天人感应的诠释,传统吉凶之兆的诠释权大都在士大夫-官僚手中,他们从各地获得相关吉凶之兆呈献给皇帝,并在这一过程中通过对其的诠释而对帝王之行为、政务与德行进行劝谏甚至说教。在各代帝王起居注以及史书的《五行记》中,这些记载层出不穷,巨细无遗地记录着各种吉凶之兆所隐藏的意义与警示,以此或婉转或直接地评论帝王的统治与德行。

朱元璋虽然出身农民,但他所成长的民间信仰中同样充斥着各种吉凶之兆,再加上他自身的好学,因此对于传统吉凶之兆形成了自己的看法,他坚持要“完全垄断这种宣传”,并且把判定吉凶之兆的权力收归己有,“他有时会拒绝已被假定的吉兆,甚至惩罚那些进呈吉兆的人”。

明太祖或许清晰地意识到,各方——无论是官僚集团还是地方百姓——进献吉兆的行为背后都隐藏着他们自己的计划与打算,而非真正仅仅是把这一吉兆作为帝王功绩的上天赞誉而献给他。因此在朱元璋为句容并蒂瓜所写的《嘉瓜赞》中,他把这一吉兆赋予种出瓜的农民,而非自己,并且由此强调农民之德性的重要性。

《嘉瓜赞》透露出明太祖的抱负,首先是质疑官僚集团对于吉兆的诠释,由此一方面剥夺了他们的特权,另一方面也再次强调了自己作为帝王对于吉凶之兆的最终判定和解释权。这里体现着明太祖对于士大夫群体强烈的不信任与防备。

一个有趣的现象或许值得我们在这里多说几句,即同样是作为平民出身的西汉开国皇帝刘邦,同样对士大夫群体充满鄙视,无论是其最经典的“溺儒冠”行为,还是他在各类言行中对儒生能力的怀疑,都体现出与同样作为平民出身的朱元璋相似的看法。这里似乎存在着一个十分隐秘但常常被史学研究者忽视的心理问题,即无论是平民出身的刘邦、朱元璋,或是武将出身的赵匡胤,在传统中国对“文”的推崇以及“士”作为四民之首的社会等级结构中,他们无论是“文化”还是社会地位都远低于自己的官僚集团,因此这里必然会出现一种爱恨交加的心理情绪。

一方面,这些平民或武将凭借自己的军事力量与谋略夺取天下,开创新朝,令天下士人为其服务;另一方面,即使他们已经贵为皇帝,却依旧不断地遭遇拥有“文”之特权的官僚集团的约束,无论是对其政务的实施还是对其德行的规范,皇帝意识到官僚集团是自己权力施展的双刃剑,而对企图增强皇权的朱元璋而言,更多的是阻碍。

在关于句容嘉瓜的讨论中,朱元璋提及自己早年“出身农家,亲耕畎亩”的生活和实践,并指出在“岁睹五谷生成”中并未见到有并蒂瓜。随后他话锋一转,说自己“局群雄中一十年,为王为帝纪已十载,尚未知此瑞,因不识诗书,欠博观乎古今,以致如是”。施珊珊敏锐地察觉到,朱元璋这里所说与其是谦虚,不如说是讽刺,他在“亲耕畎亩”与“不识诗书”之间建立起对比,以自身的实践知识来否定士大夫群体引以为傲的诗书知识。

而朱元璋对士人群体的鄙视同样毫不遮掩,在他看来,“名士者,坐观市村,自矜其能,听世俗之谀誉,徒知纸上之文,诸事何曾亲历?……高谈阔论,以为能于事,无益”。相比于士人群体的诗书“纸上之文”,朱元璋更相信自己的实践经验,由此导致他对“高谈阔论”、无益于事的官僚集团充满不信任。因此,他瓦解了官僚集团对于句容嘉瓜的诠释,并通过自己的解释把这一荣誉赋予了和他曾经一样亲耕畎亩的百姓。

由此,通过剥夺传统官僚集团对于吉凶之兆的解释权以及否定他们的“纸上之文”的真理性,朱元璋一方面重新确认了自己的中心地位,另一方面也得以重塑皇权。尤其在明初时期,朱元璋不仅企图通过“复古”来奠定自己王朝的合法性以及进行帝国秩序的建构,而且他也不得不对“复古”中君臣关系的传统规定进行重构,而其核心便是皇权的扩大化与独尊。

施珊珊指出,“尽管明太祖表面上拒绝了嘉瓜祥瑞,但他确实把它作为宣传手段——彰显自己对朝臣的权威,昭示他对农民的关系,强调他与天的特殊关系,这些都是他统治的核心主题”。

而对于陶凯、宋濂等官僚群体,他们通过对嘉瓜的诠释所期望达到的目的,在施珊珊看来则是因人而异且多样化的,一些人希望通过强调句容这一朱元璋的龙兴之地来“推动太祖调整政策,说服他放弃中都计划,选择南京作为永久的都城”,而像宋濂则通过对“瓜”这一意象的诠释“着眼于朝廷的对外影响力”。但无论是出于什么目的,归根到底,他们都希望通过对嘉瓜的诠释来影响甚至控制帝王的某些政策与行为。

在这里我们就能看到古代中国士大夫群体对于自身角色的定位,通过“宣称自己具有解释权——他们有能力在上天和皇帝之间居中沟通”,除此之外,他们也认为自己是百姓与皇帝之间的主要关联。但很显然,对于期望集中皇权的明太祖而言,这是他“坚决不接受”的。

3

那么在明太祖的《嘉瓜赞》中被赞许忠顺的句容张氏瓜农,他们最终的结局如何呢?通过施珊珊的考察,我们见证了这出进献嘉瓜戏剧中最无常的一幕。作为进献嘉瓜的句容张观,最后因一场由明太祖引起的冤案而与其兄一起被杀。

讽刺的是,当初参与嘉瓜一事的官员以及百姓,在其后都被朱元璋所杀,虽然并非因为嘉瓜一事,但就如我们上面所分析的,通过对嘉瓜的诠释,明太祖希望集中皇权,因此首当其冲的便是官僚集团,典型案例便是胡惟庸案。而句容张氏兄弟也就是在某一次不断扩大的君权与官僚斗争的牵连中成为无名的受害者,其家族后人也由此走向了漫长的被发配命运,直到第三代子孙考取功名,这一段历史才得以保留。

张氏子孙对先人进献嘉瓜一事因他们的蒙难而难以言说,但是句容地方却围绕着这一件事展开了重述。区别于帝王与官僚集团之间的明争暗斗,句容地方对于嘉瓜的重述则主要围绕着“瓜”的意象,更加强调其作为“家族传承、其绵延不绝的血脉和未来的延续性”。句容张家的嘉瓜暗示着上天对其家族德行——张观为了救哥哥而自愿与其一起赴死,由此成为句容当地的义士——的提前预示,尤其伴随着张家第三代张谏的登科而重新繁荣,似乎暗示着当时嘉瓜作为吉兆的应验。

通过重述张家嘉瓜以及兄弟间的义举,句容得以重塑自己作为地方的亲情人伦、乡里团结以及道德权威,而这些是可以独立于朝廷,甚至会与之形成轩轾,尤其在明初朱元璋对官僚与军功集团的大肆屠戮期间,不断遭到破坏的地方社会以及其所立足的伦理体系成为地方自我保护的重要遗产。

在一定程度上,句容对于张家嘉瓜的诠释符合朱元璋在《嘉瓜赞》中把并蒂瓜这一祥瑞赋予种出它的瓜农的看法。只不过明太祖是“希望通过直接与普通人对话,从底层开始对社会进行道德改造”。但地方却根据自身的目的来重塑明太祖对于嘉瓜的态度,并瓦解太祖在《嘉瓜赞》中的主动性,而把它留给了重述的地方权威,而关于朱元璋对张氏兄弟之不公正——明初地方社会受到朝廷的冲击与破坏——也不断地以各种隐晦的表达形式出现,直到张家因子孙中举重获新生才得以重新讲述进献嘉瓜旧事。

更有意思的是,伴随着施珊珊这位二十世纪的西方史学家走进句容,重新调查这段往事,她与句容当地人的观点再次为这段进献嘉瓜的往事增添了新的意义。施珊珊发现,朱元璋外祖家就在句容,这也就解释了为什么官僚集团把句容嘉瓜与太祖联系起来,但朱家在句容的籍籍无名或许让朱元璋并不想承认这段历史,尤其当进献嘉瓜的张家是句容本地很受尊敬的家族时。

往日身份的翻转或许让进献嘉瓜的张观和成为帝王的朱元璋之间有着微妙的情绪变化。施珊珊就认为,由于朱家与张家在句容不同的社会地位,使得“即使朱元璋登上皇位,张家也不太可能完全改变他们对各自家族社会地位的看法;他们送瓜也许并不意味着他们真的认可新的统治者”。这一幽微的心理我们在刘邦归乡的记载中同样能感受到,即沛县乡民对于曾经这个无赖邻居的发达似乎并没有表现出足够的尊重。

如今,我们已经很难再知晓张观当时是以什么样的心态进献嘉瓜的,“也许张观献上嘉瓜时,怀着一种居高临下的姿态,心怀对张家社会地位的十足优越感,以示他自己以及句容对新统治者的认可”。但对于曾经作为句容贫穷朱家子孙的朱元璋来说,这样的认可是否就和他认为并蒂瓜太过“微末”,而根本不值得或不能够用作为上天对天子奖赏的吉兆?

所以“皇帝的反应——表扬他、给他钱、送他走——是想杀一杀他的锐气”,施珊珊甚至推测,根据太祖多疑的性格,“他后来发现这种温和的斥责是不够的”,那么张家兄弟其后遭遇的不幸到底是冤案还是报复呢?这些我们都无从得知,而仅仅是推测。

施珊珊在结论中讨论了古代中国地方与中央之间的双向交流关系,两者往往是密不可分、相互影响,即使是皇权之重如明太祖,最终也不能彻底决定地方以及官僚集团所拥有的重述权力,而且这些著述者们大都会“出于各自的目的讲述和重述”某个故事,由此将“整个帝国编织在一起”。施珊珊指出,“在明代中国,中央和地方要么是两苗共秀,要么就是并蒂双瓜”,但更准确的说法或许是“一蒂三瓜”:皇帝、官僚集团与地方百姓,是三者——而非仅仅“朝廷vs地方”——的共振、摩擦与冲突共同构成了明代中国的政治、社会与道德实践。