2024年31省份人口数据公布,广东再度以百万级出生人口领跑全国,这已经是其连续第七年稳坐第一生育大省宝座。在普遍低迷的生育环境中,广东为何独树一帜?

全国第一的经济实力提供坚实的育儿保障,产假等政策构建了生育友好环境,但在此之外,是否还有更深层的因素,给了广东人生娃的底气?

独特的地域文化、持续的人口流入……多重复杂条件,如何在广东交织出一幅与众不同的生育图景?广东经验能否为其他地区提供借鉴?

超10%新生儿是广东人

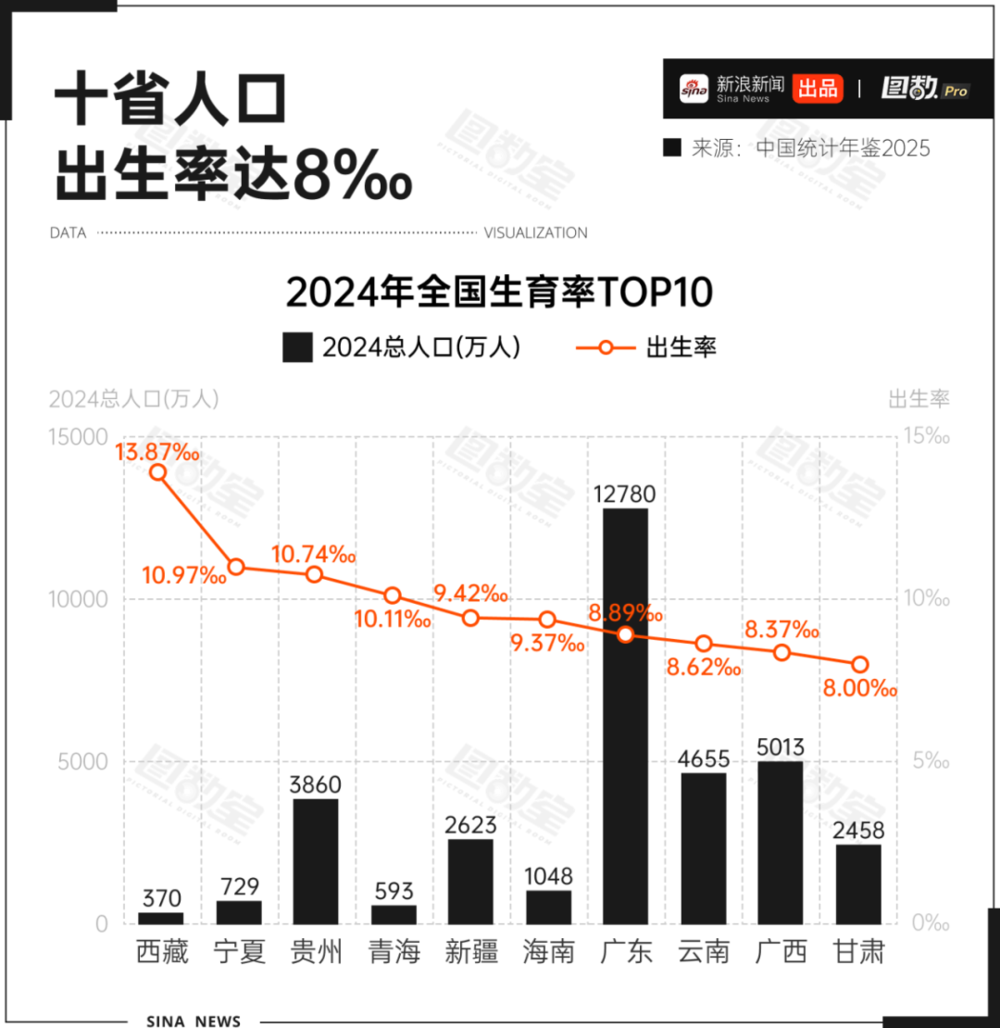

近日,国家统计局发布了《中国统计年鉴2025》,其中数据显示,2024年共有10个省份的人口出生率达到或超过8‰。

2024年全国生育率TOP10依次为西藏、宁夏、贵州、青海、新疆、海南、广东、云南、广西和甘肃。这些省份多分布于西部和华南地区,并且多为经济实力并不强劲的地区,广东的入围非常令人意外。

2024年,广东的出生率为8.89‰,大幅领先于全国大盘的6.77‰。这一出生率数据在全国排名第七位,但广东凭借超过1.2亿的人口基数,在出生人口数量上依然领跑全国。

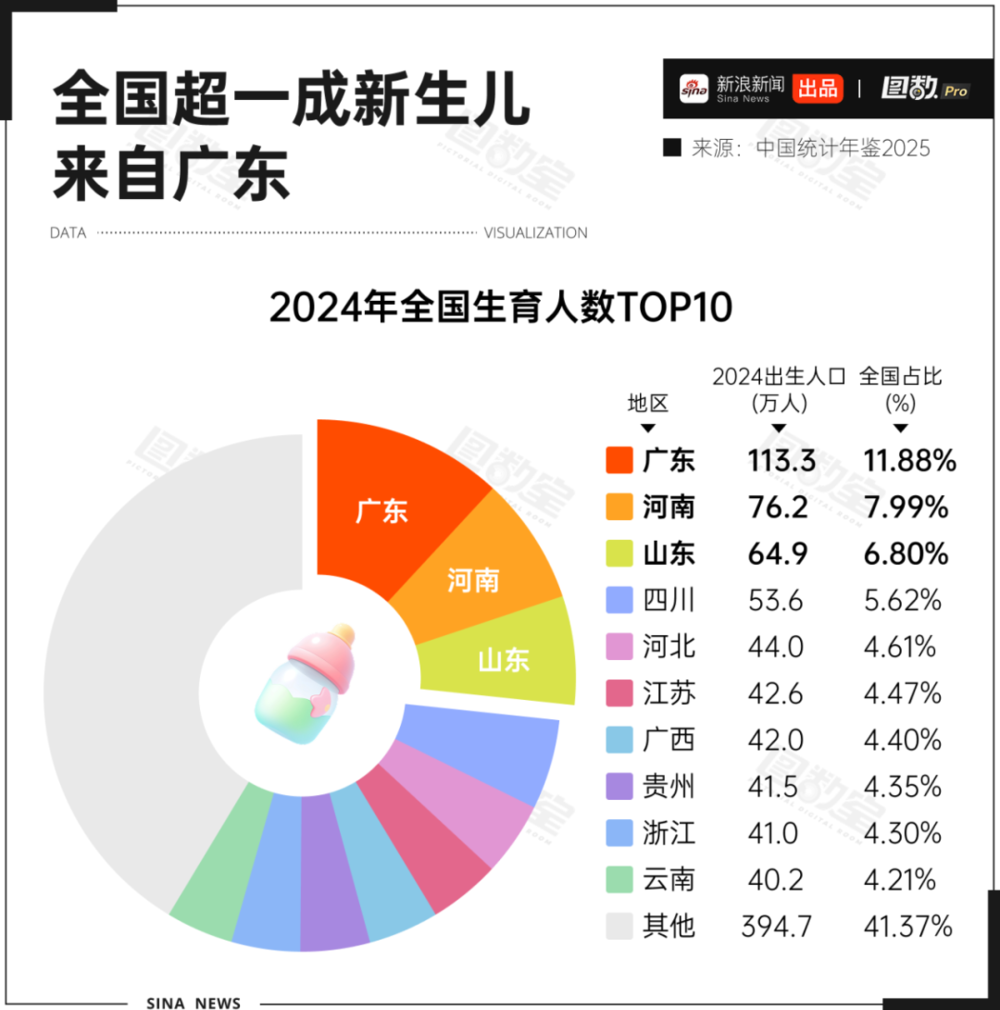

数据显示,2024年广东出生人口为113万人,比上一年增加了10万人,占出生人口954万人的11.88%。也就是说,全国每10个新生儿,就有一个是广东人。

至此,广东已连续7年位居全国第一生育大省。同时,这也是广东连续第5年成为全国唯一出生人口超过100万的省份。

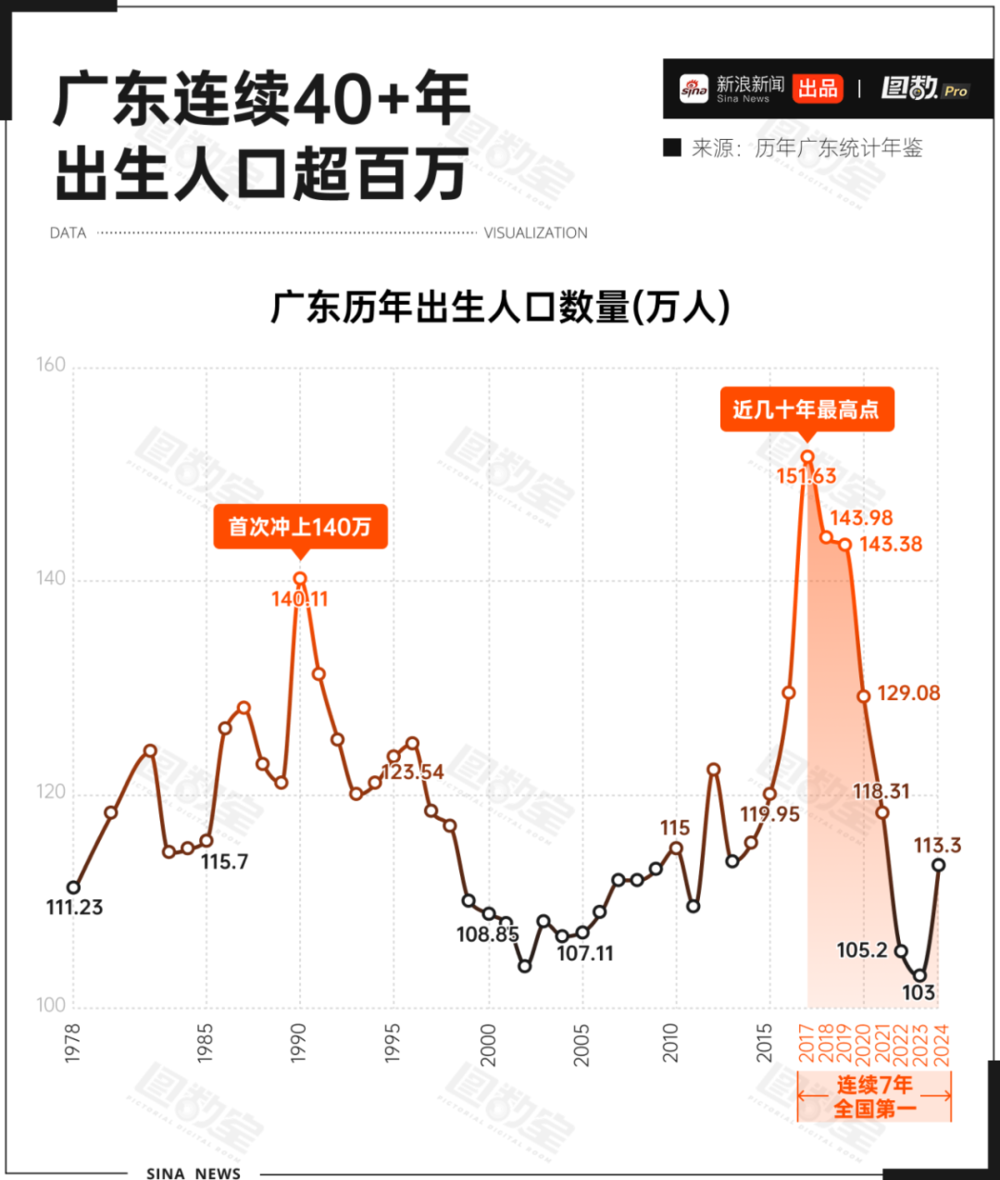

事实上,广东出生人口超百万的特殊现象,已经至少延续了40年。

查阅历年广东统计年鉴可得知,自1978年至今,广东的出生人口整体表现相当稳定,波动比全国平缓很多。

从1986年到1996年,广东每年出生人数都持续站上120万,其中1990年更是冲高到140.11万。

在全面二孩政策推动下,2017年广东出生人口达到近几十年的最高点——151.63万。虽然近几年伴随全国大势有所回落,广东的出生人口一直保持在百万量级,自2018年起,广东连续稳坐全国出生人口第一的位置。

在全国都为“生不起”、“不愿生”发愁的时候,广东人为啥还能这么“生生不息”?

本省人为啥能生

有钱,是广东人敢生能生的底气。

《中国生育成本报告2024版》指出,普通家庭将一个孩子从0岁养育到17岁,平均成本为54万,若再加上大学四年的开销,一个孩子的养育成本近70万。这笔接近一线城市首付的支出,已成为当下许多家庭生育决策时不得不面对的经济门槛。

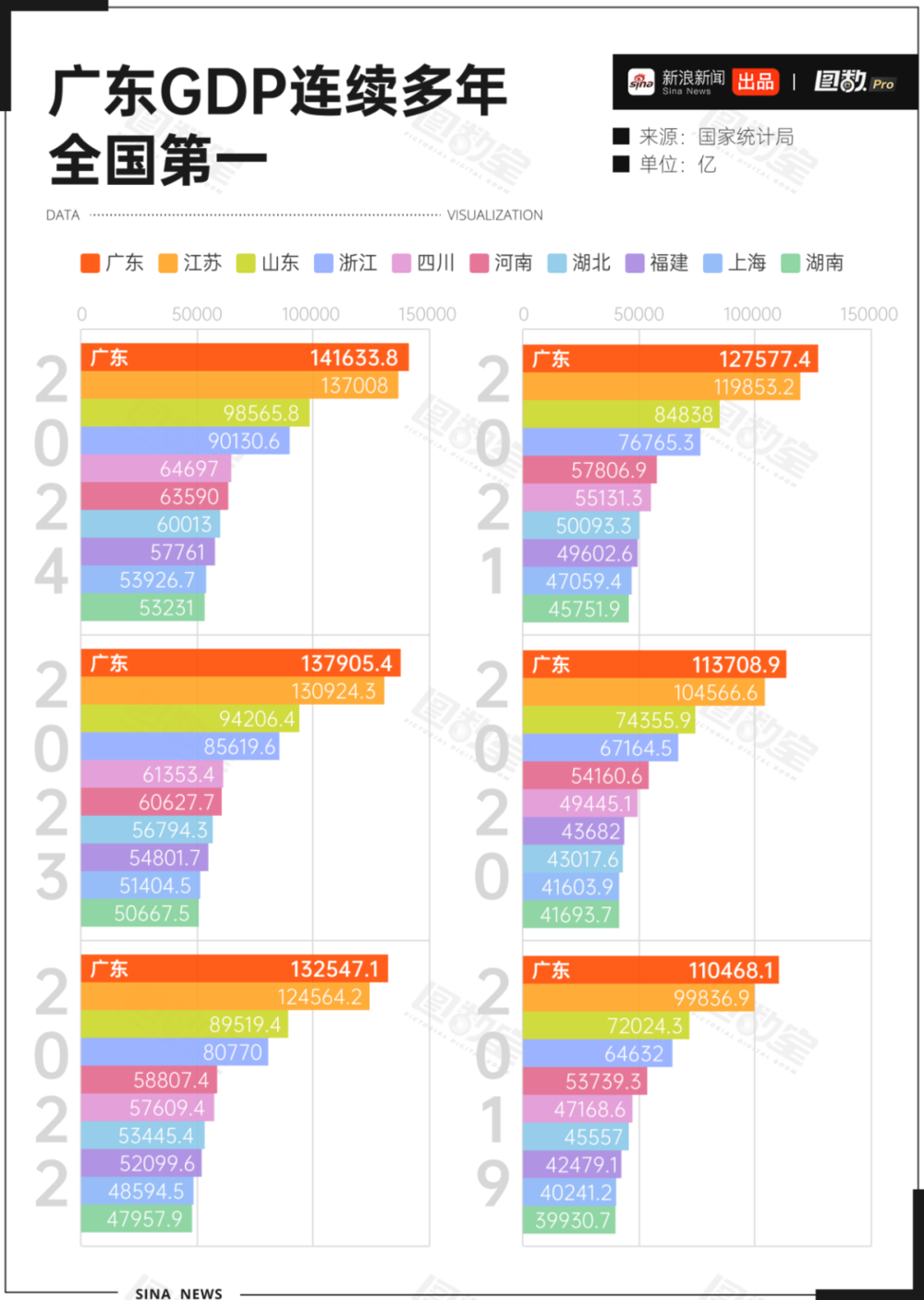

在普遍存在的生育成本压力下,广东地区展现出独特的生育活力。广东是中国经济第一大省,2024年,广东实现地区生产总值突破14亿元,同比增长3.5%,连续36年领跑全国。更值得关注的是人均指标——全省人均地区生产总值达111146元,稳定的收入,也为育儿投入提供了强有力的支撑。

广东人有钱,才能任性。

当然,若将这种现象简单归因于经济因素则显片面,岭南文化中根深蒂固的宗族文化也孕育出了独特的生育观念。

宗祠是“供设祖先的神主牌位、举行祭祖活动的场所,又是从事家族宣传、执行族规家法、议事宴饮”的地方。广东省的生育密码,就藏在祠堂的牌匾下:广东拥有全国最多的祠堂。

对广东人来说,祠堂不仅是祭祀空间,更是维系宗族人口再生产的重要场所,一座宗祠就是通过血脉对一个家族的文化聚集。例如在潮汕地区,人们通过修建祠堂、修订族谱、举办宗亲活动等方式,持续强化人丁兴旺的生育观念,把“延续家族”作为重要使命。

而这种传统的家族观,也导致广东地区男女比例的失衡。

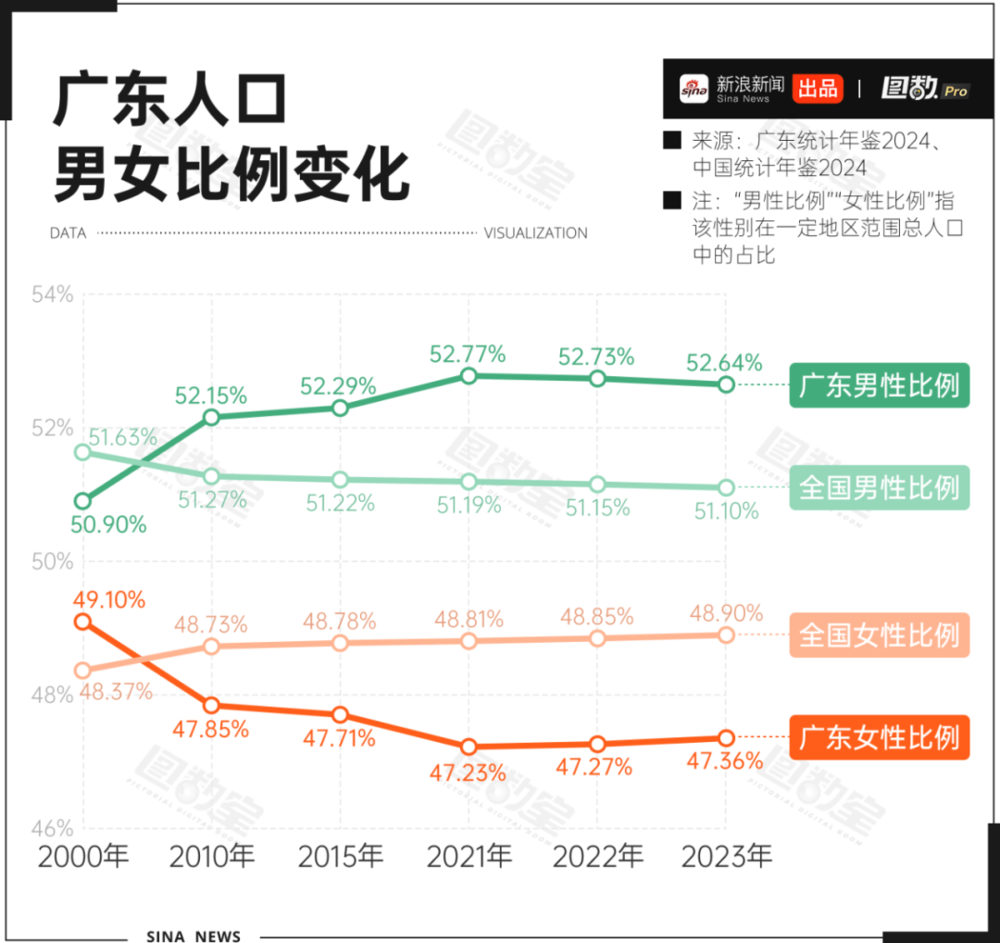

从近20年的数据来看,广东男性比例始终“领跑”,从2000年50.9%涨到2023年的52.64%,和全国性别比逐渐靠拢的趋势正好相反。

这种深植于文化基因中的偏好,历经数代,仍在悄悄影响着当地的生育选择和人口结构,让广东的性别图谱带上了一笔独特的传统底色。

外来人口对生育率有贡献吗?

东西南北中,发财到广东。

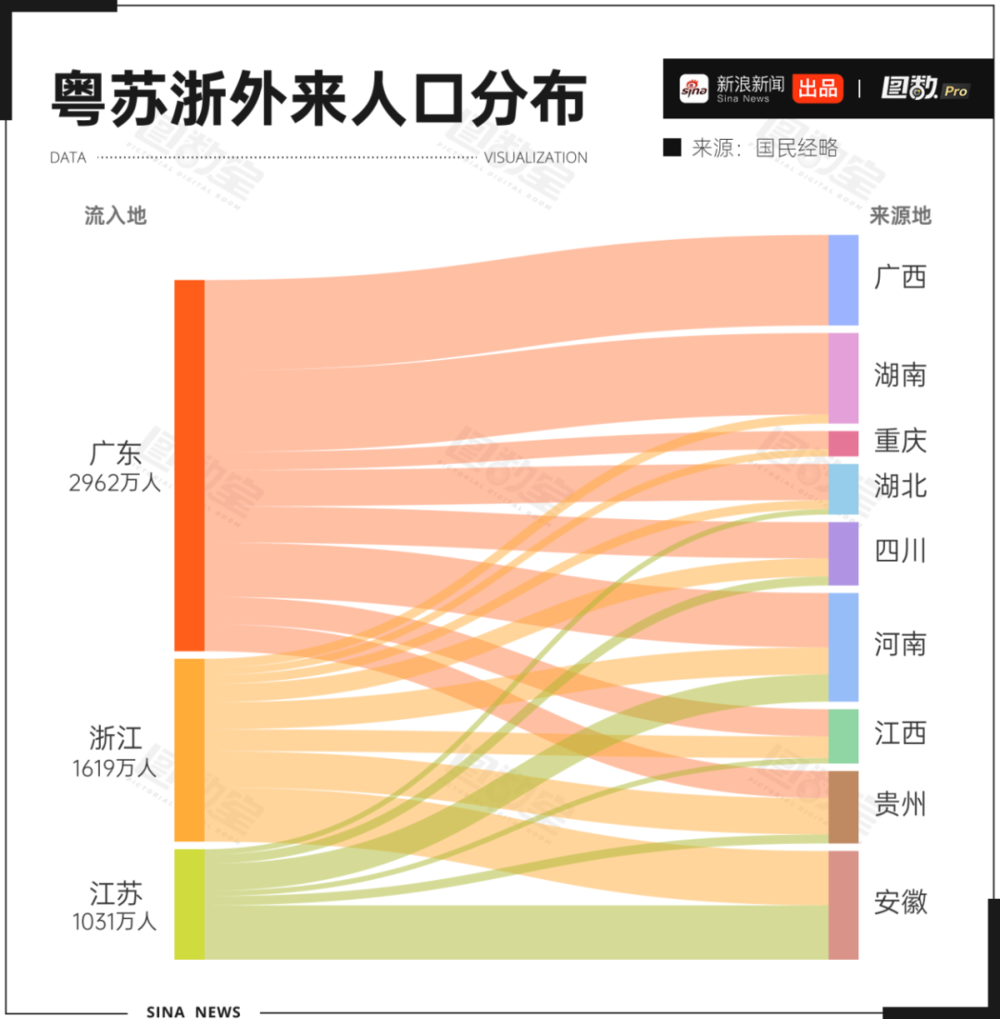

作为第一经济大省,广东吸引了来自全国各地的年轻人。根据第七次人口普查数据,过去居住和就业在广东的外省户籍人口接近3000万人,这还没算上已落户的上千万新广东人。2024年,广东外来人口净流入27万人,位居全国前列。

广东外来人口不只数量众多,并且来源分布广泛。其中,来自广西、湖南的双双超过500万人,而河南、湖北、四川、江西、贵州均超过200万人。

这些外来人口年龄结构相对年轻,正处于适育年龄,他们的迁入直接扩大了育龄人群基数。

广东也是生育友好省份。

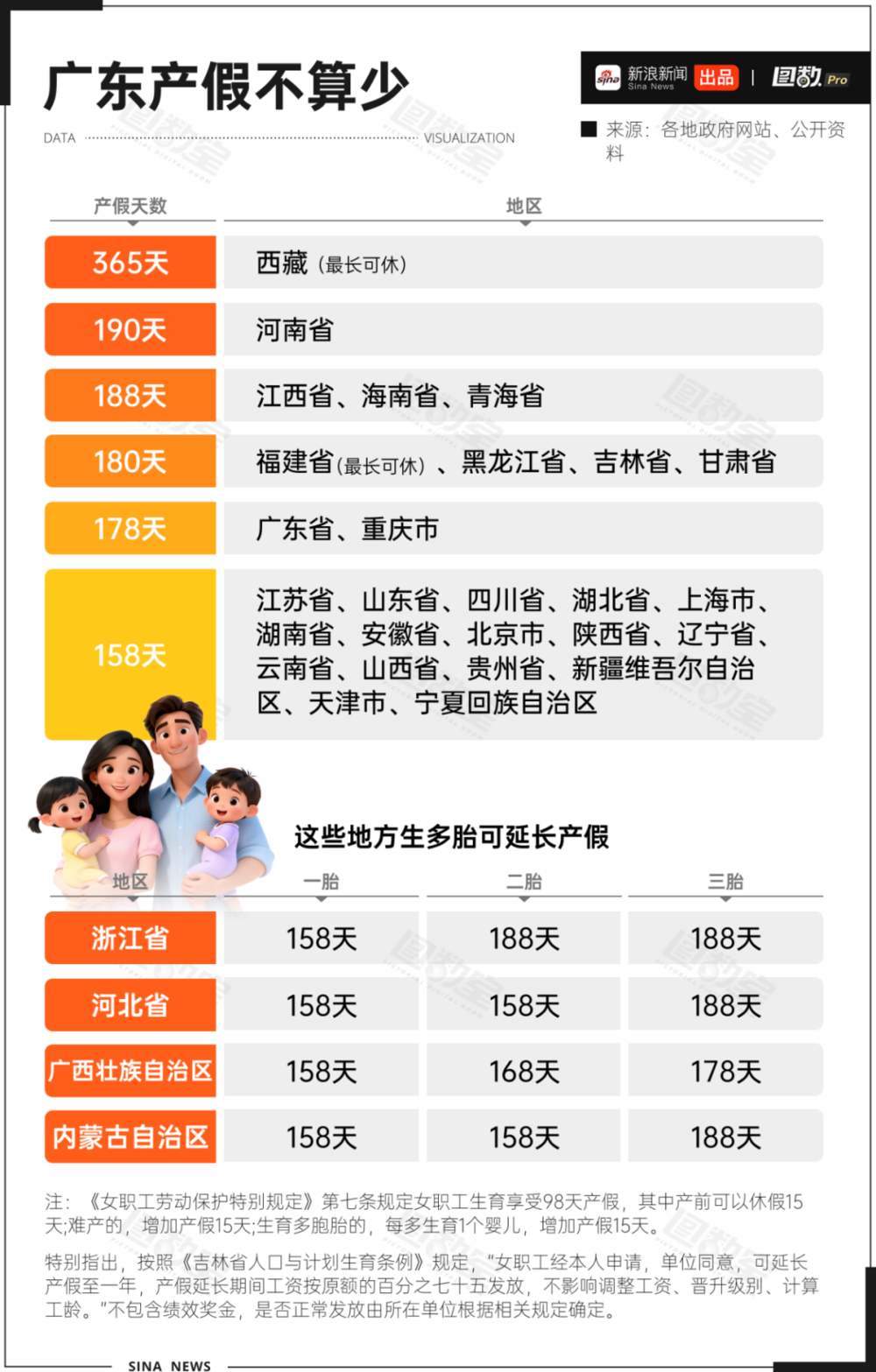

全国统一执行98天的标准产假,在此基础上,各地都会相应增加延长。广东的产假就位于第二梯队,长达178天。

较长的产假一定程度上减轻了女生在生育后的后顾之忧,也促成了广东位居全国第一的生育率。

所以,广东能成为“最爱生”的省份,其实是多方因素共同作用的结果。

首先,发达的经济给了大家敢生的底气。更重要的是,广东像是一个巨大的青春磁场,吸引大量年轻人为这片土地注入生机。同时,广东本地宗族文化底蕴深厚,还有实实在在的政策支持。

“有钱赚、有人来、有情结、有支持”,广东成为生育大省就不足为奇。