大家好,我是简单心理APP的创始人简里里。

我最近学习了一个新的知识。我们以前经常说一个孩子不上学了,是“厌学”、“逃学”,这都是孩子不听话,要挨批评挨打、被修理的。

但同事告诉我,而在上个世纪九十年代,就有西方的研究者提出来,更合理的是把孩子们的行为叫作“拒学”,指的是“拒绝上学时对不愉快、不满意甚至敌对环境的正常回避反应。” 这个词就更准确地描述了青少年的感受、处境和他们主动的自我保护。

我们在学习心理咨询的时候,经常说“那些表达出症状的青少年,往往是家庭中最健康的”。家庭中所存在的痛苦感和不能表达、没有被面对的问题,家庭这个系统会将其中最健康的人——往往就是孩子,推出来,作为替罪羊,来替代整个家庭受苦。这在我们临床做咨询个案的时候一遍遍地被证实是真的。

可是如果青少年没问题,那是不是父母和家庭就一定是加害者、很糟糕?答案也不是的。

每一个挣扎的家庭中,如果有机会和父母们一起工作下去,你也会看到父母的“发疯”也都有来处——他们也曾经是受伤的青少年、被不合时宜的养育、他们的家庭也是文化和时代的落脚之处、他们和社会、自我之间也有着糟糕和扭曲的关系。

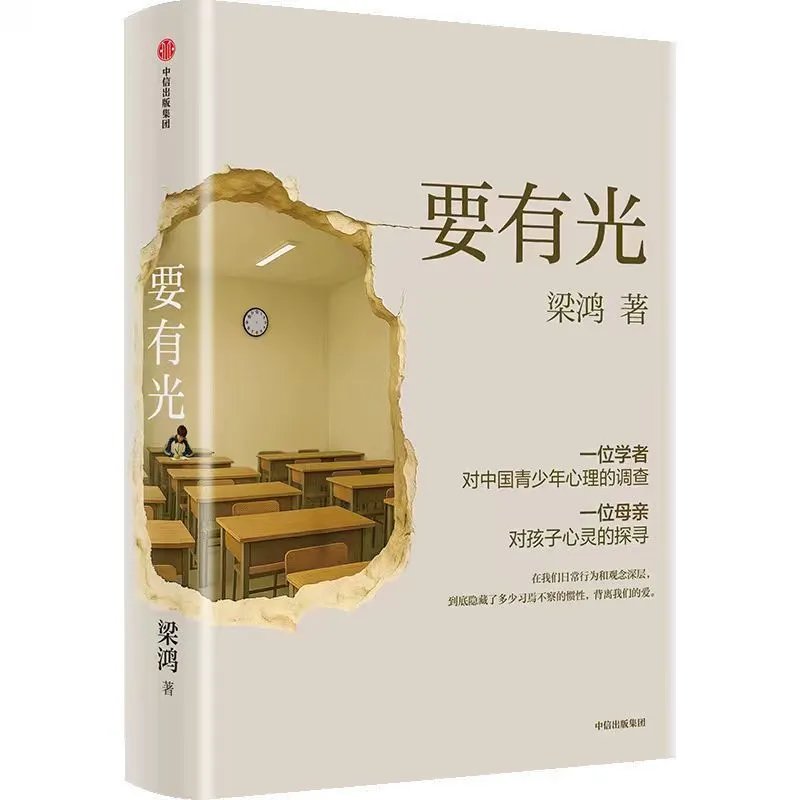

梁鸿老师在她的新书《要有光》中,用纪实白描的方式记录了不同阶层的青少年家庭,这些都是曾经“厌学、拒学”的孩子们。在他们的身上发生过什么、正在发生什么。

读这本书的时候,我涌起非常多的记忆。无论是我身边的朋友、还是过去十几年中我在做心理咨询这份工作时候遇见的种种家庭。

我也是个妈妈,在养育这件事情上,我想听一听梁鸿老师和这些青少年、家长日复一日呆在一起,她体验到了什么,经历了什么心理变化。

为了让气氛更轻松一点,我还邀请了我的老朋友六层楼老师,一起来聊天。

孩子安全长大了,但情感上一片荒漠

简里里:来之前老六跟我说,读这本书的时候,他体验到很强烈的无力感。

六层楼:对,我读得很慢,读完一个孩子的故事就得缓一会,困境如何解决呢?没想出什么答案,往后继续看,好像也没有“光”。

让我想起了自己小时候,我是留守儿童,父母都在外面打工。但我看到书里很多孩子,父母都在身边,朝夕相处,但他们也没看见孩子。

简里里:我记得书中有一个孩子,叫娟娟,12岁。精神科医生和老师们共同得出一个结论,在精神科医院住院,对她来说是最好的归宿。 其实这话听起来特别残酷,但确实家庭没办法给她支持。

梁老师,写这本书您访谈了很多案例,印象最深的是哪个?

梁鸿:除了你刚提到的娟娟,书中还有另外一个孩子叫“花臂少年”,身上都是刺青。

他刚出生的时候,爸爸妈妈就离婚了,妈妈再也没出现过。后来爸爸和爷爷外出打工,陪伴他的只有奶奶,奶奶在他13岁的时候也去世了。之后他就不上学了,不上学干嘛呢?其实他爷爷也不知道,只说跟着一群坏孩子玩,后来又上了一年武校。

最后,这个孩子已经精神分裂了。在他身上,我看到的就是一片荒漠,所有的情感都是空白的。

他很难用情感性的词语来表述心情,比如高兴、难过,这些词都说不出来。问他朋友对他好不好,爸爸和爷爷对他好不好,他所有的回答都是“我不知道”。

后来医生问他:“奶奶去世了,你伤不伤心”? 他说:“我不想说,我想哭”。这是他唯一一次表述情感。

其实留守儿童是一个时代的创伤,我采访了很多孩子,大部分都在寄宿学校,父母不在身边,周末去亲戚家。在广大的农村,现在大部分地方都已经脱离了绝对贫穷,有饭吃,这些孩子也能健康、安全地长大,但情感层面的缺失很严重,亲密关系的建立是非常艰难的。

简里里:我记得花臂少年那个形象,梁老师写得特别生动,他是个长得很好看的少年,但没办法表达任何情感。我想谈谈,作为人,我们的情感体验是怎么获得的?

心理学中有一个词叫“镜映”,比如一个孩子,他今天很不高兴,体验到很多情绪,但不知道自己怎么了,所以会哇哇大哭或者打人,这个时候就需要养育者来替孩子给情绪命名,“你刚才玩具被抢了,是不是感觉到很难过,很生气?”

通过养育者命名性的语言,孩子才能学会什么是情绪,我在经历什么。

我觉得花臂少年就是这样,当周边的环境不具备表达情感的方式或渠道,他可能从来不知道自己体验的情绪是什么,就无法表达。

梁鸿:对,甚至连言传身教都没有,花臂少年一出生,他父亲就出门打工,一年只有春节才能回家休息几天,有时候甚至都不回去,这18年能有多少时间陪花臂少年?其实都不敢算。

从这个层面看,父母和“爱”这个词相距甚远。如果你说父亲不爱孩子,他肯定会跟你急,挣钱不就是为了孩子。但这份爱落在什么地方了?只挣钱,但情感完全缺失,以至于他迷失在荒野之中。

妈妈,我感觉被你背叛了

简里里:我觉得花臂少年描述了一种听起来挺极端的情感体验——没有人管,虽然他有爸爸、爷爷和姑姑,但这些角色好像都不存在。

但我想说的是,其实很多父母陪在身边的家庭里,这种情感体验也是存在的,父母看起来为孩子做了很多事,但爱没有抵达,孩子的体验仍然很孤独。

梁鸿:对。就像我在书中“京城”那一章写到的另一个孩子,吴用,家庭条件不错,他对父母说:“你请人来照顾我的生活,也每天陪伴我,但对我来说家庭仍然是一个荒漠。 我在学校里忙得不得了,回到家里如果没有完成学习任务,你就很不高兴。”

简里里:我有一段和吴用的描述非常相似的体验。我记得吴用的妈妈带他去南方找学校,他也想赶紧找到一个学校,不然就要面对妈妈的情绪崩溃。因为妈妈觉得如果没有成功把孩子塞进某个学校的话,就是作为妈妈的失败。

然后吴用说,“我感觉被你背弃了。”

这有个很类似的体验。我工作很早,20岁就毕业工作了。但我青春期的表征是那个时候开始浮现的。我妈妈那时候非常急切地希望我谈恋爱结婚。因为看起来我人生其他的事情都完成了,只剩下这个了。那段时间我和我妈之间有巨大的冲突。有一次放假回家,我不小心登陆了我妈注册的一个微博小号,看到她写了一段话,大意是,我的同学们都结婚了,她又被邀请去谁家的婚礼,她感觉自己特别失败。

我当时体验到了很大的否定和背弃感。我意识到我所有和她的沟通中,我的感受是无法触达到她的。她听不到我的感受。

尽管我也不认为这件事就是她的错,我理解她的人生和渴望、理解她在周围环境中感受到的压力;但我作为孩子,那一刻就是觉得被妈妈背叛了,被我从小到大长的那个环境背叛了。

梁鸿:所以我写这本书,其实就是想弄明白爱到底是什么。

书中还有另一个孩子,叫敏敏,妈妈家暴她,爸爸非常冷酷,说:“你俩的事你俩解决吧”。因为种种原因,后来她休学三年在家,慢慢调整思维、试图成长,想让妈妈道个歉,就这一个坎儿走不过去。但父母都不愿意,她妈妈还拿出一个视频说:“你看这个人打孩子打得更狠。”

我觉得这就是不愿意正视跟孩子的关系,也不愿意正视自己的内心——在那一刻,我们是不是爱孩子?我相信,当父母打孩子的时候,绝对不是爱。

可能因为工作不如意,领导压迫了我们,或者学校老师批评了我们。很多时候,我们不但没有去阻挡一些东西,反而比外界更严酷。

六层楼:我记得敏敏还提到,有一次她妈妈把鞋拔子都打断了,才意识到自己好像有点太狠了,但敏敏还在说“我觉得妈妈是爱我的”。书里好几次都有写到,孩子觉得“爸妈是爱我的”,但就是弄不明白为什么是这种表现方式?

简里里:是的,在父母和孩子的关系里,孩子永远是最忠诚的,是更爱父母的。

相比起来,即便我们说所有的父母都爱孩子是真的,但父母作为成年人,不免有很多残缺。因为人在社会化的过程中,就是要经历各种各样的创伤。即便父母本意是非常爱孩子的,但成年人的爱中必然带有很多缺憾,要孩子来承担。

让孩子“现在自由”,还是“未来好”?

简里里:在书里看到吴用的父母时,我会想到自己的父母,他们都被困在一套社会结构里——要求人必须好好上学,结婚生子、遵循社会规则。

我曾体验过很深的孤独感,为何社会规则对母亲如此重要,重要到她完全看不见我的痛苦 。直到前几年看的一本书给了我巨大安慰,书名叫《缠足》,讲的是裹小脚的历史。

书里有个小女孩的独白,她说:“我不知道为什么妈妈突然不爱我了?”四五岁时,母亲每天给她裹脚,甚至折断骨头,还不让她扯开伤害脚的东西。

这背后有个隐喻,母亲那时也陷入了巨大的冲突——给孩子裹脚,必然伤害孩子;但是不给孩子裹脚,孩子将来嫁不到好人家,过不上好日子。给孩子自由,未来在社会规范里就“完了”。

母亲必须在“让孩子未来好”和“让孩子现在自由”之间做选择,承担巨大的责任,而父母们基本都被社会规则置于这样的困境中。

现在我自己也做了母亲,看梁老师的书有更复杂的感受。我的孩子最近刚上幼儿园,正好是刚开始社会化的过程。她是在幼儿园表现出来适应很好的孩子,但是我知道她非常痛苦。

有天早上五点多,她自己走到客厅,对着窗户坐着。我起来陪她,她突然问我:“妈妈,天快亮了,天亮了你就要把我送去幼儿园了吗?”

身边所有人都劝我:“一定要坚持,过了这个阶段就好了”,我父亲也说:“你就忍受不了她受苦吗?”

我觉得这就是社会不断灌输给父母们的声音:“你怎么能心软?是不是你不够努力,才让孩子变成这样?”

我选择了让她在家休息了两个星期。直到前两天,孩子早上像以前那样高兴地醒来,几乎是唱着歌醒的。那一刻,我感到很治愈。。

梁鸿:我在写书的最后阶段也意识到,如果现在的很多社会规则不像裹小脚那样绝对,吴用的妈妈或许不会哭闹着逼他上学。

吴用说过,要是妈妈当时没激烈反对,他说不定就不休学了。可妈妈又哭又闹,正因为如此,吴用反而更坚定了休学的想法——他觉得妈妈代表着系统和体制。

如果我们对成功的定义能多元一些——孩子爱弄花弄草、画画,只要做得好,能获得自足的快乐,社会和我们都能给他尊严;不想生孩子,父母能认同“你一个人过也挺有意思”,或许某天就想要了。

每个人都有自主选择的动力,而不是别人让做什么就做什么。正是社会对成功、对生活价值的定义越来越窄,才让父母们在一条路上狂奔,无视孩子的痛苦。

六层楼:这让我想到,我真正从内心脱离家庭,是18岁高中毕业那年和家里的冲突。当时父亲在饭桌上跟我算高中三年花了家里多少钱,这对我是巨大的创伤——我已经很努力,考上了好大学,他却要算账。

其实现在回想起来,父亲也是在对抗自己的执念,那时村里没人供孩子上大学,大多数孩子完成义务教育后就去学汽修、跑车,只有他坚持要供我上大学。饭局上别人的孩子都能往家带钱,他想证明自己的选择是对的,所以算钱对他很重要。

大学录取通知书下来的那个暑假,我在周边小区贴传单做家教,想自己挣钱上大学,不再花家里一分钱。大一之后我就再也没找他们要过钱,父母后来很痛苦,觉得我用不上他们了,但我实在无法再忍受从他们手里拿钱。

梁鸿:这对父母也很难,自己认可孩子的价值,社会却不认可,需要极大的勇气和担当。

就像书中的吴用,看似不听话、爱折腾,明明能考北大清华却不能完全按部就班地进行学习。但走进他的内心会发现,他丰富、敏锐,有自己的思考。如果父母不逼他,能看到他的价值,或许就不会那么痛苦。

我对你这么好,你还这么不听话?

简里里:我想分享精神分析的一个学者叫Erna Furman,他曾提出父母的工作分4个阶段:

第1个阶段是为孩子做;

第2个阶段是与孩子一起做;

第3个阶段是站在一旁欣赏;

第4个阶段是孩子自己做。

但临床上见到的案例里,大多数父母会过长地停留在前两个阶段。当孩子表达出想独立的时候,父母感到恐慌或是被背叛的感受,使他们没办法停留在欣赏的阶段,于是转身就走了。所以使得很多孩子对于父母的体验是:“你要不然在控制我,要不然就在遗弃我”的模式。

梁鸿:确实,我们常听到父母说,“我对你那么好,你还这么不听话。”所有的指责,都是因为孩子不满足父母的期待。

我书里写到一个补习班的老师叫阿叔,他很犀利地说,“在补习班里见证了人性的残酷和黑暗”。因为他经常看到父母说假话,对孩子冷漠,心里会想:“你是真的爱孩子吗?还是只想要一个听话的孩子?”

简里里:我们在临床上称之为“自恋的父母”,对他们来说,你必须按照我的方式来行事,否则我就不爱你了。孩子会因此体验到“我不能成为我自己,否则可能被抛弃”。

梁鸿:我们的文化背景里,确实有“孩子附属于父母”的观念,当孩子成为一个独立的人时,父母是很害怕的,不知道怎么应对。

整个社会也在无限延长孩子们的学习时间,其实就是在无限延长他们做一个“孩子”的时间,而没有把他们当作一个独立的人看待,不给孩子一点空闲,让他们发个呆、思考一会儿、玩一玩。

简里里:为什么父母这件事情那么困难?我觉得还是因为我们在一个集体主义文化的社会里,是以集体优先、以秩序优先的。

作为父母,我们没有被当作一个独立的个体对待过,感受也没有被倾听过,你让一个特别匮乏的父母怎么给孩子爱呢? 就像书中的吴用讲的一样,这其实“不是简单的海淀区青少年的创伤,而是一种世界性的、文明的、制度的创伤”。

回到这本书,我觉得它特别好的地方在于,非常充沛和现实地描绘了很多家庭,孩子和父母都在应对什么。让我们能看到,这不是一个非黑即白的问题,一定是孩子、父母或者社会的错。

从书中也能看到很多爱意,无论是家长,还是医生,包括梁鸿老师作为记录者和观察者也是充满爱意的。

我觉得这个可能就是“光”,虽然有时代或集体文化的限制,我们能做得非常有限,但这些努力是有价值的。

六层楼:我读这本书也有这种感受,可能很多时候,恰恰是太想找到那个简单的答案,太想快速解决这件事,所以才出了问题。

我理解的“光”就是,先把手上的事停一停,别那么迫切,今天必须回到学校去。站在旁边看一看,琢磨一下内心。光可能一直都在,但你要能看到它,就得先停下来。

梁鸿:“要有光”其实不单单是我们要把光给孩子,我们自己也得有光,学会爱自己、爱这个世界。

爱是非常艰难的,但作为父母,有时候还是要稍微勇敢一点点,能接受后撤一步,休学也不是那么可怕的事。

像书里的敏敏,休学后通过散步、自己独处、烘焙小饼干来疗愈自己。在这个过程中,如果父母能给她更多的支撑,可能她会好得更快一些。

另一个孩子,雅雅,休学期间读了很多书,她的日记写得非常棒,特别有思想。后来她申请大学写文书的时候,我还帮她改动了一些东西。

她在文书里写到:“我经历过这个困境,希望将来也从事相关方面的工作,帮助其他受困的孩子。”

这是一个非常真挚的表达,也是她在这个过程中获得的成长和力量。我觉得孩子们还是有那种生命的韧性,追寻光的本能,如果外部能给他们足够的空间,可能就会变得非常温暖、明亮。