今年外滩峰会很有意思,几乎完全不设念稿环节,全改成 Panel,考验嘉宾如何“和谐又有料地交锋”。

体感是近年来外国友人参会最多的一次,甚至很多圆桌的主题就直接交给“全外宾组合”——外国人在台上“和谐又有料地交锋”,中国人在台下对齐:别人怎么看中国,和我们自己想象的一样吗?我们怎么看海外?和他们自己描述的一样吗?

但今年给我最大的震撼并不是形式,而是整整三天下来,在场的人似乎都接受到了一个很明显的叙事:牌桌翻转了。

反转的结果是什么?可能终于找到了“钢丝上的平衡”——至少未来12个月是如此。

从4月贸易战开打到现在,已经过去了6个月,也算是个半年结。半年,是个很奇妙的时间段,是一个对某个突发事件能充分消化、冷却、反思、应对的时间;也是足够能看出一些底裤、一些趋势的时间段。半年是个分水岭:政策落地、供应链反应、价格传导,足够让部分人先看明白是虚张声势,还是拳拳到肉。

换句话说,不管发生了什么,六个月差不多也能看清楚这场架是怎么掐的,谁占上风,谁在炸胡。相当于搓麻将玩德州打掼蛋已经梭哈过了一两局,自己和谁在一个牌桌是,心里基本都有个逼数了。手里也攒了足够用的“tells”。

那我具体看到了什么叙事反转呢?

叙事反转之一:关税其实没有用

关税这张牌,噪音巨大,实效有限。表面上看,美国对中国产品加码不少,但对我们的出口总量,边际影响很弱;而对美国那边,价格端的挤压其实更明显。

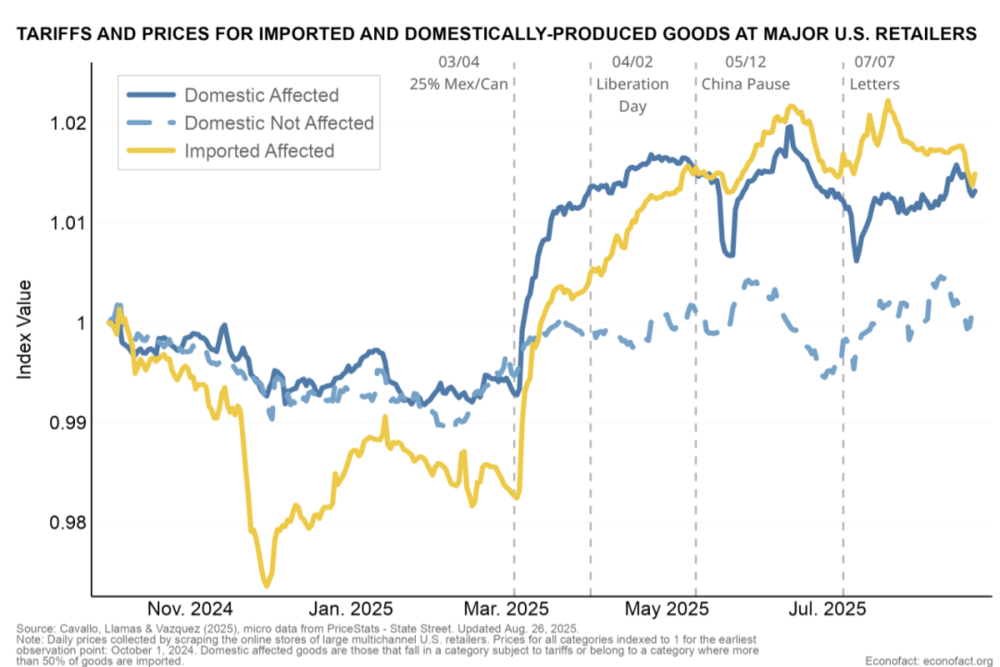

看美国人自己画的图:

加征之后,相关商品的价格趋势拐头向上。这也不是啥玄学,而是供需实打实的约束。

那中国为什么没有影响?

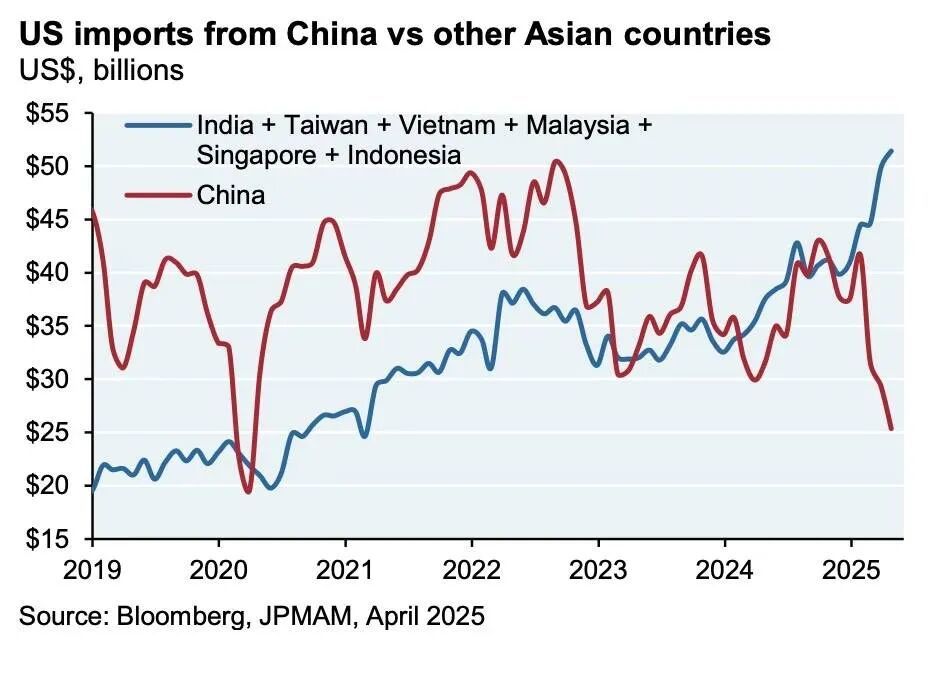

我觉得首先要感谢中国人的“不安全感”。我们天生具备一个神奇体质:未雨绸缪。“不安全感”能在关键时刻,发挥巨大的神奇作用。从2018年以后,中国人凭借“不安全感”,硬是继“发达国家”“新兴市场”之后,徒手创造出了一个新的国家类别——”纽带市场——来承接满世界转移产业链和出口。

另一个更底层的原因,是全球供需的基本盘没变,一丁丁点都没变——中国制造业顺差2万亿,美国制造业逆差1.3万亿~1.4万亿——世界工厂还是在中国,最大买家还是在美国。需求在哪儿,货就得往哪儿走,甭管中间山路十八弯。

换句话说,懂王的“既要又要还要”三件套——经济红火、通胀不高、逆差缩小——其实是个不可能三角,最多选两条。而懂王确实也懂,现实选择基本明牌:要增长也要低通胀,那就只能接受更大的贸易逆差。

美国曾经一路卡脖:半导体、软件、设备一路按下去。中国确实疼过,但也因此把骨头和韧带练出来了,补链、绕链、重构,痛苦了六、七年。轮到反击时,当然也是黑虎掏心——稀土、石墨、战略资源。

时间成本才是最大的资本。吃得苦中苦,方为人伤人。话糙理不糙。

叙事反转之二:你也许想、或者也可以做老大?

一个更潜移默化、在空气中弥漫、谁也没有明说、但答案在风中飘荡的叙事;一个不是我说的、而是整个会场氛围、那些对你既惊讶又有点害怕的眼神中透露出来的叙事——你也许想、或者也可以做老大?

关于为什么必须当老大这个问题的讨论其实很多了。大家首先会想到的,可能是艾里森的那本《注定一战》。

这件事之所以会成为一个问题,是因为“老大”“老二”“老三”这几个词,并不是静态的,这些位置都各自在变化的路上。变化的结果,大致有三:要么老大欺负老二,老二出局;要么和老大硬干,老二出局;要么和老大博弈,老二成了老大。

所以一个世界上最坐不久的位置,大概就是“老二”这个位置。

我们可以用一个博弈论练习题来描述:

先从最简单最单纯的情景开始:1)只有老大和老二;2)利己但不能损人。

这就像是一个长跑比赛情景。由于规则的存在,如果不想被取消比赛资格,老大和老二的策略中就不能有“损人”的设定。

两人紧紧贴着,老二使用跟进策略,保留足够能超越老大的力气,持续跟进。

此时老大的最优策略,是避免“全全程被跟,最后一刻被超越”的情况发生。于是或先发制人,或提早加速,把老二甩得越远越好。据史料记载,3000米以上的比赛,最好的战术就是起跑后一骑绝尘,磨损老二有限的意志力。因为意志力就是游戏中的血条。

那如果没甩掉呢?

那么老大便会处于劣势——因为他的信息量少于老二:看不到后面的情况,不确定在什么时间,用多少力才能摆脱关键时刻老二的追击。

虽然这是一个100多公里的长跑比赛,老二也要时时刻刻,全身全力地盯住老大的一举一动,判断老大余力多少,动态评估何时发力。这是一个非常费神的事情,因为老大的实力绝对不能被误判。

但一旦老大没甩掉老二,那么老二变成老大的可能性就不能忽视了。

好,现在把条件改成:1)还有老三;2)可以损人。

于是就变成了枪手决斗问题:三个火枪手,老大枪法最准,老二一般,老三最烂。三人同时开枪,最后谁活?

除了第一枪该打谁,三个人也同时会考虑下一轮,因为活到最后才算赢。于是,老大会首先瞄准老二,因为老二威胁最大;而老二和老三会同时瞄准老大,因为如果能活到下一轮,比起老大,老二更愿意和老三单挑,老三也可以看菜下饭。

如果把条件设的更残酷一点:1)参与者无限;2)所有人先利己,利己不成便损人:“我得不到的谁也别想得到”。那结果就是波兰斯基式的恐怖:老大一旦成为老大,便不留活口。老二和后面所有人也明白,与其坐等后面的人和自己同归于尽,不如先下手为强。结果鱼死网破,黑暗森林。

老大不会让所有人都死掉,不然谁管他叫“老大”?但是老二,前面永远有埋伏,后面永远有追兵。

所以老二永远难当。可能也只有一个选择:当老大。

叙事反转三:以上全是梭哈,核武器是金融。 但金融核武是个悖论,一旦出手,剧情必反转。

曾经一个谁都不想提的房间中的大象——如果启用金融核武,那以上讨论还有必要吗?洗洗睡?

但没想到这个话题居然可以在外滩峰会上被广泛讨论。背后的叙事逻辑连条居然也很明晰:

美元体系的制裁威力确实大,就像美杜莎的眼睛,点到谁,谁的全球结算立刻冻结。但副作用也同样巨大。与其叫做核武器,其实一个更合适的说法是“一次性武器”。

问:如果真把中国踢出美元主渠道,那你觉得全球和中国有大量贸易往来的经济体会怎么反应?

答案是:被迫加速寻找替代清算路径与储备组合。美元锚的边界会被硬生生按出一个缺口。换句话说,只能改用人民币。