财联社10月28日讯,据上海交通大学微信公众号,近日,《Nature》在线发表了上海交通大学环境科学与工程学院赵一新教授团队题为“A matrix-confined molecular layer for perovskite photovoltaic modules”的研究论文。该研究创新性地提出一种“基质限域分子层”型空穴传输层构型新概念,突破了传统自组装单分子层(SAM)型空穴传输层体系中面临的分子聚集、堆叠和结晶的本征限制,创制了分子适用性广、工艺推广性高的电荷传输层新技术路径,解决了基于自组装电荷传输层的钙钛矿光伏模组制备过程中面临的薄膜不均匀、界面不稳定难题。最终,通过与宁德时代21C创新实验室合作,该研究成功实现光电转换效率超过20%的1m×2m大尺寸钙钛矿光伏模组,创造了当前该领域的世界纪录。

金属卤化物钙钛矿材料具有优异的光电特性及光伏应用潜力。近年来,得益于SAM型空穴传输层的发展,钙钛矿光伏的器件效率进展显著,实验室小面积器件的光电转换效率已媲美晶硅光伏。但SAM分子本征特性使其具有团聚结晶的倾向,在制备中难以克服分子间的聚集与堆叠,易引发基底上SAM分子的非均匀分布。尽管有大量的分子设计缓解了该难题,但是SAM基钙钛矿模组的放大仍然面临钙钛矿薄膜均匀性较差、接触界面缺陷多等诸多难题,制约了大面积模组的效率和稳定性。

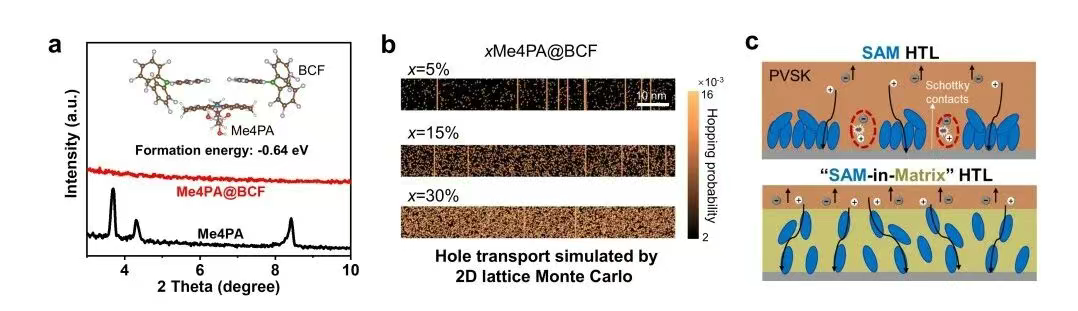

图1 “基质限域分子层”型电荷传输层结构

针对上述挑战,赵一新团队提出了一种“基质限域分子层”型空穴传输层结构的新思路,利用具有强吸电子能力与优异化学稳定性的三(五氟苯基)硼烷(BCF)分子构建主体骨架,将空穴传输分子分散于BCF基质中,形成类似于“枣糕结构”的传输层。该结构首先容易形成厚度可控的空穴传输覆盖层,密度泛函计算揭示BCF骨架分子与空穴传输分子间的强相互作用有效抑制了SAM结构中空穴传输分子的堆叠倾向与聚集行为。二维蒙特卡洛模拟指出,在该厚度可调的分子层结构中,少量空穴传输分子即可实现和理想无堆叠SAM一样的高效空穴传输。该基质限域分子层-钙钛矿层界面还兼具良好的化学稳定性与较低的界面复合损失。“基质限域分子层”型空穴传输层更体现了优异的浸润性,其致密的埋底界面保形覆盖能显著提升大面积薄膜的结晶质量与均匀性。

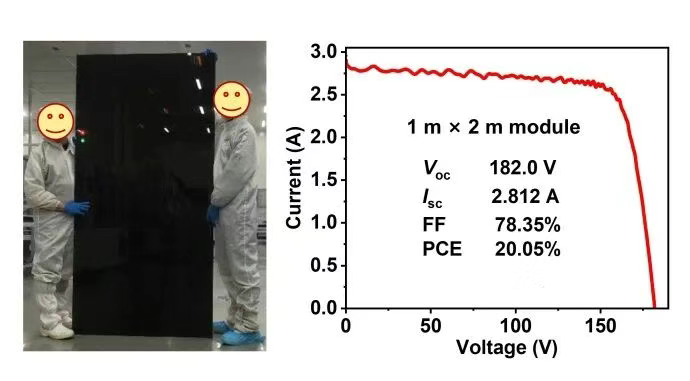

图2 大面积钙钛矿模组及性能

该“基质限域分子层”策略对之前报道的多种SAM型空穴传输分子都适用,体现了优异的技术适用性,利用已有空穴传输分子即能实现有效的传输层及界面调控,减少了对复杂分子设计与合成的依赖性。该策略成功应用于1m×2m大面积模组,成功获得了当前世界纪录的20.05%第三方认证效率。此项工作解决了制约大面积钙钛矿光伏模组发展的重大难题,为电荷传输层及界面设计提供了新思路。