每个中国孩子都听过两句话,一句是盖肚脐,另一句叫趁热吃。

吃饭趁热、多喝热水,几乎成了刻在人们骨子里的执念。如果几天没吃上热饭,就觉得浑身不得劲儿,吃多了白人饭,更是怀疑自己会不会气虚宫寒。

但爱吃热食甚至烫食的习惯,让中国人不知不觉间离一种顽疾更进一步。无论是患病人数还是死亡人数,中国都是全球食管癌第一大国,患病率也居全球前列。

这背后的原因,不仅在那一口滚烫的汤里,还藏在许多饮食与生活习惯中。

一、全球食管癌患者,一半在中国

什么是食管癌?顾名思义就是起源于食管黏膜上皮的恶性肿瘤。

我们平常很少留意食管这个部位,但这地方癌变起来是相当痛苦的。最典型的症状是吃东西时吞咽困难,严重时连水都喝不下 。

在中国,食管癌是最常见的消化道恶性肿瘤之一,发病率及死亡率分别列全部恶性肿瘤的第六位和第四位 。

特别的是,从全球来看,食管癌发病的地域特征很明显,是一个典型的“亚洲病”。

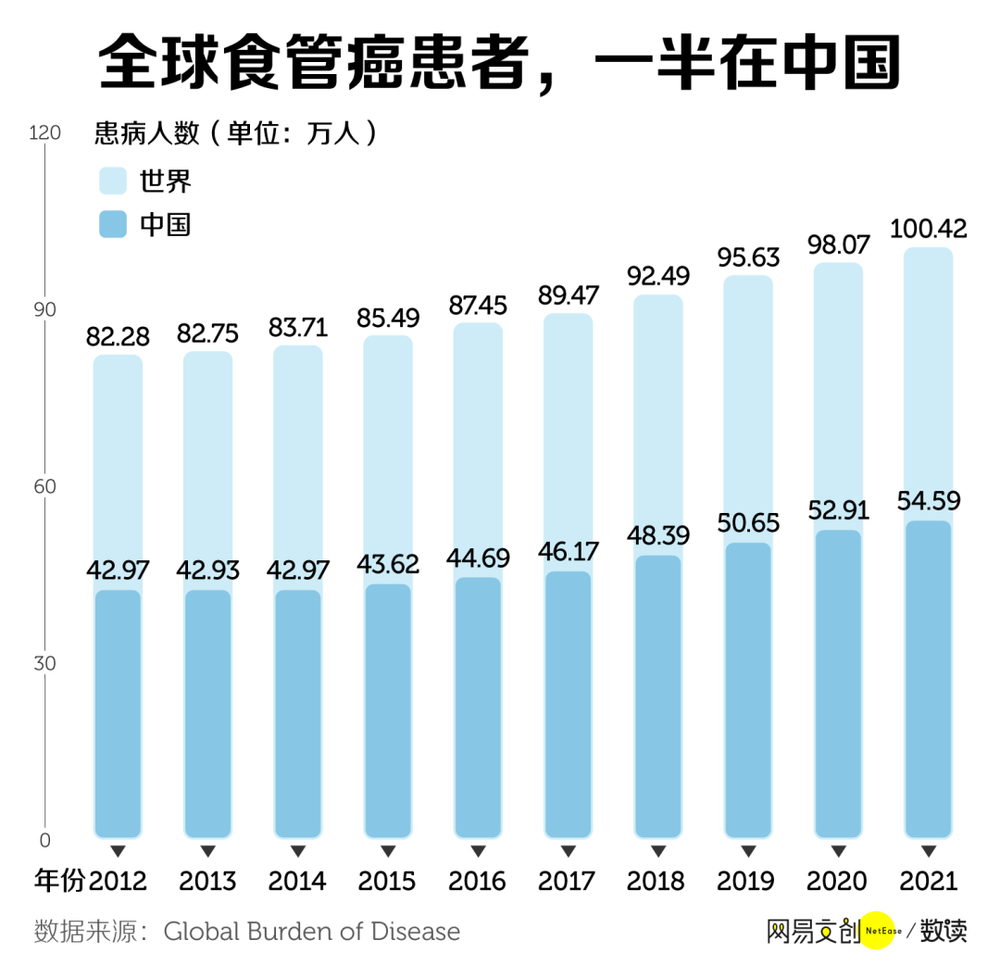

全球疾病负担的数据显示,2021 年,全世界的食管癌患病人数约有 100 万人,超 75% 在亚洲,其中,中国是全球食管癌患病人数与死亡人数最多的国家。

近年来,中国食管癌的发病率及死亡率都呈现下降趋势,可由于基数庞大,食管癌负担依然十分沉重 。

中国人口是全球的约五分之一,但根据全球疾病负担数据,中国的食管癌患者人数占到全球一半以上,其中 90% 以上都是食管鳞状细胞癌,也就是食管内像鳞片一般的上皮细胞发生癌变 。

而在北美和西欧等发达国家,得食管癌的超半数是食管腺癌,多位于食管下段,主要和有症状的胃食管反流病、巴雷特食管、肥胖密切相关 。

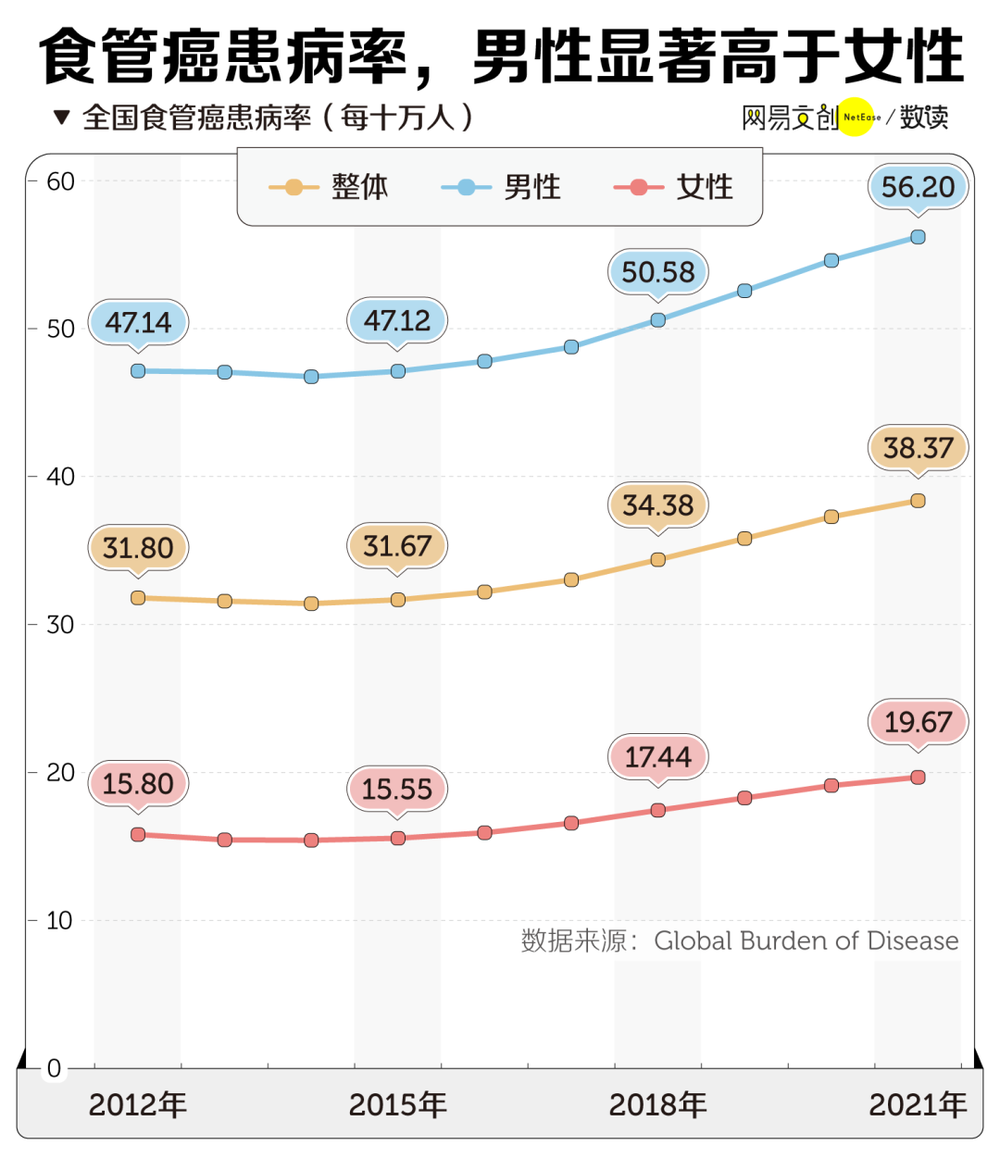

在国内,食管癌的性别与地域差异很大。

从性别来看,男性食管癌患病率要远高于女性。全球疾病负担的调查显示,2021 年,中国食管癌患病率是每十万人 38.37 例,男性是每十万人 56.20 例,接近女性患病率的三倍。

在地域上,食管癌也存在明显的城乡差异。

国家癌症中心的数据显示,中国农村地区的食管癌发病率和死亡率约为城市的两倍。近年来,城市居民的发病率和死亡率下降幅度还要显著高于农村居民,主要是因为城市居民接触的医疗资源相对更多,更可能通过筛查实现早诊断和早治疗 。

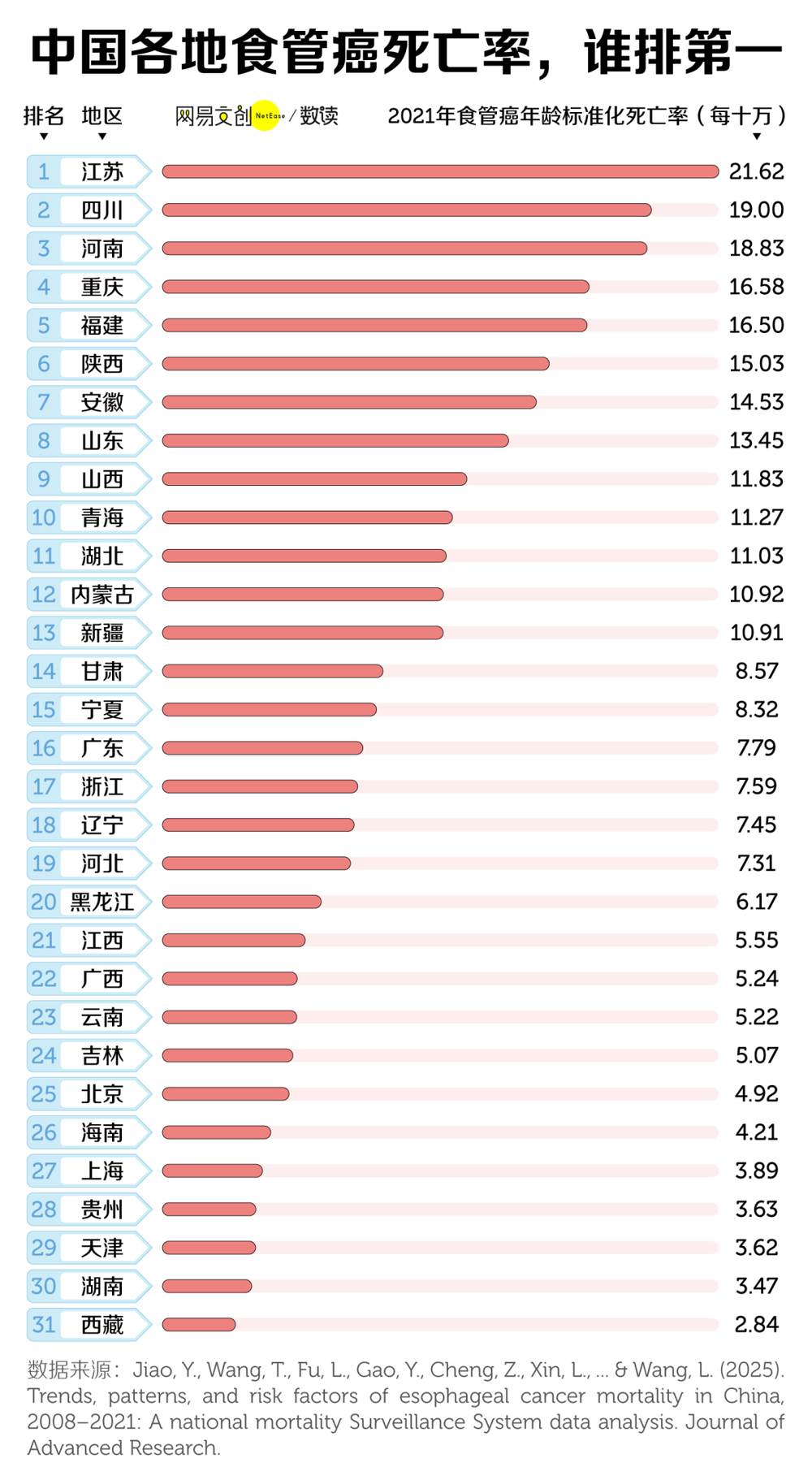

具体到各地区,食管癌高发区主要集中在太行山脉附近区域,以及安徽、江苏苏北、四川南充、四川盐亭、广东汕头、福建闽南等地区 。

在死亡率上,食管癌年龄标准化死亡率最高的省份为江苏,达每十万 21.62 例,其次是四川、河南和重庆 。

而西藏、湖南、天津的食管癌年龄标准化死亡率最低,都不到江苏的五分之一 。

二、不少食管癌,是“食”出来的

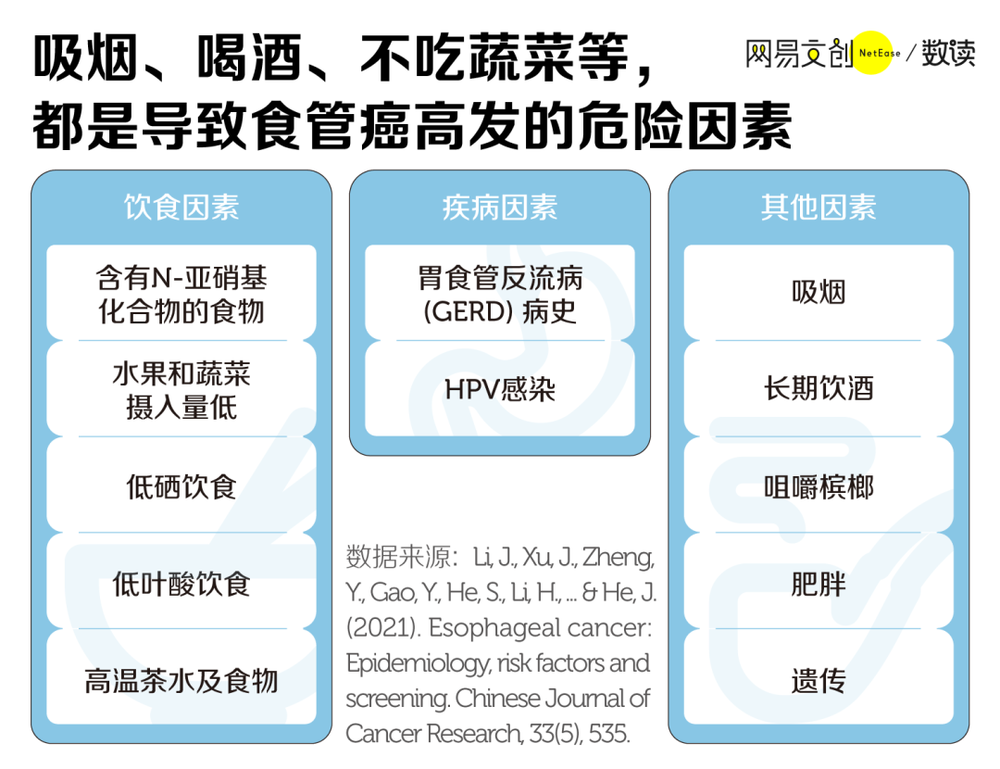

为什么特定区域和人群容易得食管癌?根据现有的研究,原因除了可能的遗传因素,还来自特定的生活习惯 。

《中国癌症研究杂志》发布的一项荟萃分析总结,吸烟、喝酒、嚼槟榔、营养摄入不足等都是可能导致食管癌高发的主要危险因素 。

这可以部分解释为什么中国男性得食管癌的概率远高于女性。发表于《血液学与肿瘤学杂志》的一则研究指出,中国男性吸烟饮酒率比女性高得多,烟酒会增加患食管鳞癌的风险 。

至于地域的分布,现有的研究证据表明,谜底就在谜面上,有些食管癌或许就是“食”出来的。

四川大学刊发的一则研究显示,食管癌可能与高温、辛辣的饮食习惯有关,这或许可以部分解释川渝地区食管癌为何高发 。长期吃高温食品或辛辣食品会让食管黏膜反复受到损伤或刺激,进而可能引发食管癌变 。

世界卫生组织已将 65°C 以上的热饮列为 2A 类致癌物 。别觉得我们不会吃 65°C 的东西,火锅里刚烫好的肉丸,温度能到近 90°C。刚煮出来的白粥没凉十分钟,也会超过这个温度 。

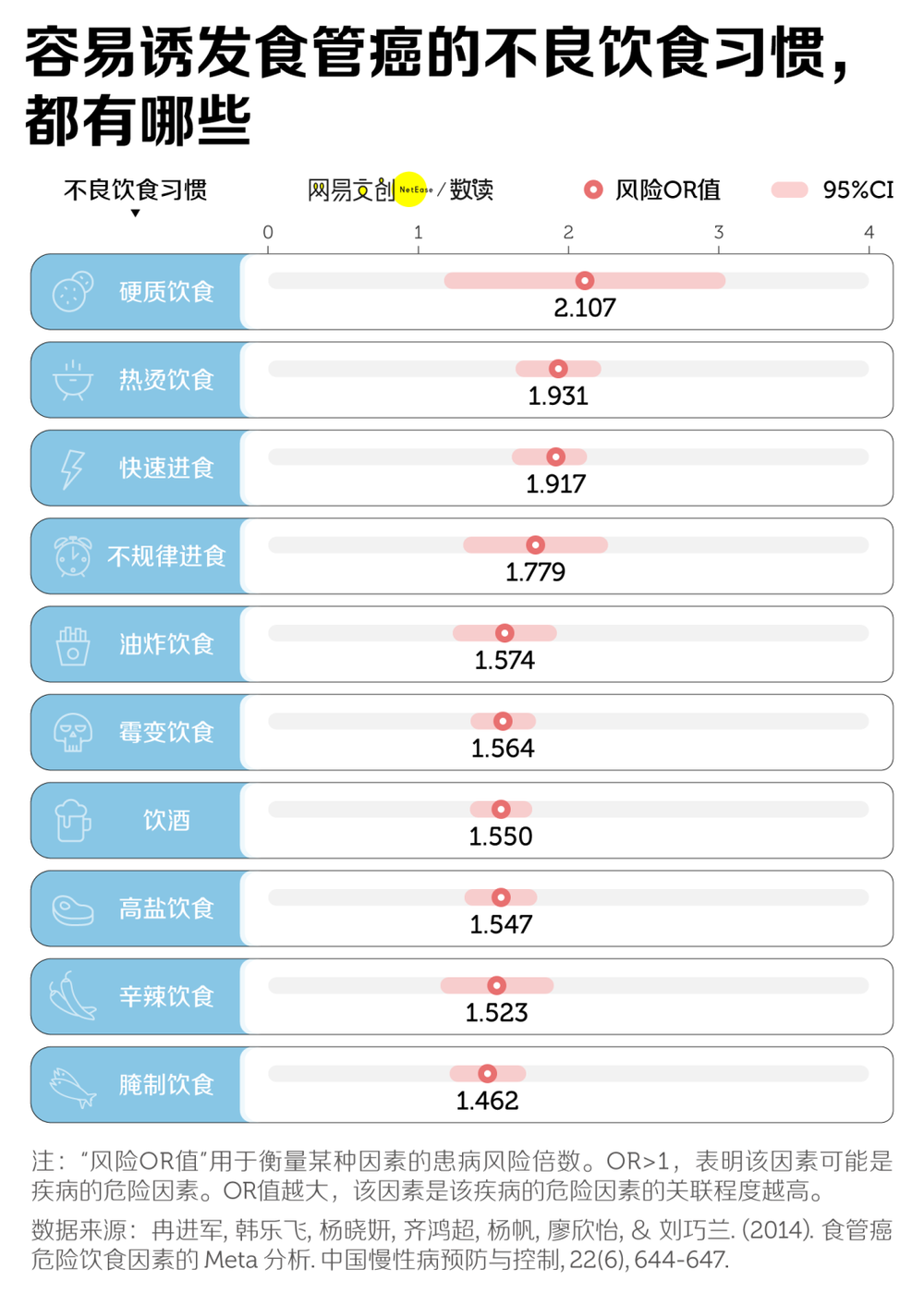

四川大学华西医学中心曾分析了十种不良饮食习惯与食管癌发病风险之间的关系,结果表明,拥有“热烫饮食”和“辛辣饮食”习惯的人群患食管癌的风险分别是其他人的 1.9 倍和 1.5 倍。

有的人喝惯了滚烫的汤,嘴巴虽然已经适应,但娇嫩的食管和胃在负重前行。

华西医学中心的研究还表明,吃太硬和吃太快也容易造成食道损伤。拥有“硬质饮食”和“快速进食”习惯的人群,患食管癌的风险分别是其他人的 2.1 倍和 1.9 倍。

但这还不足以解释太行山、潮汕、闽南等食管癌高发地区发生了什么。热水,全国人都喝,辣菜,这些地方不怎么吃。其实,这几个看着毫无关联的地区共享了另一种饮食习惯——吃腌制食品。

太行山脚下的林州市曾是全国食管癌最高发的地区之一。上世纪,这里的食管癌发病率曾达到惊人的每十万人 120 例,有些村庄几乎家家都有食管癌患者。由于缺少新鲜蔬菜,当地老百姓常用被霉菌污染的酸菜下饭。再加上农村地区经济落后、食物贫瘠,营养摄入普遍不足。

离林州千里之外的——广东潮汕、福建闽南,腌制食物同样盛行。腌鱼、腌咸菜、腌萝卜干、 鱼露......都是两地百姓餐桌上的常客。多项研究指出,腌制食品,很可能就是这些地方食管癌高发的罪魁祸首 。

因为腌制食物通常需要加大量盐分,后者可能会导致食管黏膜被动受损。并且食物腌制过程中会产生亚硝胺,并且容易霉变,滋生“黄曲霉素”等物质,这两个都是世卫认定的强致癌物 。

比如福建沿海的朋友都熟悉的鱼露,这种鲜美的调料由腌制的小鱼小虾制成,腌制过程中就很容易产生亚硝胺和黄曲霉素。

三、食管癌的凶险,高过大部分癌症

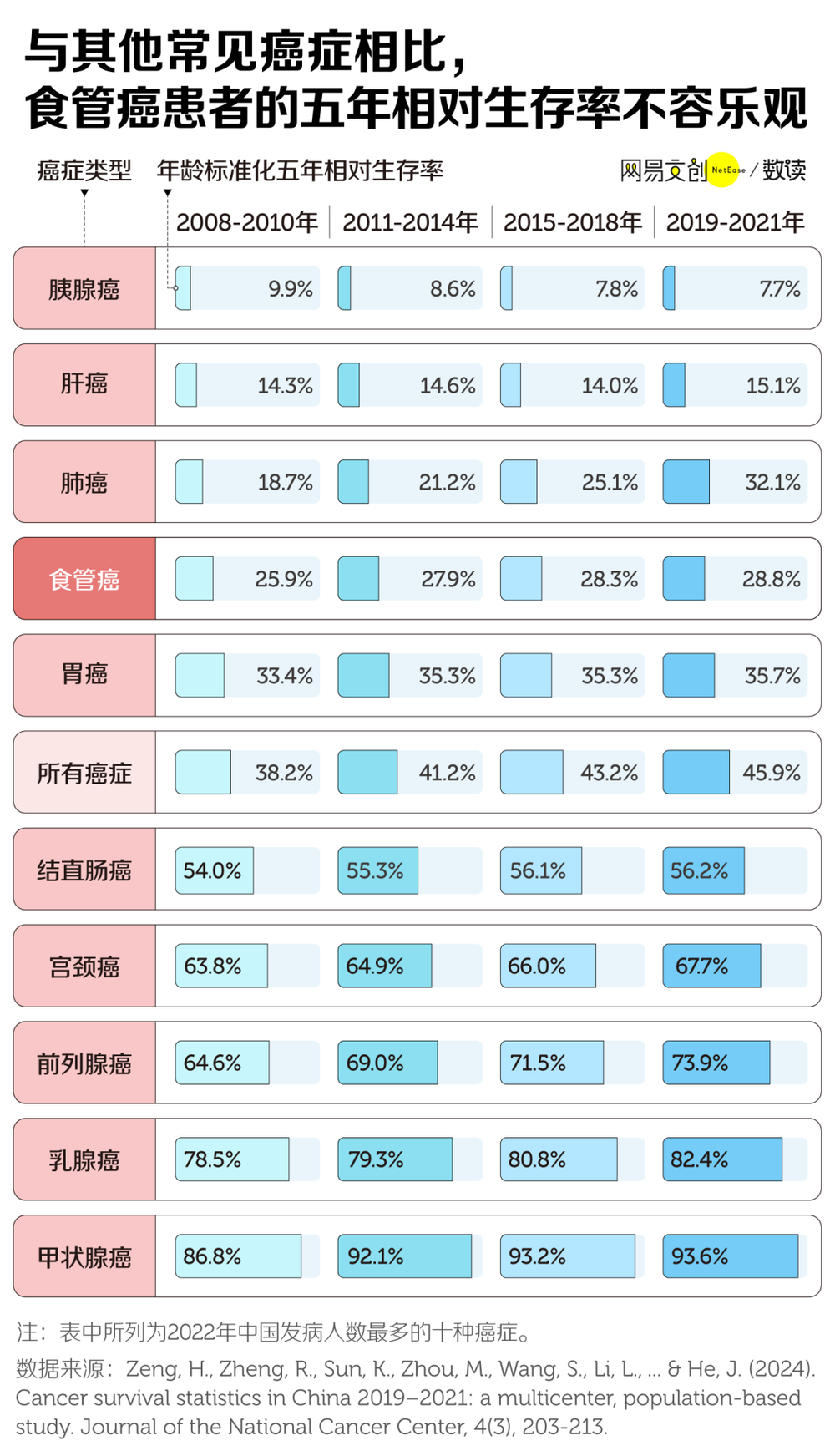

虽然都是癌症,但不同癌症的凶险程度其实差异很大。像不少年轻人也会得的甲状腺癌,发病率高,但治愈率比较高。可食管癌则是一种又相对高发,治愈率又不容乐观的癌症类型。

根据国家癌症中心 2024 年发布的统计结果,在 2019~2021 统计周期内,全国食管癌的年龄标准化五年生存率仅为 28.8%,远低过胃癌与结直肠癌,也低于所有癌症的平均水平。

在中国发病人数最多的十种癌症中,食管癌的五年生存率仅高于肝癌、肺癌和“癌症之王”胰腺癌 。

这不是因为食管癌尤其难治,而是因为难以及时发现早期病变。

早期食管癌隐匿性高,没什么特别典型的症状。许多患者直到病情发展到中晚期,出现明显的吞咽困难等不适时,才会前往医院就诊,也就错过了开展根治性手术的最佳时机。即使一些患者能通过手术切除癌变的食管部分,术后生活质量也大受影响 。

其实如果能在早期发现癌变,食管癌相对来说没那么可怕。

山东大学发表的一篇综述性文章指出,经内镜下切除治疗后,早期食管癌患者的五年生存率可达 90%,而且损伤小,预后好。

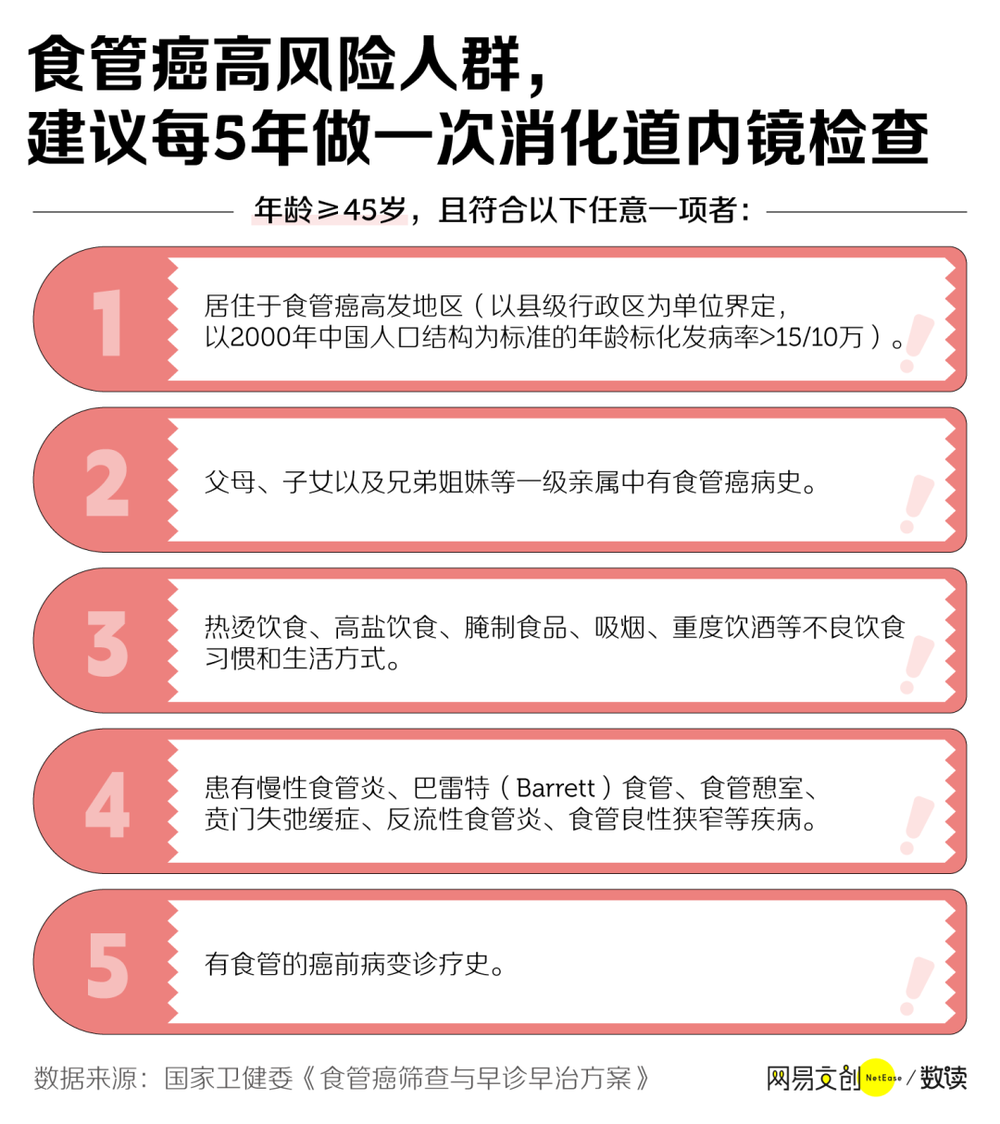

所以对于食管癌高风险人群来说,为避免最坏的结果,定期接受内镜检查,实现对肿瘤的“早发现、早治疗”尤为关键。

国家卫健委发布的《食管癌筛查与早诊早治方案》便建议,年龄大于等于 45 岁符合特定标准的高风险人群,例如居住在食管癌高发地区或一级亲属中有食管癌病史,可以每五年做一次消化道内镜检查。

至于年轻人,如果没有家族病史、食道炎等疾病的话,也不用太紧张,注意生活习惯,均衡饮食即可,尤其是少吃过烫、高盐、腌制食品。

比如以后吃刚出炉的烫饭菜时,可以放一会再小口慢咽。如果吃到烫嘴的食物就直接吐出来,免得再烫了食管和胃。

下次朋友不舒服,也别再只会说多喝热水,干脆改说多喝温水吧。