①

广发证券最近发布了对五粮液的调研报告:弱需求下普五批价持续回落,当前约820元/瓶,较年初下降100元/瓶。预计Q3公司着眼于长期高质量发展,将主动进行调整,去化渠道库存,稳定产品价格、巩固经销商信心。我们预计五粮液25Q3营收同比-30%,归母净利润同比-45%。

作者符蓉,挺优秀的白酒研究员,年纪不大,但已经是广发食品饮料的首席研究员了。她的研究非常扎实,喜欢线下走访调研,掌握很多一手数据,我在慧博上还定制了她的报告,只要有她的新研报,慧博就会推送给我。

作为坐在家里做研究的投资者,各类调研报告就是我的斥候,广发证券这份研报预测的三季度大幅下滑,是对的概率不小。

10月9日五粮液党会上,曾从钦说到:“要奋力冲刺年度目标任务”。

从中国人的语言艺术来说,这句话其实隐含了两个信息:

第一个是 “结果未达预期”:如果前三季度已经完成了年初制定的 5% 增长目标,不会提 “冲刺”;

第二个是 “差距不小”:“奋力” 两个字的分量很重,通常意味着当前进度与目标的距离,靠常规推进已无法弥补,需要额外发力。

很多人可能会对 “净利润同比 - 45%” 感到惊讶,但如果放到白酒淡旺季周期里看,就容易理解了。

白酒行业有个明确的规律:三季度是传统销售淡季。以五粮液 2024 年数据为例,其 Q3 净利润仅占全年的 18%,本身权重就低。在行业下行周期里,淡季单季度利润下滑 45%,是周期下行和淡季的叠加结果,算不上超出预期的黑天鹅。

不过,我不认同这份研报里 “五粮液与老窖易位” 的结论 。

高端白酒的竞争,从来不是短期价格波动的比拼,而是用户心智占领的较量。要支撑 “易位”这么大的结论,至少要过两个关,但目前看都不成立:

第一关是 “规模”:五粮液的出货量比老窖高出一截,而老窖自身营收还在明显下滑,两者的规模差距没有缩小,如果只看价格,习酒君品难不成也取代普五了?

第二关是 “品牌价值”:五粮液的品牌积淀、规模效应,是几十年积累的结果,不可能因为短期价格波动被撼动。老窖当前的价格稳定,更多是 “短期供需改善” 的阶段性结果,并非长期竞争力的超越。

仅凭短期价格稳住就说 “易位”,这是把阶段性现象当成了长期趋势了,这是一种误判。

但我认同 “五粮液短期会下滑” 的判断, 这其实是一个“事实”,无非是广发证券的研究员通过详细走访调研,发现了这点。

白酒经营本就有周期,短期波折是行业常态。这几年经济下行,库存周期,叠加政策周期,行业艰难,因为有经销商这道缓冲垫,导致白酒真实业绩的反馈在财报上有一定滞后性。

如果经济回暖,或许因为经销商这层缓冲,白酒的业绩能实现软着陆之后重新启动,但没能如愿,当弹簧压到极限时,便不会继续缓冲了,白酒的业绩势必会反映在报表上,前几年的缓冲积累的虚高,反过来会在报表数据造成硬冲击,这无可避免。

②

我对短期业绩不是很关心。

一是没能力。短期形势的变量太多,从需求波动到突发政策,没有任何人能持续、准确预料。既然 “算不准”,硬要花精力纠结,本质是做低效甚至无效的事;

二是没必要。复利的兑现从来不是靠季度级的业绩波动,而是靠企业长期创造价值的能力。对真正的优秀企业而言,短期业绩下滑更像 “起跳前的下蹲”,是蓄力,而非衰退,没必要因一时波动打乱长期判断。

历史是最好的镜子。

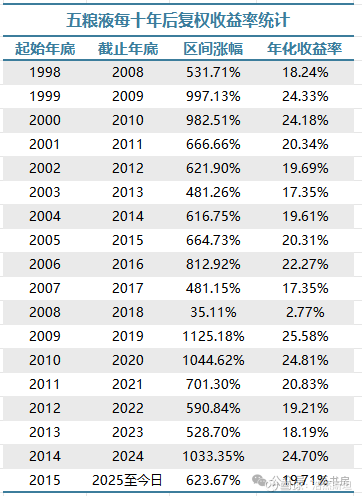

如果我们以每十年为周期,回溯投资五粮液的回报率,会发现几乎每个十年都是正收益,除了2008-2018这段之外(起点是估值的历史极高值,终点是历史极低值),其他都是年均收益率超过17%的高额回报率。

五粮液过去30年的发展,可不是一路顺风顺水就得到的,是穿越多次危机得到的。

第一次危机是1997-2003 年。

97 年亚洲金融危机,经济慢下来了,紧接着 98 年山西朔州的假酒案,对白酒行业打击很大。后来国家又出了政策,“控制总量,调整结构”,限制白酒扩大生产,2001 年还改了消费税,取消了外购酒抵扣的优惠。这么一折腾,白酒总产量从 1997 年的 708 万吨,到 2003 年直接腰斩到 331 万吨,比2024年的 414 万吨还低。那时到处都在说 “白酒要凉了”。茅台、五粮液的市盈率都跌到个位数了。但有意思的是,小酒厂死了一大批,茅台、五粮液反而趁机占了更多市场。

第二次危机是2012-2016 年。

2012 年 “八项规定” 出来,政务消费一下没了,紧接着又出了塑化剂事件,飞天茅台零售价从 2200 元掉到 800 元,茅五泸的市盈率比银行股还低,媒体都喊 “白酒已死”。但政务需求没了,商务和老百姓自己喝的需求接上了。茅台的 “国酒” 名气更响了,五粮液搞 “百城千县万店” 往下沉,泸州老窖推中端特曲。到 2016 年,行业又缓过来了,营收回到历史高点。

20 年前,市场说 “白酒要凉了”;10 年前,市场说 “白酒已死”;现在的质疑,只是换了个表述。

如今白酒行业遇到的每一个 “新问题”,几乎都能在历史里找到相似的影子,如今市场上的质疑声,比如 “年轻人不喝白酒了”“白酒是地产带起来的”“白酒是致癌物”“政务需求彻底没了”,扒开历史一看,全是老台词。

我不否认人口变迁、消费范式转移长期会带来很大变化,但一是以上说法是否成立还有很大的不确定性,二是很明显,当下这几年的市值大幅缩水,问题明显是短期危机下的过度悲观而已。

③

我们来看看上一轮周期中,五粮液是怎么走过来的。

2011-2013 年,白酒行业逐步从 “黄金十年” 的高点滑落,步入深度调整期。这一阶段,五粮液的业绩尚未立即转弱,但股价已经开始调整了:

2011 年:五粮液净利润 61.75 亿元,同比高增 40.1%,但市场似乎已预判 “黄金十年” 接近尾声,当年股价逆势下跌 5%;

2012 年:净利润攀升至 99.35 亿元,成为反腐政策冲击前的最后一轮高增长,虽然净利润同比增幅高达惊人的 61.35%,但股价下跌 14%;

2013 年:净利润首次下滑,至 79.73 亿元,同比降幅 19.75%,市场担忧调整未触底,股价大幅下跌 45%。

当业绩真正探底时,市场反而率先开始修复,股价启动反弹;即便后续业绩仅个位数增长,股价仍延续上涨趋势,直至业绩爆发期迎来加速:

2014 年:净利润继续下滑至 58.35 亿元,同比降 26.81%,但市场已意识到业绩触底,股价率先反弹,全年大涨 37%;

2015 年:净利润恢复增长至 61.76 亿元,同比增 5.84%,仅中个位数增幅,但股价仍延续涨势,全年上涨 27%;

2016 年:净利润 67.85 亿元,同比增 9.86%,仍未达两位数,股价继续上行,全年涨幅 26%;

2017 年:净利润迎来爆发式增长,达 96.74 亿元,同比增 42.58%,如被压缩已久的弹簧,此前 5 年积累的势能集中释放,股价也随之大幅飙升 132%。

发现没有,股价往往先于业绩恢复,股价不会等财报上的业绩明明白白摆出来才动。

我们来回顾一下这段周期里,不同时间买入五粮液的投资回报。

a.利润回归高点的全过程:

2011 年 1 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日,即便经历了净利润从 99.35 亿元(2012 年)到 96.74 亿元(2017 年)的 “过山车” 波动,7 年间投资五粮液的总回报仍高达 171% ,年化回报率达到 15.3%。

b.业绩底部至利润回归高点:

2014年是五粮液的业绩底部,从2014 年 12 月 31 日-2017 年 12 月 31 日,3 年间五粮液股价(后复权,接近股息再投资收益)累计上涨 465%,三年年均收益率高达 54%。

c.业绩底部前一年至利润回归高点:

我们再往前回溯,以业绩底前一年作为起点,从2013 年 12 月 31 日-2017 年 12 月 31 日,4 年间五粮液股价(后复权,接近股息再投资收益)累计上涨 225%,三年年均收益率高达 26.6%。

对于五粮液这类具备高确定性、强永续经营能力的行业龙头,股价对业绩的反应往往不同步,股价往往在业绩尚未明确好转时启动反弹,意图等“情况明朗”了再行动的,往往已经抓不住大机会了。

我一直认为,投资于优质企业,不要过分纠结短期业绩,不要试图通过短期预测占市场便宜。就像种地,要是这片土地本就肥沃,收成一贯良好,它某年遇灾、收成差点,你不应该想着把它卖了,反而应该趁没人要的时候多买下一些。买股票也是一样的,我们买的是优质企业的未来,不是短期的业绩起伏。

正如投资领域的经典比喻:如果你等到知更鸟鸣叫才意识到春天到来,那春天早已过去了。

④

预测很难,我们做投资,最容易犯的错就是纠结 “业绩底在哪”“什么时候能回到以前的利润”。比如五粮液,我没法判断它哪年触底,也说不准啥时候能重回 319 亿净利润,但我认为这一点儿也不影响通过投资它赚钱。

估值是一切投资的基础,我们首先要厘清一个概念:一家企业究竟值多少钱?

现在很多人给估值,总认为应该是“高增速高PE”、“增速低就该给低 PE”,这种估值思路推到尽,其实就是PEG的估值思路。

我对PEG估值一直持强烈的否定态度,或者说,我认为这种估值方法适用的范围很窄。有些人用PEG否定这、否定那的,属于芒格说的:拿着锤子的人,看什么都是钉子。

企业的价值是其未来自由现金流的折现值,合理市盈率的取值不止是看增速,也要企业的确定性、护城河,公司的分红和回购等等。

看几个实例你就懂了:

•长江电力过去十年净利润年化增速才 6.8%,长期 PE 却有 20.5 倍 —— 这是因为它是 “垄断性水电资产”,只要电网还用电,它就有稳定现金流,永续性极强,这是护城河给的估值溢价;

•港交所增速 4.8%,长期平均 PE 却有 36 倍 —— 它是香港唯一的证券交易所,垄断地位没对手,每年把 90% 利润分红,确定性又拉满,估值自然高;

•苹果增速 6.5%,长期平均PE 30 倍 —— 因为IOS有非常大的黏性,永续性非常高,同时苹果公司过去十年回购了 40% 股份,股东权益不断增厚;

•巴菲特拿了几十年的可口可乐,增长常年个位数,PE 却一直超 20 倍 —— 靠的是美国文化的代名词、全球无人不知的品牌优势以及稳定分红,哪怕销量饱和,估值一直高企。

估值的核心从不是 “增速多少”,而是增长、确定性、自由现金流含金量、分红回购比例等一系列因素的集合。

估值方法可以总结为以下几种:

1)DCF

2)PE、PEG

3)PB、PS、PCF

通常我们采用「绝对」与「相对」两种估值方法对公司定价,并判断当前便宜与否。

理论上 DCF 最正确, 它算的是 “企业未来所有自由现金流的折现值”,但实战里没法用,因为变量太多(比如未来增速、折现率)。所以我们更多用相对估值,但相对估值太依赖短期业绩,比如单季度 EPS 下调,PE 立马上去,很容易 “业绩 + 估值双杀”。

这时候就得回到 DCF 的底层逻辑找支点。把 DCF 简化一下,核心就一个公式:PE=1/(r-g) 。这里 “r” 是我们要求的最低年化回报,“g” 是企业长期稳定的永续增速。

在 2004 年伯克希尔股东大会上,巴菲特明确表示:“我们不会投资预期实际回报低于 10% 的股票。无论短期利率是 1% 还是 5%,这个标准都不会放松。”

当我们把贴现率r取固定值10%时(预期回报率),根据公式:

当g=0%时,合理PE=10.0;

当g=1%时,合理PE=11.1;

当g=2%时,合理PE=12.5;

当g=3%时,合理PE=14.2;

当g=4%时,合理PE=16.6;

当g=5%时,合理PE=20.0;

当g=6%时,合理PE=25.0。

按上述公式计算时,我们可以发现当一家公司进入稳定增长期后,市盈率主要跟我们假设的永续增长率g有关。

不同公司的估值不同,表面看是由其眼前增速决定,本质是由其永续增速决定的,对于长期业绩增长确定性较高的公司,哪怕短期没增长,只要长期能稳赚、能小幅增长,就该有高估值。

由于永续增长本身就是一个很苛刻的条件,绝大部分企业时做不到的,即使具有一定抗通胀能力的可口可乐等公司,其销量饱和后,长期增速也很难达到5%以上。过去 20 年(2005-2024 年),可口可乐公司的营收年均复合增长率约为3.65%,同时期净利润年均增速为3.98%,考虑分红和回购,这段时间投资者的年均回报率为7.5%。

即使陷入了低增速,因为可口可乐护城河宽广,永续性强,所以当其进入稳定期,估值依然高企,过去20年其平均PE达 23.7 倍。

很多人觉得可口可乐是好生意,但茅台、五粮液这类高端白酒,商业模式其实更强。

高端白酒核心价值并非源于物理功能,而是精神属性,情感共鸣,是品牌背后的身份认同,有明显高于可口可乐的提价权。

靠物理功能取胜的产品,比如可乐等快消饮料,拼的是成本、物流、运营效率;但靠精神属性立足的产品,比如高端白酒,拼的是品牌溢价和用户心智,这类产品长期来看更能跑赢通胀。

在我看来,高端白酒因为短期经济周期而需求下滑不可怕,有些耐心,迟早会过去,需求回来之后就是好日子,而从长期来看,中国社会对高端白酒的需求远没到顶。

退一步说,就算整个白酒行业的消费量短期下降,对高端白酒的竞争格局影响也有限:一来高端白酒的竞争格局极其稳定,行业里没人会走 “降价换量” 的绝路,没这个土壤;二来高端白酒不怕囤,哪怕行业短期销量下滑,高端白酒的需求只是 “延后”,不是 “消失”,经济回暖了,该喝的还得喝,长期需求远没到顶。需求不旺的时候存起来,放得越久还越值钱,这是可口可乐比不了的,可乐放久了会过期。

广发证券给的预期够悲观了:2026 年业绩触底,净利润 236 亿;2027 年 241 亿,我们就按这个最保守的数算。

从 2001 年国家放开白酒定价权至今,普五的出厂价从 185 元 / 瓶提升至 2024 年的 1019 元 / 瓶,23 年间累计涨幅达 451%,年化复合增长率约 7.9%。考虑高端白酒的永续增速,我认为在持续价增和量增的背景下,五粮液怎么也该有 5% 的永续增长吧?对应 PE 20 倍;再算上 “比可口可乐强的商业模式”,按 25 倍 PE 算,2026 年 236 亿净利润对应的合理市值是:236×25=5900 亿。

目前五粮液的市值约4700亿,即使按照最悲观的预期测算,现在也有26%的上涨空间,这还没算股息。

⑤

我国明确 2035 年要成为中等收入国家,人均 GDP 突破 2 万美元,这背后隐含未来十年 GDP 年均增速不低于 4.6%,这个目标不是空谈,顶层规划的执行力向来扎实。比如 “中国制造 2025”,曾有很多质疑,但到 2025 年大部分都实现了预期目标,中国人在大目标上向来说到做到。

那么十年之后,有饮酒需求的人,对茅台、五粮液等高端白酒的需求是增大了还是减少了?

很多人没意识到,高端白酒(售价超过800元的白酒)在整个行业里有多 “稀缺”。2024 年全国白酒总销量约 414 万吨,但茅台、五粮液、泸州老窖三家的高端产品(飞天、普五、国窖 1573)合计销量才 10 万吨,占比不到 3%,相当于 100 瓶白酒里,真正的高端酒还不到 3 瓶。

全国人民公认的“庆功酒”,最大公约数便是飞天茅台、五粮液普五这两款,放眼十年后,中国人一定比现在更富裕,少喝酒、喝好酒的趋势会继续,对高端白酒的需求会越来越多,这种需求的增加,要么体现在高端白酒销量上的增加,要么体现在高端白酒价格的增长,未来十年大概率的结果是:高端白酒继续量价齐升。

很多人最关心的问题:白酒行业啥时候回暖?利空啥时候才算出尽?

实话说,我不知道答案,对此有些在意,但也不是非常在意。

当初买高端白酒的逻辑,现在看也没失效:高 ROE、深到挖不动的品牌壁垒、复购率高、存货还能增值。这些特质不是经济上行时才存在的临时优势,就算经济下行,也不会凭空消失。

五粮液的品牌优势是几十年、上百年攒下来的,消费者的认可不是新品牌能替代的;产品不用频繁迭代,放得越久越值钱,现金流非常稳定。就算短期大家少买几瓶,只要人还喝白酒、还认五粮液这个牌子,长期需求就不会没了。

投资的盈利来源无非三点:企业利润增长、估值修复、股息(包括回购)。

但对高端白酒现状来说,“评价的时间跨度” 特别关键,时间越短,估值波动对潜在收益率的 “干扰” 就越大。同样是茅台、五粮液,要是假设估值回归需要 1 年、3 年、5 年或 10 年,算出来的短期收益率差距能天差地别。所以目前对白酒的投资决策,我的建议是把眼光放远一点。

就说五粮液,按照广发证券的预测,25年净利润下滑16.9%,26年会继续下滑10.7%,27年企稳,小幅上涨1.8%。

按照27年241亿净利润测算,给到25倍合理市盈率,则27年合理市值是6000亿,现在市值4666亿,总回报空间是29%,从现在算起,2年年化回报率 13%,再加上 4.5% 的股息率,总年化能到 17.5%。

就算估值回归需要更久:5 年到这个水平,年化约 12.2%;7 年的话,年化也有 10%。巴菲特说过,至少有 10% 以上的回报空间,才值得出手。而这个测算已经够保守了,这意味着五粮液未来 3-7 年,至少有 10% 的年化回报空间,完全满足 “值得持有” 的基本条件。

⑤

五粮液有很多问题,最主要的是两个。

一是出血口多,关联交易一大堆。

二是账上无效资金过多,总资产中77%是现金,其中五六百亿资金长期存在关联银行上,拿2%不到的利息,常年闲置,企业自由现金流没给股东创造应有的收益,也没转换为股东的自由现金流。

我对此也不满,但话说回来,这些问题不是现在才有的,顺风顺水时,业绩增长能盖住这些 “小毛病”,市场没太在意;现在行业遇困,业绩增速放缓,这些问题才显得更刺眼。可它们不是导致五粮液当前困境的核心原因。

五粮液现在的压力,根源不在内部管理,而在外部三个周期的共振压制:经济周期、政策导向、库存周期。这三个周期不改善,企业再怎么优化内部,短期困境也难扭转;反之,一旦这三个周期回暖,之前的关联交易、资金效率问题,会显得无足轻重。

其中最重要的是库存周期。

顺周期时,白酒产业链各环节扩张:酒厂增产铺货,经销商囤货,终端涨价、需求增加。逆周期时,终端需求和价格双降,倒逼产业链收缩:经销商低价抛货、打款消极,终端库存过剩。

过去三十年,中国但凡经济周期向上,高端酒永远是“买不到”比“卖不掉”更常见。现在的库存压力,说白了是经济周期底部的阵痛,等消费回暖,被压制的商务需求、礼品需求一释放,渠道开始囤货,局面自然会完全颠倒过来。

很多改革都是危机之下倒逼的,若能借这次困境推动关联交易优化,减少利润分流;账面闲置的大量现金,若能从低息存放转向股东回报”—— 比如提高分红比例,或者股票回购注销(而不是搞不痛不痒的大股东增持),这些都会实实在在增厚股东价值。

从这个角度看,我对五粮液的长期是偏乐观的:它的核心护城河(品牌、高端市场份额)没丢,只是短期被周期压制;若能借困境解决内部管理问题,反而能让长期竞争力更扎实。

本话题在雪球有34条讨论,点击查看。

雪球是一个投资者的社交网络,聪明的投资者都在这里。

点击下载雪球手机客户端 http://xueqiu.com/xz]]>