文 | 一菲Lens

当宗馥莉辞去娃哈哈董事长的消息尘埃落定,公众的目光,也逐渐从这场豪门恩怨的戏剧性高潮中移开,转向了一个现实问题:送别了它的传奇创始人宗庆后,又经历了继承人的短暂“维新”与骤然退场,这艘名为“娃哈哈”的商业巨轮,还能再次伟大吗?

宗馥莉的辞职风波,并非娃哈哈衰落的起点,而是其长期积累的历史遗留问题——模糊的股权、老化的品牌、僵化的渠道、失衡的激励——在创始人离世后的一次总爆发。这场被媒体聚焦的宫斗,实则是娃哈哈肌体内部系统性失灵的一次公开症候,以一种最惨烈的方式,为全中国上演了一堂价值数百亿的商业诊断课。

它揭示了一个残酷的现实:娃哈哈的“再次伟大”之路,或许早已被其内部根深蒂固的矛盾所阻塞。

将所有的责任,都归咎于某一方的野心或贪婪,都是一种过于简化的叙事。

问题的根源,在于一个更深刻的结构性冲突:宗馥莉那近乎休克疗法式的、急于将帝国带入现代化的改革抱负,撞上了一个由宗庆后时代遗留下来的、由人情、利益和历史惯性所共同构建的、盘根错节的旧世界。

这是一场破局者与守成者的对决,是一场法治与人治的对决,更是一场现代商业文明与传统家族政治的对决。

在这场对决中,我们看到了一位女企业家的巨大野心与未竟的改革之路;看到了即便各方握手言和,企业肌体上的三大沉疴也依旧难以自愈;更看到了“另起炉灶”这条看似洒脱的退路背后,隐藏着怎样的商业陷阱与情感枷锁。

让我们抛开到的判断,试图回答一个更具现实意义的问题:

当一个商业帝国被其成功的过去所绑架时,它的未来,还有多少种可能?

而宗馥莉的这场折戟的改革,又将为中国无数正面临代际传承的家族企业,提供一份怎样沉痛的启示录?

01 破局者的野心与代价

宗馥莉的辞职,是她雄心壮志的改革,撞上帝国坚硬的旧秩序后,引发了一次娃哈哈的体制,自创立后最激烈的反弹。

要理解这场风暴,我们必须先看清宗馥莉作为破局者的野心,以及她为这份急切的野心,所付出的巨大代价。

从公开报道和个人接受的采访内容来看,宗馥莉从来都不是一个甘于守成的继承人。在她眼中,父亲留下的这个庞大帝国,既是荣耀,更是包袱。

因此,从接任的那一刻起,她的一系列举措,都旨在用近乎“休克疗法”的方式,快速切割历史包袱,打造一个自己能完全掌控的、真正意义上的现代化企业。

她的野心,体现在三个清晰的战场上:

在品牌端,她力推“娃小宗”,试图打造一个股权清晰、没有历史原罪的全新品牌,作为对母品牌的补充,甚至股权转让谈不拢后,作为母品牌的未来的替代方案;

在渠道端,她启动“大经销商制”改革,意图用更高效、更可控的大商体系,取代那个盘根错节、暮气沉沉的传统联销体;

在终端,她推动采购智能冰柜,试图用数据化的智能终端,来实现对一线消费场景的精准掌控,完成向新零售的惊险一跃。这三步棋,招招都指向同一个目标:与娃哈哈的过去做一个了断。

然而,这种激进的、带有强烈个人意志的改革策略,却系统性地忽视了娃哈哈内部那张由人情、利益和历史惯性所共同织就的、坚不可摧的关系之网。她的急切,最终让她付出了惨痛的代价,并亲手点燃了三把最终烧向自己的大火。

第一把火,烧向了帝国的根基,经销商体系。强行清退中小经销商、推行“大经销商制”的举措,在庞大的传统渠道中引发了巨大的恐慌、怀疑与负面评价。这支曾是宗庆后最忠诚的地面部队,开始对“新政”产生离心离德。

第二把火,烧向了企业的命门,品牌所有权。她试图将二十多年前,发生在娃哈哈美食城与娃哈哈集团之间,模糊的商标权属出资行为,进行合规化变更,这个在现代商业治理中无比正确的举动,却在复杂的舆论环境中,产生了“侵吞国有资产”的致命指控,如同瘟疫般扩散,彻底逆转了她在大众心中的形象,并直接触发了国资股东的警惕与介入,引发了后续一系列的连锁反应。

第三把火,烧向了帝国的内部,员工与元老。职工股权回购的民事诉讼进展缓慢,叠加取消部分员工股权分红的传闻,直接激化了作为管理者高层,与职工持股会的矛盾,让她背上了“与民争利”的骂名。这一系列的激进操作,最终导致了内部信任的彻底破裂,让她陷入了孤军奋战的绝境。

事实上,宗馥莉的改革之路,或许存在更智慧、更循序渐进的协调路径。

例如,在品牌问题上,可以通过建立一个公允的、由各方共同监督的商标授权使用机制,来代替高风险的所有权转移;在复杂的关联交易问题上,可以在董事会下设立一个独立的关联交易监督委员会,以确保利润分配的公平与透明。

针对最敏感的商标与股权僵局,娃哈哈集团作为代表国资、职工持股会等全体股东的母体,或许可以与宏胜集团等关联公司,签署一份长期、透明且价格公允的商标授权许可协议。授权的费率,可以由独立的第三方评估机构出具报告来确定,确保其公平性。

同时,在娃哈哈集团的董事会之下,可以设立一个由国资代表、职工持股会代表以及独立董事共同组成的关联交易与战略委员会,专门负责审核和批准所有重大关联交易。这样做的好处是显而易见的:通过引入独立第三方的监督,可以彻底打消其他股东的疑虑,向所有人证明,宗馥莉的管理是以公司整体利益为先,而非为其体外公司谋利。这能极大地重建内部信任,为她赢得更多支持。

其次,针渠道改革,推动分阶段、试点式的渐进改革,选择一个或几个区域市场作为试点,推行新的经销商评价和准入标准,在试点中收集反馈、评估效果、优化方案,再逐步向全国推广,并通过正式的公告和线下大会,与经销商进行充分、透明的沟通,明确改革的长期目标和过渡期的扶持政策,能最大程度上减少改革的震荡,实现渠道的平稳过渡。

当然,这些方案无法一劳永逸,却能以阶段性的妥协换取宝贵的改革空间,是一种代价更小的软着陆方案。

最终,宗馥莉最终选择了更具对抗性的道路。这背后,是她作为“企二代”急于证明自己的巨大野心,是她渴望在最短时间内,凭一己之力,去解决一个沉淀了三十年的历史复杂问题。更微妙的是,在这场改革中,似乎也掺杂了因家族矛盾而产生的个人情感因素,让她在面对那些代表着过去的旧势力时,更倾向于战斗而非妥协。

正是这种混杂着雄心、急切与个人情感的激进主义,最终导致了她公众形象的迅速逆转,以及那场将整个娃哈哈都推向悬崖边缘的辞职风波。

02 商业的沉疴

宗馥莉的激进,固然是这场风暴的直接导火索。然而,一个更深刻、也更令人悲观的问题是:即便她当初选择了那些充满妥协艺术的上策,避免了这场政治爆炸,就真的能拯救娃哈哈吗?

当一场企业的危机,已经深入到产品、渠道和激励机制这三大核心肌体时,温和的政治手腕,是否还能治愈早已病入膏肓的商业沉疴?

首先,是产品创新的僵局:被功劳簿绑架的未来。娃哈哈的成功,建立在AD钙奶、营养快线等老三样超级大单品之上;

而娃哈哈的危机,也同样源于对这份功劳簿的路径依赖。长达十余年未能再造“爆品”,这在瞬息万变的快消品行业,无异于宣告了创造力的枯竭。

问题不在于缺乏研发能力,而在于整个体系都在本能地杀死创新。任何颠覆性的新品,都意味着对旧有生产线、营销预算和渠道资源的重新分配,这本身就是对内部保守势力的利益挑战。

更重要的是,推出一款新品需要巨额的市场费用,在一个股权结构复杂、决策流程因内耗而低下的企业中,当一个需要豪赌的方案被反复拉扯时,稍纵即逝的市场窗口期早已关闭。

因此,即便股东之间达成合作的共识,也仅仅解决了内耗的问题,无法自动赋予娃哈哈能够打败农夫山泉、元气森林的产品能力。

只要内部决策依然被“求稳”和“守旧”的引力所束缚,任何颠覆性的创新,都可能在无休止的内部论证中,被扼杀在摇篮里。

其次,是渠道改革的泥潭:动不了的“联销体”根基。娃哈哈帝国的基石,是宗庆后一手打造的“联销体”渠道网络。

然而,这个曾帮助帝国开疆拓土的功勋军团,如今却成了效率低下、利润微薄的历史包袱。

其核心的层层批发模式,早已无法适应今天由数据驱动的、直达终端的新零售战争。

宗馥莉的激进改革,正是试图用“大经销商制”等现代化手段,去重塑这支老化的军队,却也因此直接触及了成千上万传统经销商的既得利益,引发了强烈的抵触。

不过,与经销商沟通与理解,并不能让渠道陈旧,利润率下降这个核心矛盾自动消失,最多只是给了宗馥莉一个继续推进改革的机会。

她的处境,仍如履薄冰的走钢丝。

如果为了维稳而向旧渠道模式妥协,那么渠道现代化改革将无从谈起,娃哈哈将继续在低效的泥潭中缓慢下沉。

如果强行推进,则随时可能再次引爆渠道的集体反弹,导致销售网络的瞬间崩盘。

因此,妥协并未提供解决方案,它只是将如何平衡利益、如何设计出能让数十万“旧人”心甘情愿接受“新政”这个更艰难的挑战,重新抛回给了掌舵人。

最后,也是最根本的,是激励体制的断层:无法兼容的“新”与“旧”。娃哈哈的激励困境,是“老员工靠分红,新员工激励不足”,其本质,是“元老治理”与“人才换血”的深层矛盾。

娃哈哈的员工持股,是一个奖励过去和忠诚的历史产物,它曾让2007年的娃哈哈员工身披红绸高举标语,在与达能的争斗中坚定站在宗庆后一方,但也客观上,在当下让一大批功臣可以坐享其成——而在快消品市场这个竞争激烈的领域,任何一家想在今天赢得竞争的企业,都必须建立一套奖励未来和战功的现代激励体系,去吸引市场上最顶尖、最渴望成功的新人才。

遗憾的是,这两套体系,在利益上是根本冲突的。要想建立吸引新人的有效激励(如期权池),就必然要重新切分现有的利润蛋糕,动摇功臣们的既得利益。

即便是坐下来谈定娃哈哈商标授权能增加集团收入的增量改革,也可能因为首先巩固了旧的利益分配格局,而让新的激励改革更加寸步难行。宗馥莉第一次辞职风波,据传就源于“部分股东质疑其管理合理性”,这背后,极有可能就是既得利益群体的反击。

因此,只要这套基于历史的股权和分红结构不变,任何针对新人的激励改革,都将是一场注定会引发内部地震的攻坚战。

重新分配利益的蛋糕,比解决商标纠纷更需要无畏的决断和高超的政治手腕,这或许才是所有矛盾中,最无解的一个。

03 自立门户的豪赌

因此,这次的辞职事件,为宗馥莉的人生,也为娃哈哈的未来,打开了一个充满想象力的岔路口。

当外界仍在猜测谁将接手娃哈哈这个烫手山芋时,一个更具诱惑力的选项,早已摆在了宗馥莉的面前:彻底告别这个充满了历史包袱的旧帝国,另起炉灶,开创一个完全属于自己的新品牌。

这看似是一条摆脱束缚、轻装上阵的捷径,实则是一场九死一生的商业冒险。它清晰地映照出宗馥莉作为破局者的巨大野心,但也同时,将她置于一场最严苛、也最公平的终极考验之下。

对于深陷泥潭的宗馥莉而言,“自立门户”的诱惑是巨大的,它至少能带来三大战略优势:

首先,是彻底放下历史包袱,实现轻装上阵。在娃哈哈的体系内进行改革,如同“戴着镣铐跳舞”,她的每一个动作,都会被复杂的股权纠纷、根深蒂固的元老阻力和沉重的历史情感所掣肘。

而另立门户,则意味着她可以摆脱这一切,在一张白纸上,完全按照自己的意志,去构建一家股权清晰、团队高效、没有历史原罪的现代化公司。

其次,是真正布局未来,掌握长期的战略主动权。数字化、直面消费者(DTC)是快消品行业不可逆转的未来。宗馥莉对此显然早有洞察,但要在娃哈哈那套传统的“联销体”之上进行改造,无异于为一艘老旧的航母,更换飞机的弹射系统,其沉没成本和内部阻力是难以想象的。通过一个新品牌,从头搭建一套由数据驱动的、彻底智能化的渠道和运营体系,无疑是更高效、也更具前瞻性的选择。

最后,也是最高明的战略考量,是创造谈判筹码,让自己“进退有据”。只要宗馥莉的身份仅仅是“宗庆后的继承人”,她在与国资、元老等各方势力的博弈中,就永远处于被动。

但如果她能成功打造一个独立于娃哈哈之外的新品牌,她就拥有了一种可信的威胁——她向所有人证明了,即便没有娃哈哈,她依然可以成功。

这会极大增加她在与娃哈哈集团未来任何谈判中的筹码,无论是争取品牌授权,还是在资产重组中谋求最有利的条件,她都将从一个守图者,变为一个手握新地图的开拓者。

然而,这条看似洒脱的捷径,实则通向一片充满凶险的商业荒野。宗馥莉必须直面三个几乎无法回避的致命考验:

第一,“娃小宗”或任何其他新品牌的开发,将丧失规模效应。饮料行业,是一个赢家通吃的“规模经济”战场。娃哈哈那庞大的生产体系和渠道网络,虽是历史包袱,却也是任何新进入者都难以逾越的壁垒。

一个新品牌从零开始,意味着要独自承担漫长品牌培育期内的巨额亏损,更要在毫无防备的情况下,直面来自农夫山泉、康师傅等成熟巨头的趁势碾压。没有了娃哈哈的体量作为掩护,新品牌能否存活,都是一个巨大的未知数。

第二,是宗馥莉必须双线作战的精力陷阱。一种理想化的设想是,宗馥莉可以作为娃哈哈的大股东,在享受分红的同时,发展自己的新品牌。

但这种看似完美的状态,在现实中极易演变为精力与资源的双重透支。无论是稳定娃哈哈的局面,还是从零到一地打造一个新品牌,都需要一位创始人120%的投入。任何试图左右兼顾的尝试,最终都可能导致新旧业务双双溃败。

第三,也是最根本的,是情感资产的归零。“娃哈哈”这三个字,承载了几代中国人的国民信任和童年记忆,这是一笔任何新品牌用再多金钱都无法在短期内购买到的、最宝贵的情感资产。选择另起炉灶,就意味着宗馥莉要主动放弃这份最丰厚的遗产,赤手空拳地,去和那些全副武装的对手们,重新争夺消费者的心智。

这场豪赌,再次印证了宗馥莉不甘于守成的巨大野心。但野心,需要与对市场现实的敬畏相匹配。

这条路的尽头,通向的或许是凤凰涅槃,也可能,只是又一个“Kellyone”式的、令人扼腕的商业寓言。

结语:野心的价值,制度的边界

宗馥莉的野心,对于一位力图打破枷锁、重塑饮料帝国的女企业家而言,并非一件坏事。

它是对平庸的拒绝,是推动变革的原始动力。我们很少能在女性身上看到这种蓬勃的野心与坚定的意志,大众舆论先是热情地赞美,后又激烈地指责。

然而,野心的实现不应以企业的崩解为代价,而感性地赞美或指责,对当下的局面都会是沉重的压力。

当前,娃哈哈的各方利益相关人最需要的,不是在舆论压力下动作变形,而是在法制的框架内,回到谈判桌。

而舆论,应给予双方必要的空间,避免让双方在众目睽睽之下为了“面子”,牺牲娃哈哈需要在妥协中求生存求发展的“里子”。

最终,无论是和解共生,还是分道扬镳,娃哈哈的命运都取决于一个问题:各方能否超越个人意气,找到那个既能捍卫自身权益,又能让这艘民族品牌巨轮继续航行的最大公约数。

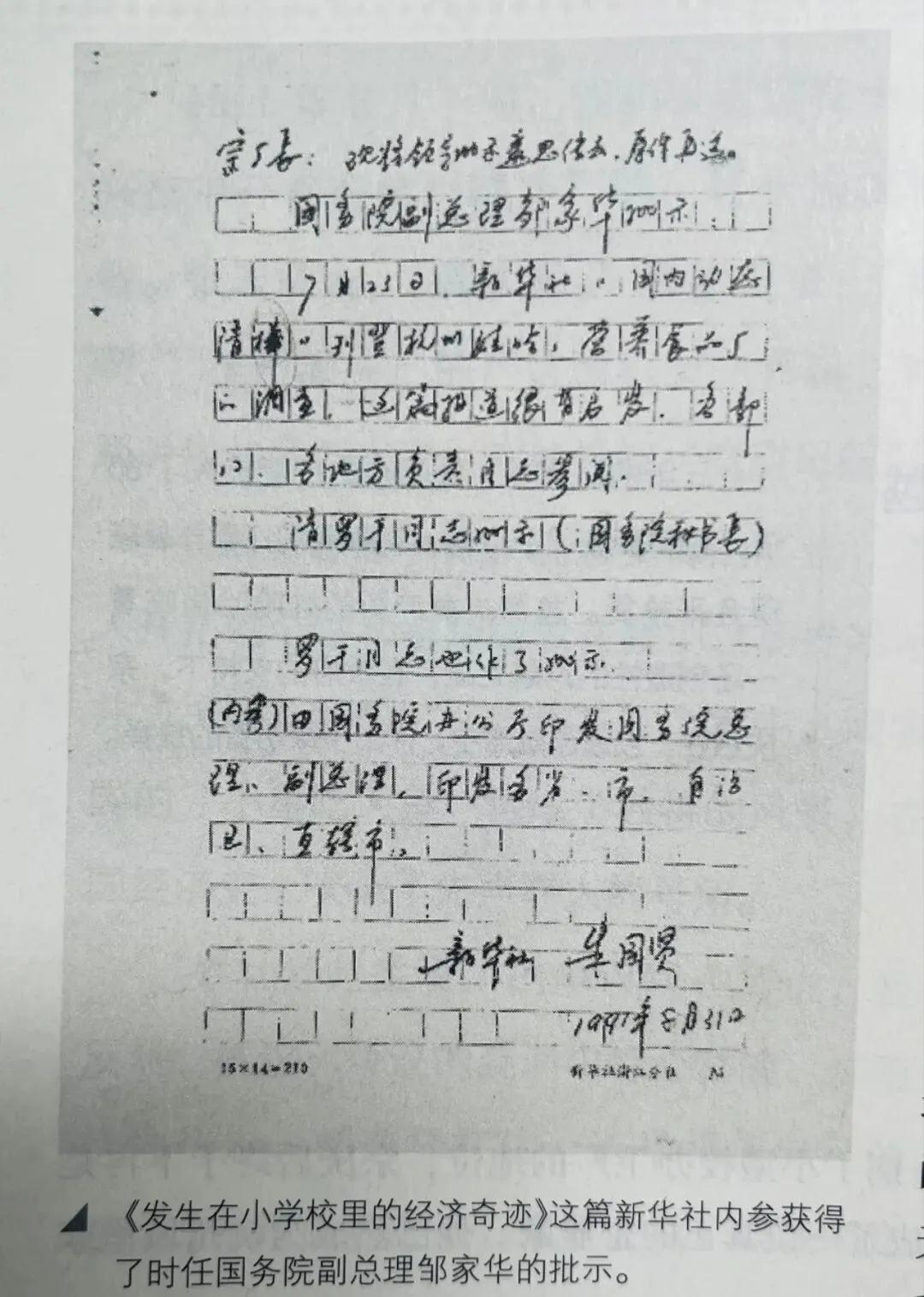

1991年,成立不过四年的娃哈哈在宗庆后的带领下,在兼并杭州罐头厂的过程中,将罐头厂4000万亏损金额扭亏为盈,创造了被各大报纸争先报道的“百日奇迹”,成为中国市场经济复苏的典型代表,标志着创新奋进的新时代到来。

图源:《宗庆后自传:万有引力原理》

而在三十四年后,娃哈哈能否再次伟大?

答案已不在过去的意气激扬的攻城略地,而在当下——各利益相关方,是否能对未来的利益、当下的规则与改革的远见,艰难地博弈,并达成一致。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App