本研究聚焦于使用大型语言模型(LLM)如ChatGPT在教育背景下撰写论文时的人脑认知负荷及认知代价。通过将参与者分为三组:LLM辅助组、搜索引擎辅助组和纯大脑组,分别进行三轮写作任务,第四轮则反向切换使用辅助工具。54名参与者接受脑电图(EEG)监测,结合自然语言处理(NLP)分析及人类教师和AI评审的评分,旨在解读不同写作辅助方式对认知投入、记忆及学习成果的影响。

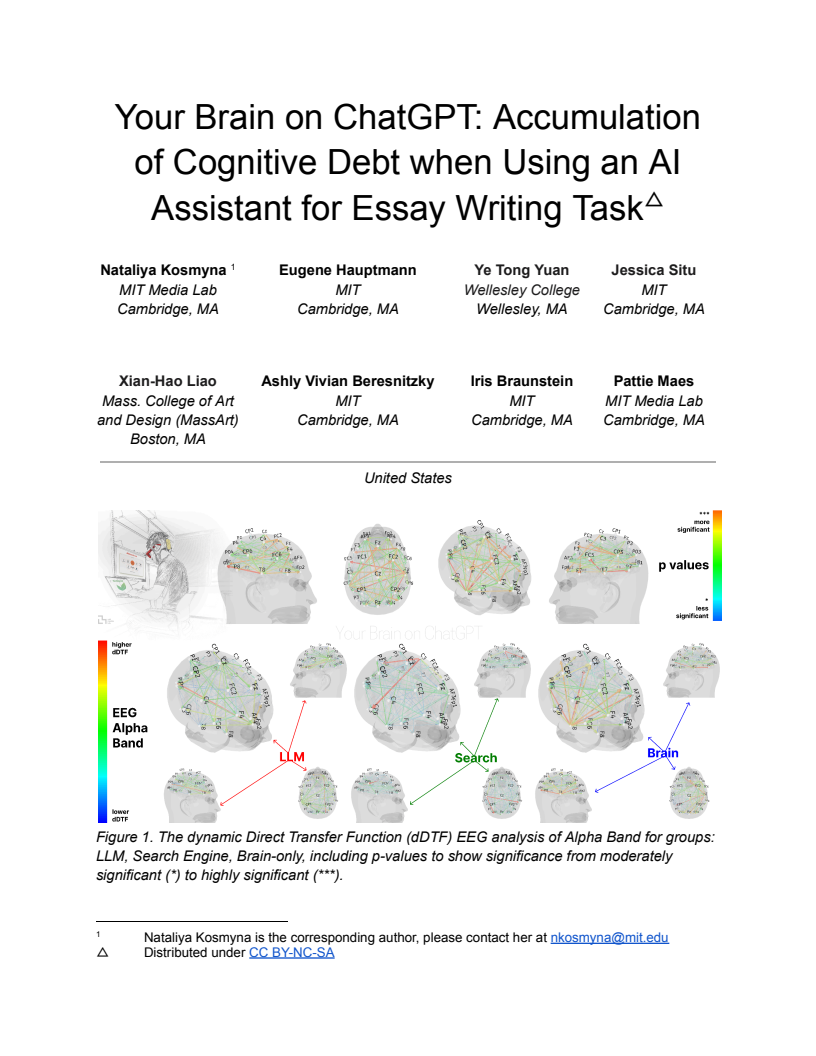

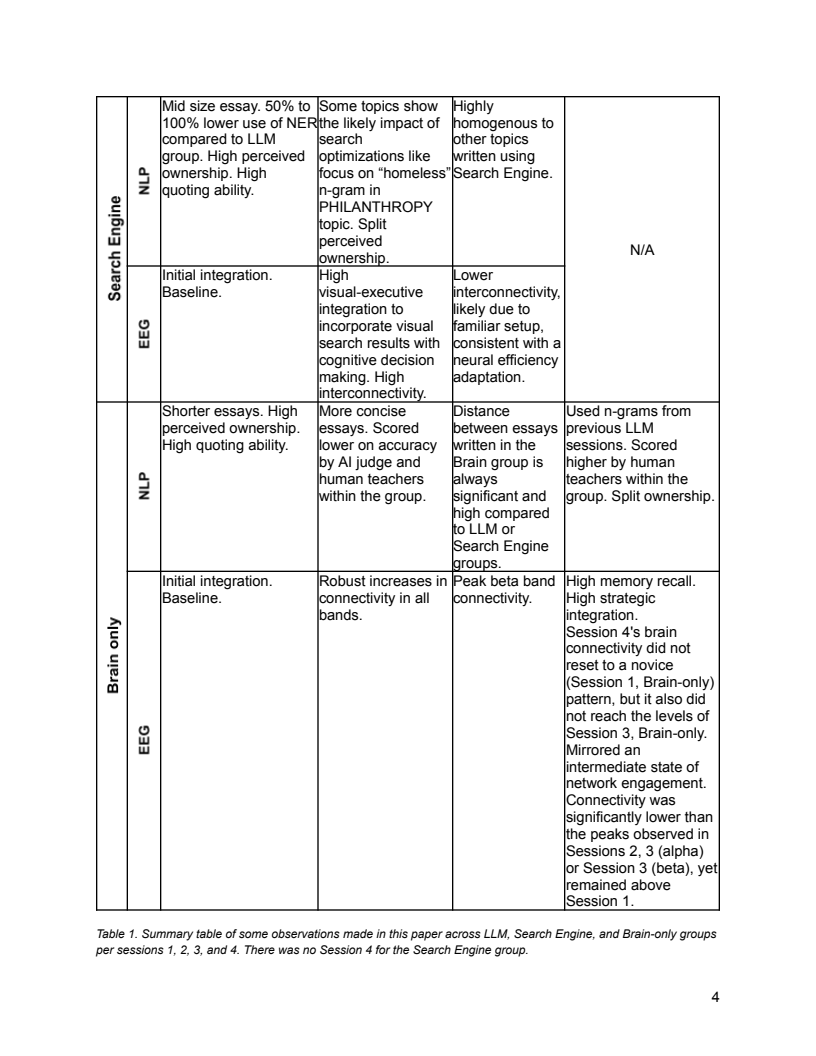

脑电数据揭示,纯大脑组展现出最强大且广泛的神经连接网络,体现出高水平的脑认知参与度。搜索引擎组表现出中等强度的神经激活,表明需要一定的主动信息整合和检索工作。相比之下,使用LLM辅助的参与者脑网络连接显著减弱,推测是由于认知工作被外部工具分担。第四轮中,曾使用LLM的参与者在无辅助条件下表现出更弱的神经协同性,认知激活主要集中于较低频段,反映行动执行和注意力维持,但高级执行功能和自我规划相关的脑区激活减少。

行为层面上,LLM组虽然获取了更高的写作效率和语言结构掌控,但伴随着创作所有权感降低和记忆回溯能力的显著减弱。与之对比,纯大脑组的参与者展现了更牢固的记忆痕迹和更高的原文引用准确率。访谈反馈同样显示,LLM组成员对于文章内容的认同度普遍较低,且依赖性较强,倾向于直接复制或轻度修改AI生成的文本。

语言分析显示,LLM参与者倾向于重复有限的主题词汇和表达结构,表现出认知深度不足和批判性思维减弱的风险。此现象被研究团队定义为“认知负债”的积累,即依赖AI工具挪用原本应由大脑完成的复杂认知任务,短期内减轻脑力负担,长期却可能侵蚀思辨能力、创意和学习自主权。

本研究强调,尽管使用LLM等AI助手能有效提升写作效率,降低外部认知负载,促进任务完成,但也带来对学习核心认知过程的潜在削弱。对教育实践而言,建议推迟引入AI辅助,优先保障学习者的自主思考和深度投入。同时,AI辅助需配合系统化的反思与批判训练,以激发学生的认知参与和内化能力。

未来趋势洞察:随着AI写作助手普及,教育界面临如何平衡技术便利与认知成长的挑战。长期依赖AI或将导致学习者认知技能退化,降低主动解决问题与创新能力。因此,制定合理的AI介入阶段和使用规范,设计促进认知活动的教学策略,成为推动智能辅助工具与认知发展的关键方向。这也是促进人机协同智能,实现教育质量提升而不至于认知萎缩的未来路径。

文档链接将分享到199IT知识星球,扫描下面二维码即可查阅!

文档链接将分享到199IT知识星球,扫描下面二维码即可查阅!