在出海市场,价格常常被当作最直观、最敏感的竞争工具。很多老板会说:

- “我们的价格比别人便宜 20%,为什么转化还是不好?”“这款产品成本高,没办法做低价,所以只能走高端路线。”“要不要搞一次折扣,把销量冲一波?”

看似价格就是几个数字的差异,但背后真正决定成交与否的,从来不是冰冷的数字,而是用户的感知。

对消费者来说,价格是一种“信号”:

- 它告诉用户,这个产品属于什么档次;它暗示用户,这个品牌是否值得信赖;它决定用户是否愿意花钱买单,甚至复购。

换句话说,价格既是卖点的放大器,也是信任的放大器。

某出海护肤品牌,初期把价格定在 9.9 美元,想用“白菜价”打开市场。但结果却是销量并不理想,用户在社交平台上吐槽:“这么便宜的护肤品,不敢用在脸上。” 后来他们重新定位,把价格调到 29 美元,并增加“无添加成分、通过欧盟检测”的背书,销量反而稳步提升。

这说明:价格本身没有对错,错的是价格和用户心智的不匹配。

对于出海品牌来说,真正需要回答的不是“该卖多少”,而是——

- 我的价格在传递什么信号?我的卖点和价格是否一致?我的价格是否能帮我积累长期信任和品牌资产?

这,才是决定价格成败的关键。

一、价格为什么难(常见误区)

很多品牌在进入出海市场时,常常把价格当作一个“拍脑袋”的决定:

- “同类产品卖 50 美元,那我卖 49 美元,用户肯定更愿意买。”“我的产品质量更好,所以至少要比他们贵 20% 才显得有档次。”

但事实是,价格策略远比想象中复杂。很多品牌之所以“定价难”,往往踩在了几个典型误区上。

1. 只看竞争对手,不看自身定位

定价最常见的做法就是“对标”,但陷阱在于:竞争对手的价格,并不一定适合你。

- 你可能有不同的成本结构;你可能有不同的受众群体;你可能想要的市场定位完全不同。

比如某些东南亚快时尚品牌,把售价压到极低来抢市场。但如果一个走“功能耐用”路线的品牌盲目跟价,不仅会失去利润空间,还会让自己的卖点显得“虚”。

价格是定位的外化表达,而不是竞争对手的影子。

2. 忽视市场文化差异

在美国,用户愿意为“环保”“健康”买单;

在日本,用户更在意“细节品质”;

在欧洲,用户对“本地供应链”“公平贸易”特别敏感。

如果品牌在定价时没有结合市场文化,结果往往是:同样的价格,有的市场觉得便宜,有的市场却觉得离谱。

案例:某出海美妆品牌,在美国定价 29 美元,用户觉得“性价比高”;但同样价格放到日本,却被认为“太便宜、可能不安全”。品牌后来通过提高包装档次+提升定价,反而赢得了更多日本用户。

这说明:价格并不是“越低越好”,而是必须和文化预期匹配。

3. 定价与卖点脱节

有些品牌在宣传时强调“极致科技”“专业性能”,但价格却定得很低。结果是,用户会怀疑真实性:“真有这么好?为啥这么便宜?”

反过来,如果你卖点主打“平价实用”,价格却过高,也会让用户觉得“不值”。

价格和卖点是一体的。只有当二者在用户心智中匹配,信任感才会建立。

4. 忽视用户的心理预算区间

用户购买时往往心里有一个“合理范围”。如果你的价格超出太多,即使产品再好,也很难成交。

例如,用户心中对运动耳机的合理价位可能是 50–100 美元,如果你直接卖 199 美元,就需要投入更多精力去教育市场、强化溢价卖点。

价格从来不是孤立的数字,而是用户对你卖点、体验和品牌定位的综合感知。

走错一步,很可能让整个市场策略付诸东流。

二、价格与卖点的捆绑关系

很多出海品牌在定价时,习惯先算一笔账:

成本(材料+人工+物流)+ 广告费 + 目标利润 = 售价。

这看似合理,但问题在于——用户并不会关心你花了多少成本,他们只会在意 “这个价格,和我看到的卖点是否匹配”。

换句话说,卖点和价格必须捆绑出现。

1. 同样的卖点,在不同价格下意味着不同联想

假设你在卖一顶户外帐篷:

- 如果你标价 49 美元,用户会下意识认为这是“入门级、临时应急用”的装备。即便你强调“防水性能优秀”,他们也会觉得这只是基础功能。如果你标价 199 美元,同样的“防水”卖点就会被理解为“专业级防护”,用户会期待你能在极端环境下依旧可靠。

这就是 价格锚定下的卖点转义效应。卖点不是孤立存在的,它永远被价格框架所塑造。

因此,品牌在提炼卖点时,必须考虑:

➡ 这个卖点,在这个价格区间,会被用户怎么理解?

2. 理性卖点与价格的适配

卖点大致分为两类:

- 理性型卖点(功能、性能、参数)

- 更容易与中低价位绑定。因为理性卖点强调“比别人多一点”“更划算”,用户自然会用价格对比来衡量价值。例子:同样都是无线耳机,如果你强调“续航 8 小时、低延迟”,用户更期待一个 50-80 美元的定价。

- 更适合中高价位产品。因为感性卖点强调“认同感”和“象征意义”,用户不会用纯价格逻辑来衡量,而是看是否值得溢价。例子:Allbirds 卖的是“环保生活方式”,Patagonia 卖的是“环保责任感”,他们都成功支撑了高于平均水平的价格带。

这就是为什么在不同价位,卖点叙事必须切换。

3. 顺序逻辑:先讲卖点,再呈现价格

另一个常见的误区是:很多独立站把价格直接放在第一屏。

结果就是,用户一眼看到价格,还没理解卖点,就已经下意识判断“贵”或“不值”。

更好的顺序是:

- 用卖点讲清楚“为什么要买”;再呈现价格,让用户觉得“这个价格合理”;最后再用社会认同(评价、认证)消除犹豫。

Patagonia 的做法很典型,它们的落地页几乎不会第一屏就告诉你“这件冲锋衣 399 美元”,而是先用环保理念、极端环境下的耐用测试去叙事。当你被打动时,看到价格,就会觉得“确实应该比普通产品贵”。

总结一句话: 卖点和价格从来不是两个独立问题,而是一种“因果链”。

卖点决定价格是否合理,价格决定卖点是否可信。

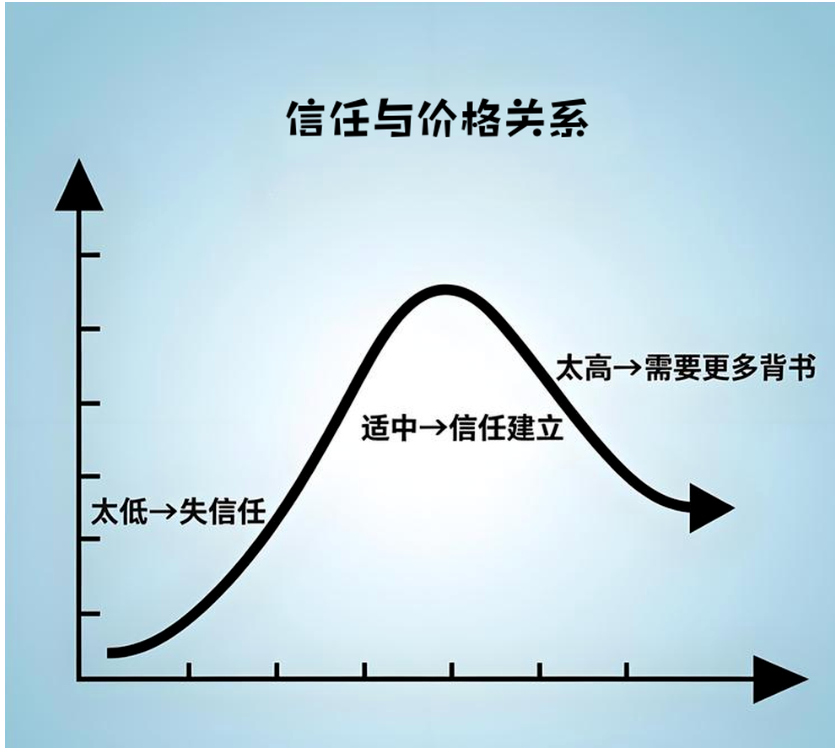

三、价格与信任的关系

如果说卖点决定了用户“要不要关注你”,那么价格决定了用户“要不要相信你”。

信任和价格之间,有着天然的联动关系。用户对价格的感知,往往是他们是否相信品牌的直观反映。

1. 价格太低,信任反而受损

很多出海品牌觉得价格越低越好,可以快速抢占市场。

但现实却是:太便宜,反而让用户心里打鼓。

- “是不是质量不好才这么便宜?”“是不是要割韭菜,买回来用不了多久就坏了?”

某电子配件品牌在北美市场定价比同类低 30%,结果销量不增反降。后来他们通过增加包装质感、提高价格到行业平均水平,并强化“质保两年”的承诺,用户转化率明显提升。

价格是“信任的最低门槛”。如果价格低到不合理,反而会伤害用户的信赖。

2. 价格太高,需要信任背书支撑

另一方面,如果价格比市场平均高出太多,用户也会怀疑:“凭什么?”

高价必须有强信任背书来支撑:

- 技术壁垒(独家专利、认证标准);品牌溢价(知名度、专业形象);用户口碑(真实体验、明星效应)。

家居品牌 Casper 在初期卖床垫,价格比传统品牌贵出一截。但他们通过透明展示生产工艺、邀请知名博主体验,并提供 100 天无理由退货,逐步建立信任,用户才愿意为溢价买单。

价格高低,本质上不是障碍,而是一个验证信任的过程。

3. 一致性:价格要和品牌承诺相匹配

用户最怕的,就是品牌在“说一套、做一套”。

- 宣传自己是高端定位,但售后体验却“掉链子”;卖点强调“平价实用”,价格却贵得离谱;打着环保旗号,结果供应链却不透明。

这种“不一致”,会让用户立刻失去信任。

某运动鞋品牌,早期打出“平价舒适”的卖点,但后来因融资压力大幅提价,却没有对应的体验升级。结果老用户觉得“被骗”,新用户也不买账,销量骤降。

一致性是信任的底线。用户愿意为品牌买单,是因为他们相信“花的钱值这个价”。

4. 动态平衡:信任如何引导价格区间

用户对价格的接受度,往往随着信任的累积而提升。

- 第一阶段:试探期用户对新品牌不了解时,只愿意尝试合理区间内的低价产品。第二阶段:验证期当用户发现产品好用,会愿意花更多钱尝试中高价位。第三阶段:忠诚期当用户对品牌建立情感连接,高价限定款或高端线也能卖得动。

DTC 行李箱品牌 Away 就是这样。初期通过 225 美元的基础款打开市场,用户建立信任后,他们推出 300+ 美元的高端系列和联名款,依然畅销。

信任,是品牌逐步攀升价格天花板的唯一路径。

四、价格呈现的心理学技巧

即使价格本身已经确定,但在页面上的呈现方式,依然会极大影响用户的购买决策。

1. 数字心理学

用户对数字的感知并不理性。

- 99 vs 100 的差距99 美元和 100 美元只差 1 美元,但前者往往让用户感觉便宜“一个档次”。这就是经典的“左位数效应”。对比锚点先展示一个更高价(划线价),再展示实际售价,用户会下意识觉得占了便宜。极端价格先行先展示一个高价产品(Premium),再展示中档产品,用户会自动觉得中档款更合理。

Airbnb 在推广高端房源时,会先展示“每晚 499 美元的独栋别墅”,然后让你再看到“199 美元的市区公寓”,后者立刻显得物超所值。

2. 套餐与组合

价格不只是单品数字,还可以通过组合创造“更值”的感觉。

- 单买不划算 → 捆绑更值某户外装备可以考虑把 帐篷 + 折叠椅 + 灯具 打包售卖,单独买 199 美元,但套餐 249 美元,让用户觉得“花一点点多,得到很多”。交叉销售结账时推荐“搭配产品”,既提升客单价,也让用户感觉品牌更专业。

3. 分层定价策略

用户面对选择时,往往会选中间选项(心理学里的“妥协效应”)。

因此,品牌可以设计:

- Basic(基础版,低价,功能有限);Pro(中档版,功能全面,最推荐);Premium(高价版,附加特殊权益)。

Spotify 就是典型案例:免费版、Premium、Family 三档,绝大多数用户会自动选择中间档,因为既不显得吝啬,又不会过度消费。

4. 视觉设计与价格呈现

价格在页面上的视觉呈现,也能影响感知:

- 字号和颜色如果想强调“优惠”,就把价格放大并用醒目色;如果想营造“高端”,就用小号、低调色,让价格显得“不重要”。位置逻辑价格紧贴卖点文案,用户更容易接受;如果价格单独悬空,会显得突兀。

5. 限时与稀缺性

价格不仅仅是数字,也能通过“时间”增加张力。

- “限时优惠 24 小时内结束”;“库存只剩 3 件”;“预售价 vs 正式价”。

这些方式能刺激行动,避免用户拖延。

价格是一种心理暗示工具。它不是简单的“写一个数字”,而是要结合用户的感知路径,让他们在心里自动觉得“值”。

五、价格,不是终点,而是运营中的长期变量

很多运营人和老板把定价看作“一次性决定”:上线之前定好价,后面就不再动了。

但在出海市场,价格不是终点,而是需要持续运营和动态调整的长期变量。

1. 不同阶段的定价逻辑

- 冷启动期:获取用户心智这个阶段,价格往往要“友好”,帮助快速积累第一批种子用户和口碑。比如品牌可以用试用价、限时优惠吸引早期尝鲜者。成长放量期:确立价值锚点当卖点被市场接受后,可以逐步提高价格,建立稳定利润区间。这个阶段的目标是形成“用户认知锚点”。成熟稳定期:维护利润和品牌形象当品牌有了足够的信任背书,可以推出高端线或限定版,以更高价格承载溢价。

Glossier(DTC 美妆品牌)在早期以“平价少女感”切入,快速打下口碑;但在品牌影响力建立后,不断推出价格更高的联名和限量版,逐步提升利润。

2. 不同渠道的价格策略

跨境电商的价格,还要考虑渠道差异:

- 亚马逊: 竞争激烈,用户比价习惯强,价格要有竞争力;独立站: 更适合讲故事和卖点,可以支撑更高溢价;线下零售: 需要考虑经销商分成,通常比线上略贵。

同一个产品,不同渠道定价不同,是正常现象。关键是要保持逻辑一致,让用户不会觉得“被欺骗”。

3. 动态调整与数据驱动

价格需要根据数据来持续优化:

- 转化率:如果点击量高但下单少,可能是价格阻力;复购率:如果用户只买一次不回头,可能是定价与体验不符;不同市场的差异:用 A/B 测试价格,找到最优区间。

某户外装备品牌在美国市场测试发现:售价从 199 降到 179 美元,转化率提升了,但利润率整体下降。后来他们改为推出“199 美元主推款 + 249 美元高端款”,转化率提升的同时也带来了额外的利润。

这说明:价格优化不是简单的降价,而是要通过结构化调整来提高整体收益。

4. 价格与品牌长期资产

价格不只是交易工具,更是品牌的长期资产。

- 一旦用户习惯了“低价”,你很难再涨价;一旦用户认同了“高价合理”,你就能长期保持溢价。

苹果就是最典型的例子:它从不打折,甚至会通过“旧款依然坚挺”的方式,强化高价锚点。这让用户形成了“贵但值”的认知,也成为了品牌护城河。

5. 行动建议

对于出海品牌来说,运营价格的关键是:

- 不要把价格当作“成本加利润”的结果,而要当作“用户认知+市场定位”的工具;不要认为价格一旦设定就一成不变,而要动态管理;不要只盯着短期转化,而要看长期的复购、口碑与品牌资产沉淀。

价格不是单纯的数字,而是用户价值感知的表达。它需要像产品一样,被持续打磨和运营。

小结:价格,是品牌战略的放大镜

价格从来不是孤立的,它既不是冷冰冰的数字,也不是单纯的促销工具。它是 品牌定位的信号,是 用户感知的锚点,更是 信任关系的放大镜。

一个出海品牌如果只把价格当作竞争的武器,迟早会被卷进恶性竞争的泥潭;而当品牌懂得把价格与 卖点、信任、价值体验 结合,价格就会成为真正的助推器,让用户愿意买单、愿意复购、愿意推荐。

归根到底,价格策略并不是让用户“被迫选择”,而是帮助他们“理性安心地选择”。当用户在价格中看到的不仅是成本,而是信任、价值和身份认同,那一刻,价格就不再是阻力,而是驱动力。

所以,别低估价格的力量。它不是数字游戏,而是品牌在全球市场站稳脚跟的关键一环。