大家好,我是郭兆凡。我是C计划的联合创始人。C计划是一个做批判性思维教育的机构。我们主要培训的是儿童,教孩子怎么更理性、更独立地思考,相信一些更靠谱的观念,然后做出更好的选择。

批判性思维听起来是比较抽象的,那我今天想展示它怎么样可以帮到我们的 生活。我们先来聊一聊评价。

一、面对评价

你有没有受到过别人的评价?尤其是一些负面的评价?有的话可以鼓鼓掌。非常地常见。

如果有人说你很胖。听到这样的评价你会是什么感受呢?你可能觉得挺伤心的。我们会有一些负面的情绪,很正常。但是之后呢?我们怎么去看待别人对我们的评价呢?

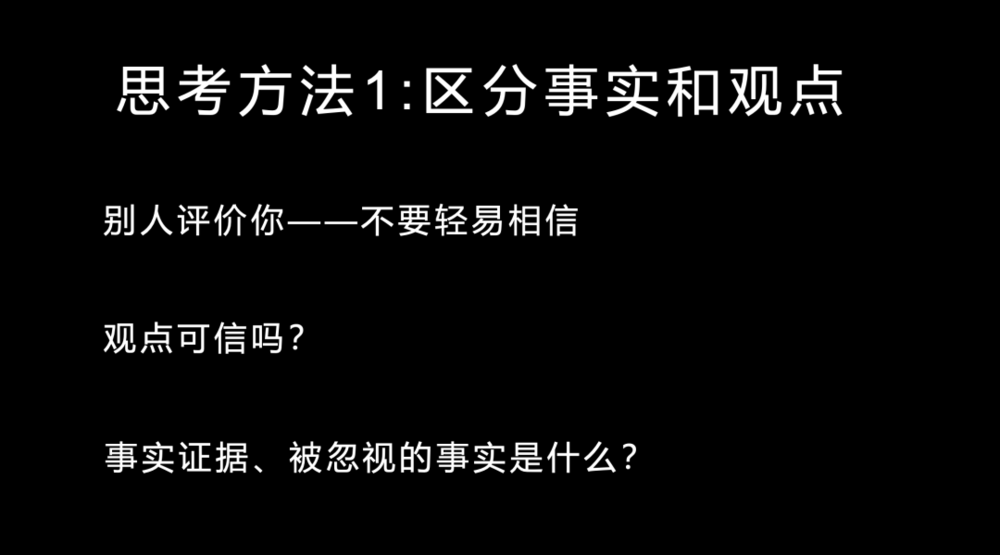

方法一:区分事实与观点

我们可以首先思考的一个问题,就是:这句话是事实,还是观点?

事实和观点的区分,是批判性思维一个非常基础的能力。什么是事实?比如说我们把这个门关上,这个屋子里我们说今天有200个人,这句话是事实。它可能是真的可能是假的,但是我们可以去数,有标准答案。但是如果说“这里有30个人很胖”,你可能就要想一想算不算我自己呢?因为胖瘦是没有标准答案的。

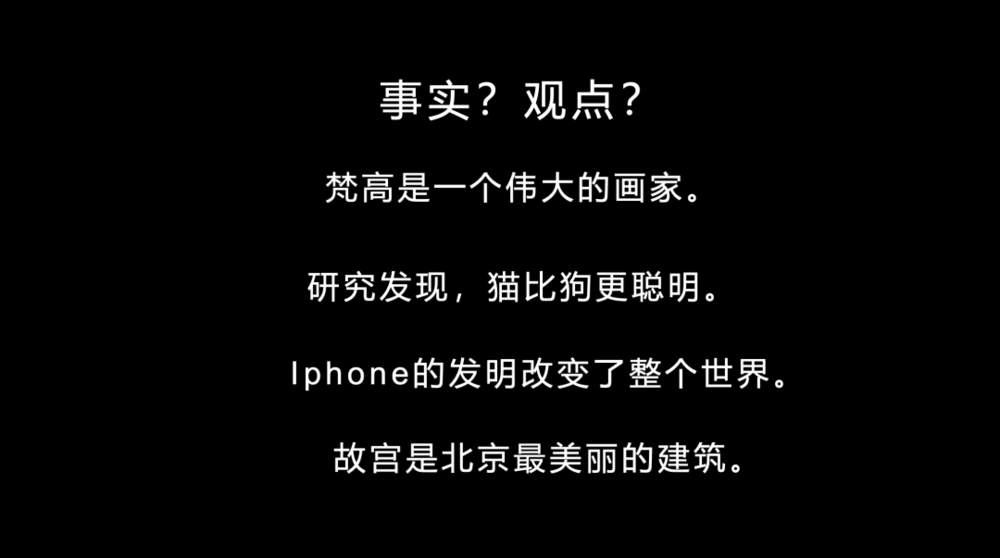

我们先来做一些小的练习,你们可以喊出来。

“梵高是一个伟大的画家”,是事实还是观点?有人说事实。因为你可能觉得梵高的画卖得非常的贵,而且有很多的博物馆都把它当成镇馆之宝。但是当我们说“伟大的”,它依然是一个观点,因为人跟人之间的想法可能会不一样。

“研究发现猫比狗更聪明”,事实还是观点?又有点……“研究发现”,虽然是研究发现,但是它依然是一个观点。如果要说是事实,你可能要说的是:最近在谁谁谁团队做了一个具体的研究,这个研究的结果是什么什么,那这个可能就是事实了。现在这个表述还是一个观点。

“iPhone的发明改变了整个世界”,这个也是观点。因为什么叫做改变?什么叫做整个世界?即使你真的觉得现在跟以前很不一样了,这个依然是观点。

“故宫是北京最美丽的建筑”,观点对吧。好像争议不是很大。

所以,面临“你很胖”这样的评价的时候,你就先想:这是事实还是观点?作为观点,你就要进一步的思考了:观点可信吗?什么样的观点更加可信呢?关键就是它背后有什么样的事实证据来支撑这个观点。

比如说关于胖瘦的问题。我不知道你们知不知道体重指数BMI?它是用体重的公斤数除以身高的平方。举个例子,一个11岁的女孩,如果她45公斤,然后150厘米,算下来她的BMI就是20。

但是对于18岁以下的未成年人来说,比较有意义的是去看你的BMI指数跟同龄人比怎么样。11岁来说,如果我们查美国的疾控中心的数据,就会发现100个人里面她比79个人的BMI要更高。这个可以说是胖吗?就没有标准答案了。有的人可能觉得胖,有的人觉得不胖。

而且如果你要是生活在像中国古代的唐朝,你就会发现你可能对于身材的压力就会更小了。所以说,在不同的社会和不同的文化之下,以及在不同的人的心中,其实人们对于胖瘦的标准是没有标准答案的。

被忽视的事实

如果你要是把“你很胖”当成一个事实来对待,你可能就会对自己非常的自卑,你可能觉得我真的很糟糕。甚至我们看到很多的学生会有对容貌的焦虑。

我们进一步再看一个观点:“胖的人更懒、更笨、贪吃、不健康、运动能力差”。这个是观点。那我们怎么看待这个观点呢?

可能支持这个观点的人会觉得说,你看那些不运动或者贪吃的人,他可能会更容易长胖,而且胖看起来是比较笨拙的,胖看起来也是更容易出健康的问题,医生也都是这么说的。

但是这个时候我们其实忽视了一些事实。我们在课堂上给学生放过一个视频,采访了一些看起来比较胖的人。这些人就会说一些他们自己的情况,比如有人说我每一天都做40分钟的运动,我最喜欢吃的就是蔬菜沙拉,等等。

当我们忽视了这样的一些事实的时候,就容易忽视:有很多人他天生就是易胖体质;而有一些看起来比较胖的人其实是很灵活的,他可能是很好的舞者或者是运动员。

再有就是,其实2013年的时候有一个影响力挺大的研究,就会发现,BMI指数在25-35之间,所谓的超重和轻微肥胖的人,他的死亡风险比可能像我这样BMI指数在25以下的人,其实是更低一点的。

所以会有很多这样的研究,其实颠覆了我们的一些想象。

我们课上有一些二三年级的学生,其实他们也会在这种批判性思维工具的这样的一种启发之下,其实会有很多朴素的这种观点。比如说:有的人天生就胖,是基因的影响;胖不一定懒,班里的大学霸也胖胖的;或者说要根据生活的习惯才可以判断。

这就是我想分享的关于思考方法的第一个:关于区分事实和观点。当别人评价你的时候,不要轻易地就相信。你可以先问:这是事实还是观点?如果是观点的话,它可信吗?关键的背后有什么样的事实证据去证明这个观点?还有什么事实是被忽视了的?

下一次,再遇到爸爸妈妈或者老师评价你的时候,你可以帮助他们去看到这些东西。

二、面对选择

第二个,我想聊的是关于选择。

我们每一个人其实都会面临很多选择。人跟人之间的很多冲突其实是跟选择有关的。比如说你可能想做这个事,但是你的爸爸妈妈想让你做其他的事情。你想要出去玩,爸妈说你应该先写作业;你想要打一会电子游戏,爸妈说你应该去户外活动。

人们面临这些选择的时候,你有没有想过你是怎么做出选择的?有多少时候可能是爸妈帮你做了选择?当你自己做选择的时候,又有多少时候你其实是跟别人做的选择差不多?你有仔细地思考过自己的选择吗?

很多人做选择的时候首先想到的是:有一个很大的好处我就去做。比如说这只狗真可爱,所以我想养狗。或者是有一个很大的坏处所以就不做,比如说我不喜欢这个语文老师所以我不想学语文。这个很常见。

你们会有这种不喜欢老师就不喜欢学这个学科的情况吗?

被唐僧赶走,你会放弃取经回花果山吗?

我想大家也读过《西游记》这本书。我用这本书举一个例子。你们有没有想过这样一个问题:如果你是孙悟空,你三次被唐僧给赶走了,其中最著名的一次是三打白骨精之后,那么你会放弃取经回花果山吗?

会放弃的人可以鼓鼓掌吗?会放弃是需要勇气的,很不容易。

这样的一个选择我们怎么思考呢?其实你第一个可以思考的就是:这个选择它到底有什么好处跟坏处?难点就在于你能不能想得更全面。

比如说你设想一下你是孙悟空。你现在在想:我要回到唐僧身边了,这个做法它的坏处是什么?它的好处是什么?

我们先想好处。比如说:你可以保护唐僧;可以不辜负师傅的恩情;也可以去赚得功名和前程。他最后成了斗战胜佛。

你能想到什么样的坏处吗?有坏处吗?你可能要放下一些尊严,有点低声下气;你也要失去一些个性;尤其是你要承受紧箍咒的痛苦,它不光是对身体造成痛苦,其实也有对人精神上的痛苦。

第二个更难的就来了。有好有坏,可能大家都一定程度上能达成共识。但三个好处、三个坏处,你会怎么选呢?

这个其实背后就是人跟人之间的价值观是会有差别的。比如说当你想要选择恩情跟前程的时候,你要继续去取经。你需要继续思考的一个问题就是:这个前程到底是什么?这个前程是你自己真的想要的,还是别人告诉你或者是强加给你的?

像我们有学员就会提出一些质疑,比如说,如果完全变成了活在别人的规训里面,其实是非常不值得的。

当你想要回到花果山,你可能想选择的是个性、尊严和自由,这个看起来也是非常非常宝贵的。那么你也需要去思考:你会不会失去了一些什么?比如说马斯洛需求理论可能给我们提供了一个框架,说人的需求可以分成五个层次,其中最高的一个层次他认为就是自我实现。当我们放弃了一些东西的时候,会不会也失去了自我实现的一些机会呢?

所以我们也有学员会说,孙悟空他原来是非常急躁和直接的性格,其实是很难相处的,他后来变得更平易近人了,所以他可能是变得更好了。但是这也是一个观点,你可以有不同的观点。

所以我们要意识到:任何的选择其实都是有取有舍的,你获得了一些东西,同时就失去了一些东西。

我们可以进一步思考的就是:在做和不做之间,有没有更好的选择?比如说有没有可能既追求了虔诚,但是又保留了一部分的个性?什么个性是特别值得被保留的?我们要怎么去保留它?如果你是孙悟空,你要不要跟唐僧有什么样的沟通?我不知道唐僧能不能沟通。

我刚才说的孙悟空选择的过程,其实仔细想一想,就是一个人社会化的过程。所以原来你可能觉得孙悟空很不错,但是你今天再想一想,如果一个人他经历了这样的一个社会化,就好像你们在学校里面,要慢慢地去遵守更多的规矩,你身上的某一些个性可能也慢慢地被磨平了。这个过程中,你能够保留一些什么?什么是最核心的,你特别希望保留的?这个也是每个人可以想一想的。

方法二:权衡利弊

我刚才分享的就是第二个思考的方法,叫做权衡利弊。当我们去面对一个选择的时候,最基本的表述方式就是“我们该不该做某一件事”。这个时候你就可以去想:

第一步,是要想做这件事情的好处跟坏处。这里的难点是能不能全面思考。

第二步,是更难的,就是你懂不懂得、理不理解自己的价值观。也就是说你愿意舍弃什么?你更想得到什么?尤其是你的价值观到底是你真的想要的,还是被这个社会塑造,或者是爸爸妈妈告诉你的?

第三步,就是能不能想到一些替代的方案,一些更好的选择。

你的补习班是谁来定的?方法三:目标和手段

我再来举一个生活中的例子:你一个星期上几个补习班?大家可以喊一个数字。有不同的数字。有的人可能没有,有的人更多。

你的补习班是谁来定的?是完全由爸爸妈妈来定的,还是你也有自己的意见会被考虑和采纳?

你会上什么样的补习班,很多时候可能常见的是:你的爸爸妈妈看到某一个学霸的孩子上了一个补习班,就觉得那个补习班不错,给你报了;或者是可能听某一个知名的博主推荐了一个补习班,就给你报了。那这是不是一个好的选择呢?

我们面临这样一个选择的时候,可以首先思考的一个问题就是:我做这件事的目标是什么?

很多时候我们容易想到一个短期的目标,比如可能是想要快速提高学习的成绩。但这个时候我们也应该想一想长期的目标是什么?以及除了成绩之外,还有没有别的很重要的目标?比如说身心健康可能是一个很重要的目标;放到一个更长的时间之内能够更全面地发展,能让你应对社会的挑战,可能也是一个很重要的目标。

补习班其实只是实现目标的一个手段,而不是目的。更重要的是我们去想:这个补习班是不是一个好的手段呢?

我们可以从这样几个方面来想:

第一个就是有效性。你上了补习班真的能实现目标吗?很多时候你会发现,学霸上了补习班成绩很好,但是他不上补习班可能成绩更好。因为学霸很多时候不是完全靠补习班来学习的,他有可能自己的学习能力也很强。所以适合别人的补习班不一定适合你。

第二个我们要考虑的是负面性。就是上了补习班这件事会不会产生什么新的问题?比如说它会不会让你的压力变得很大,睡眠的时间变得很少?会不会让你更厌倦这个学科,或者打击你的自信心,反而学得更不好了?

第三可以考虑的是可行性。有没有时间?有没有钱?

最后就是必要性。有没有更好的手段?真的有必要上吗?

当你问了这4个问题之后,你可能能对手段有一个更复杂一点的、更清晰一点的思考。但是你还要想一想有没有其他更好的做法?比如说自学,跟同伴一起学习。

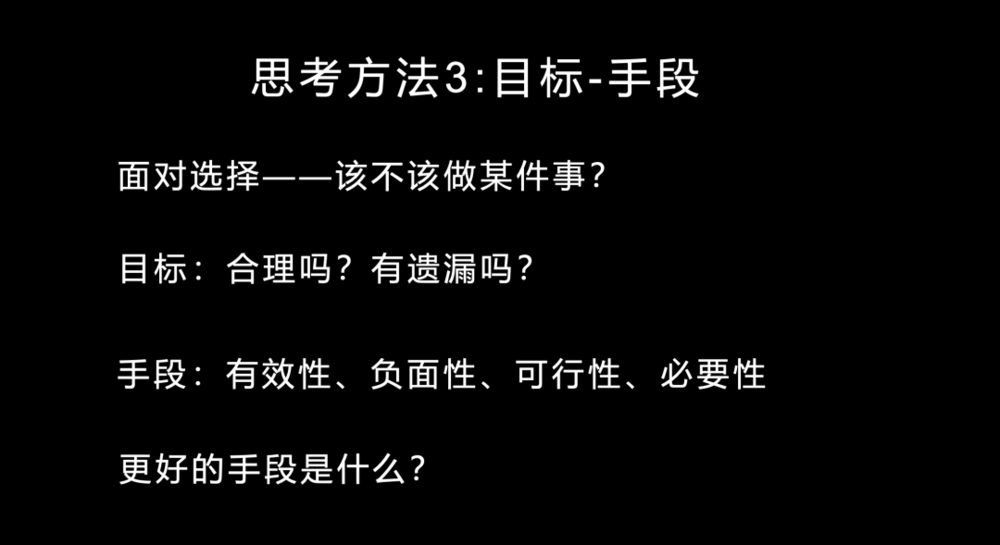

这是我想分享的第三个思考的方法,叫做目标和手段。面对一个选择的时候,你可以去想:

我的目标是什么?这个目标合理吗?有没有什么更重要的目标被我忘掉了?

手段它有效吗?有没有什么负面的产生新的问题?可行吗?必要吗?以及更好的手段是什么?

三、面对问题

下面我想聊的就是面对问题。因为我们每个人生活中肯定会有各种各样的问题。比如说你的爸妈会限制你吃糖吗?会。你老想吃更多糖但是会被限制的,可以鼓鼓掌。成年人也会遇到这个问题,我中年的最大的危机就在于控糖。

你会不会听到爸妈跟你说:你这个人自制力太差了,老是想着吃糖。

罗尔德·达尔有一本很著名的书,叫做《查理和巧克力工厂》。他讲的就是五个小孩参加一个比赛,最后赢的那个小孩就可以继承一个巧克力工厂。结果有两个小孩一开始就被淘汰了。为什么会被淘汰呢?因为他们看到了糖,看到了巧克力就走不动路,然后大吃特吃,非常地狼狈,就被淘汰了。

我从小就特别喜欢吃糖。我一直觉得我也不是很胖,我牙齿好像也还行,所以吃点糖也没有什么。后来我才更理解糖的危害。

比如说糖在进入你的身体以后,其实会到你的肝脏,它会留在肝脏里转化成脂肪。这些脂肪又会进到你的血管里,你就会发现吃糖多的人是更容易得心脏病,更容易得比如说糖尿病,情绪也容易像过山车一样高低地起伏。而且吃糖过多是会损伤大脑的。

为什么人容易沉迷于甜食呢?我这里给大家分享一个分析的方法:你可以从内部的因素和外在的因素这两个方面来分析。

方法四:内因与外因

前面你说的自控力,其实是人内在的因素。自制力低确实是一个常见的原因。因为儿童的大脑发育,尤其是前额叶,是控制人的冲动的区域,还很不完善,所以儿童的自制力确实是更低的。

再有就是吃糖其实是人的进化本能,因为人在漫长的历史里面发现吃了糖以后,就会更加地兴奋,更加地高兴。还有儿童是需要快速发育的,需要很多的能量,吃糖是一个最直接给你补充能量的方式。

有没有什么外部的原因呢?看一看这些原因是不是你熟悉的。

第一个很重要的就是家庭教育。有多少家庭会把糖,比如说冰淇淋、糖果、巧克力作为奖励的一种方式?可以鼓鼓掌吗?比如说如果你考试考得好,我就带你去吃一个冰激凌;如果你作业完成了,我就给你吃一个糖。

这样的奖励其实是把糖跟一种快乐的体验联系在一起,所以很多时候你可能就变得更想吃糖了。再有很多家庭是储备了很多零食的,或者根本就不限制孩子吃糖;也有的家长走到另外一个极端,控制得特别严,你是不是就特别想吃?

第二个我们来说商业公司。大家有没有这种经历:你去到超市里,可能还不知道一个东西里面是什么,但是看了包装了以后就觉得特别有吸引力,很想吃。所以包装已经在吸引我们了。

另外,其实每一个食物它都会有一个“极乐点”,意思就是你吃了它以后会达到一个快乐的巅峰,就会有那种吃了还想吃的体验。所以这些商业公司很多时候就请了很多的科学家,去研究一个食物的峰值是什么。最后会发现儿童的这种巅峰会比成年人要更高。所以他们会在儿童喜欢的食品里加非常多的糖。这样的一些商业也是我们需要了解的。

再有就是社会文化。比如说现在生日派对很常见,节日的时候甜食很常见,这些都会促进大家爱吃糖。

为什么我们要看到这些外在的原因呢?很重要的就是避免让你过度自责。如果你老是觉得我这个人怎么自制力这么差,你可能就会很内疚。当你情绪更低落的时候,你反而更想吃糖,然后就进入了一个恶性循环。

如果你更理解了这些产品的陷阱、这些外部的原因,你也会更加地警惕。再有就是它可以帮助你看见自身的一些需求,你会发现很多时候你可能需要的是一些帮助,需要更多地跟家长老师有一些沟通。

这是我分享的第四个思考方法。我们把原因分成内因和外因,去看造成问题的原因是什么。

你可以用来分析一些学习的问题,当你的爸妈老是说“你就是学习态度不好”的时候,你就可以意识到这个时候他盯着的就是你的内因,但是可能忽略了一些很重要的外因。看到外部的原因,不苛责个人,从原因入手去寻找我们内心真正的需求来帮助我们。这种方法可能会对你更加的有用。

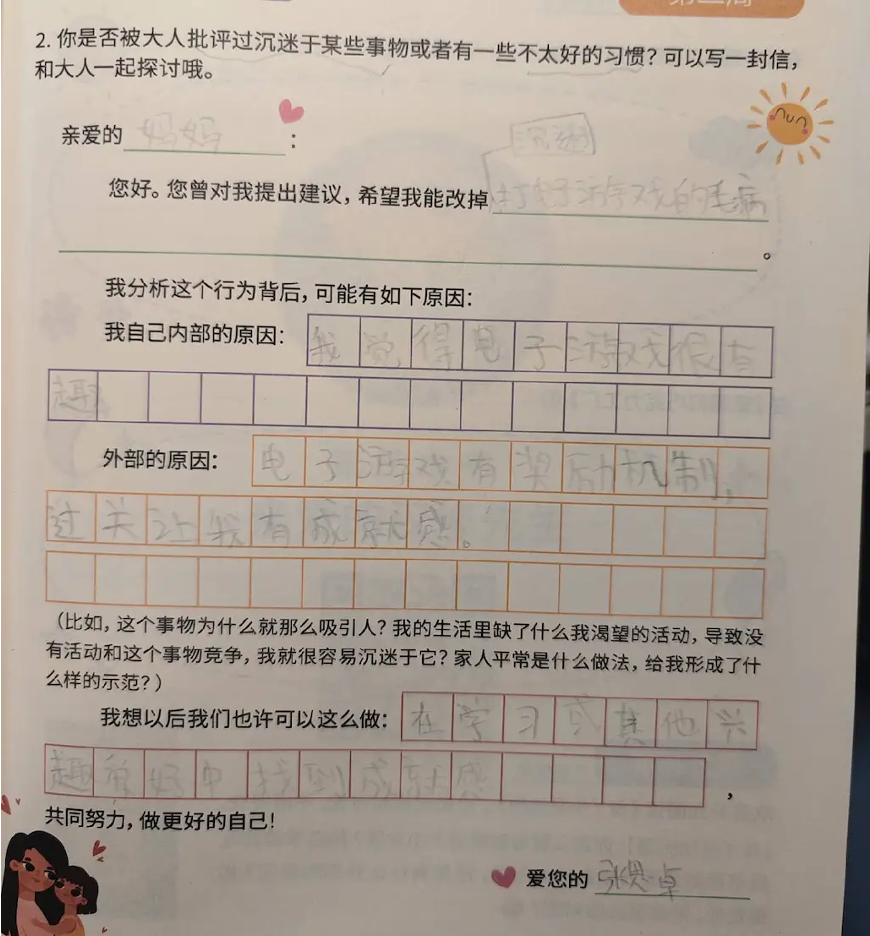

我们的学生也用来分析过我们今天特别流行的、特别受欢迎的打游戏的问题。比如说妈妈希望他改变沉迷游戏的毛病。内部的原因就是他真的觉得电子游戏是非常有趣的,给他带来了很快乐的体验;外部的原因就是电子游戏是有奖励机制的,所以会让他获得成就感。他就想到以后可以尝试着在学习和其他的爱好之中去寻找成就感。

至于怎么寻找成就感,这个时候是需要家长跟孩子一起去努力的。简单地去禁止游戏,可能不如我们真的去培养更多丰富的、能让你有更好体验的其他爱好。

最后我想聊的一个话题是关于刷短视频。

你有没有过这样的体验:刷短视频刷得停不下来?有这样体验的可以鼓鼓掌。很多时候你看到一个人躺在沙发上,几个小时刷短视频,就特别想说一句:不许再刷了,人都刷废了。

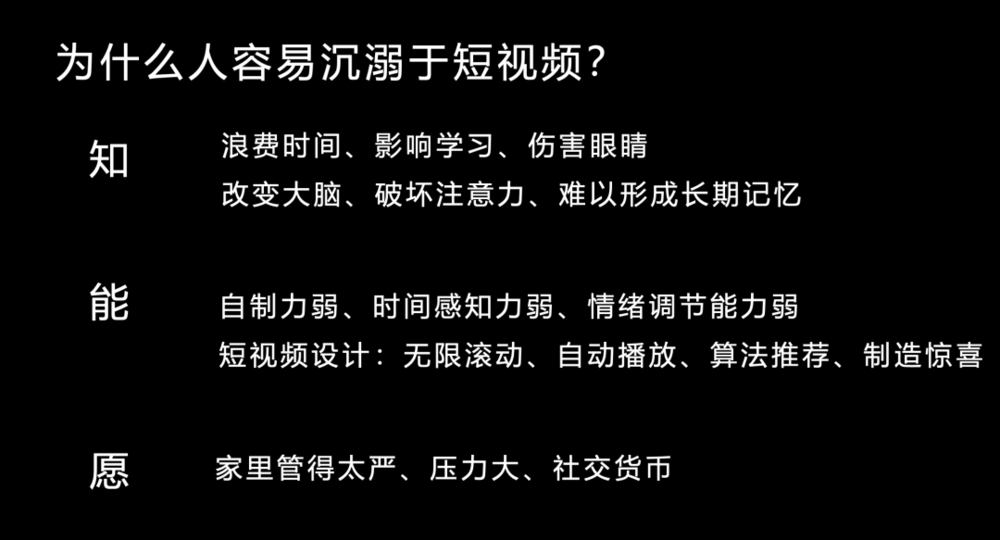

为什么人会沉迷于短视频?其实这个问题我们也可以用内因和外因的方法来分析。但是我还是想分享另外一个分析方法,可能也会对你有启发。它叫做“知、能、愿”。就是我们把事情分成三个层面:一个是认知,一个是能力,一个是愿望。

方法五:知 能 愿

比如说从认知的层面,我们总体要思考的是:刷短视频这件事到底对我产生了什么样的影响?容易想到的是刷短视频浪费了时间、影响了学习。还有就是可能会伤害你的眼睛。这个是容易想到的。

但是你不是很清楚的是什么?比如说刷短视频其实是会改变人的大脑的。

因为在刷短视频的过程中,它是一种被动的刺激,它对你的大脑有很强烈的刺激,会让你在短时间之内分泌很多的多巴胺。这个多巴胺就会让你觉得很快乐。但是短时间之内分泌大量的多巴胺是会提高快乐的阈值的。所以你会发现以前你刷一个短视频可能就挺快乐,现在你可能要刷十个短视频才能获得相似的快乐。

而这样的过程也会让你发现,当你想要去阅读、想要去学习的时候,因为这种活动它是一个慢慢分泌多巴胺的过程,它给你带来的体验,可能是在更长时间内获得更高的成就感,所以如果你刷了很多的短视频,可能就会发现你没有耐心阅读了,以及阅读这件事情好像变得非常无聊。

再有就是刷短视频是会破坏注意力的。因为你看到的是非常快的信息不断在切换,是很碎片化的信息,而且是很难形成长期记忆的,因为长期记忆跟短期记忆的机制是不一样的。所以你会发现刷了三个小时,你还能记得刷了什么吗?很难。

这是在认知层面。设想你可能在认知层面知道了,刷短视频确实有很多很多的危害,我很想停下来,但是我做不到。这就是能力层面的问题了。

对于孩子来说,我上面列的可能是孩子自制力相对比较弱,我们前面有讲过。孩子对时间感知的能力相对也是比较弱的,所以你会发现成年人有可能设个闹钟,或者过了一段时间就意识到了,但是孩子可能刷了好几个小时,就没有意识到时间很快过去了。再有儿童调节情绪的能力可能也是比较弱的。

除了这些自身的原因之外,我们要看到短视频设计的问题。短视频的特点就是它会无限滚动,自动播放,而且有算法的推荐,所以它不断地给你推送你会感兴趣的内容。再有它是会给你制造惊喜的,因为你不知道下一条刷到的是什么,这个就有点像开盲盒。你开了盲盒的过程中,惊喜的一瞬间,可能就是你当天最大的快乐了。

设想你真的能够控制你自己,还存在一个问题,就是你可能不愿意停止,你就是想要刷短视频。

人为什么会想要刷呢?有这样的一些可能性:可能是你的家里管得太严了,你就特别想要跟你的爸妈对着干;也可能你的压力非常的大,你要通过短视频来释放你的压力;也有可能短视频是一种社交的货币,你的同学都在聊一些话题的时候,如果你发现我跟你们聊一本书,可能别人就翻翻眼睛,觉得有点聊不到一块去。

所以这样一些可能的原因,如果你能够想得更加全面,很多时候能够帮助我们更好地去想解决的办法。因为我们容易面对问题的时候,直接就想我要去禁止。但是如果你能从原因入手去分析问题,你就会发现其他的方法可能比禁止要更加有用。

比如说,不知道短视频的危害,那我们可能就要去了解它。这个时候从父母的角度,不是用训斥的语气,不是用说教的方式去要求孩子理解,而是我们真的带着关心,带着想要去了解这个世界的科技对我自己的生活带来了什么样的影响,去了解它。

针对能力方面,我们可以提高情绪调节的能力,去设定闹钟这样的一些方法,还有了解短视频的一些设计的陷阱。

针对愿不愿意的问题,可能比起严格的管控,我们可以跟父母去商量一些约定,双方都达成一些共识。再有就是减少学习的压力,培养深度的爱好。最后你可以寻找更多的同伴,提高社交的能力。这样的一些解决办法都是可以去尝试的。

这是我想分享的第五个思考方法,叫“知、能、愿”。用这个方法来分析原因,从原因入手去解决问题。

结语

最后我想说说批判性思维到底是什么。

批判性思维其实是一种让我们去反思我们思考的过程,然后再去决定我到底应该相信什么、应该做什么。很多时候我们相信的东西,其实不是真经过我们自己审慎的思考、独立的思考的,而是爸妈告诉我们的、社会告诉我们的、媒体告诉我们的、我们已经完全习以为常的。

批判性思维要求我们要做到审慎、公允;要懂得质疑,也懂得反思;要重视证据,尤其是事实的证据。

很多时候人们都会对批判性思维有很多质疑,比如说会不会培养杠精?会不会显得很冷漠?会不会不合群?会不会让人变得太较真?我会听到很多这样的质疑。

但我想说的是:质疑是批判性思维可能第一重要的特点,我们叫合理质疑。但质疑是思考的起点,不是思考的终点。质疑是为了更好地相信。所以当你止步于质疑的时候,我们就要去反思我们的思考方式了。我们希望所有的质疑其实引向的是:你对批判性思维更感兴趣,你想要更多地去了解、更多地去思考。

最后我想用一句话结束今天的演讲:慎思破迷障,对话筑共识。

谢谢大家。