注:原文发表在江明院士创办的《旦苑晨钟》微信公众号。请关注支持。作者是我的博士生导师,所以我只把这篇转载于此,以加入童真文集中。

从水产学科走出的高分子教授——回忆我的导师藤田博先生

童 真

我与江明先生相识于1988年8月IUPAC在日本京都举办的Macro 88会议上,那时他就鼓励我回国工作,我回国后的工作一直得到江先生的指导和教诲。江先生退休后主办了“旦苑晨钟”公众号,我是忠实的读者。江先生多次向我约稿,自己经历平平,没有什么可写,就回忆我的日本导师吧,文章可能会有些另类。

一、自学成材的国际知名教授

我的导师是日本大阪大学藤田博教授(Hiroshi Fujita,1922年4月10日—2007年3月28日,图1)。我国高分子界对他不熟悉,因为他出身于非平衡热力学领域,早在1986年就退休不再参加学术活动了(没有经费),也没有来过中国,与我国学者的交集很少。藤田教授是1942年4月考入日本京都大学(当时的帝国大学)物理学科的,当时处于战争时期,大学学制从原来的3年缩短到2年半,最后1年要进入一个研究室(日本称为“讲座”)在教授指导下参加学习和科研。他选择了流体力学的研究室,1944年9月(日本的学年正常情况下是在3月底结束)京都大学物理学本科毕业获得理学学士学位。日本政府为储备年轻工程师和科学家设立了战时“特别研究生”,由政府提供奖学金和享有免于被征兵的特权,藤田先生被选为特别研究生得以继续从事流体力学的计算工作。因为流体力学和空气动力学的研究可能帮助日本复兴航空工业,1946年战败后的日本不被允许从事流体力学领域的研究工作。经过半年帮助父亲务农后,藤田先生到私立立命馆大学的前身兼任讲师。1948年起任京都大学农学部水产学科助手、副教授,开始了无人指导的自由探索。鱼干是日本人的传统食物,他就从鱼的干燥开始了非线性扩散的研究。1953年藤田先生以关于扩散和热传导非线性问题的论文获得京都大学理学博士学位(他坚持用Dr. Sci.而不是Ph.D.)。那时,日本的大学没有研究生院,博士学位不是通过上学获得的,而是作为对研究成果的奖励获得的,要凭发表的论文来申请。说他自学成材是因为向日本的大学申请博士学位需要一位教授来介绍,水产学科没有人能够理解他的成果。现在称这类博士为“论文博士”。二战后日本的大学才建立研究生院(日语称“大学院”),学生在教授的指导下学习和研究一定的年数,撰写论文申请硕士或博士学位,称为“课程博士”。从1954年起,藤田先生多次赴荷兰、美国游学、任教,开展了超速离心分析的基础研究。发挥了他在求解扩散方程方面的特长,解决了扩散系数和沉降系数具有的浓度依赖性时对溶质沉降边界区域形状的定量影响,先后出版了两本超速离心分析领域的经典著作:“Mathematical Theory of Sedimentation Analysis” Academic Press 1962和“Foundations of Ultracentrifugal Analysis”Wiley-Interscience 1975。(H. Fujita, “The initial step in my science career”, Comprehensive Biochemistry, 2000, 41, 275),还建立了Fujita–Doolittle equation。

1961年日本从美国Wisconsin大学引进藤田博士到大阪大学,担任高分子学科高分子溶液理论讲座的教授。日本的大学是讲座制,每个讲座都有特定的学科方向,一般编制是1位教授、1位副教授、2位助手。讲座是一个坑一个萝卜,不会出现一个高分子学科有两位教授在同一个研究方向的情况。现在大阪大学、京都大学都将2~3个讲座合并称为“大讲座”,增加了副教授的编制数而减少了助手的编制数。教授退休后该讲座的学科方向可能被终止,那样副教授、助手都要另寻出路。为了向国外介绍日本的高分子研究,藤田教授力推将日本的《高分子学报》改为英语的Polymer Journal,在同龄人中他的英语最好,亲任主编直到他退休。每年他要审稿约80篇文稿,那时没有电脑、网络,全靠打字机、邮寄信件,每天午饭后都会从一楼收发室拿回不少稿件。第一要务是polish英语,要让native speaker能读明白,倒是没有今日“影响因子”的烦恼。他还担任过J.Polym. Sci.和Adv. Polym. Sci.的编辑。那时日本关西地区的国立大学是3月底满63岁就要退休(现在改为65岁了),藤田教授1986年4月从大阪大学退休。

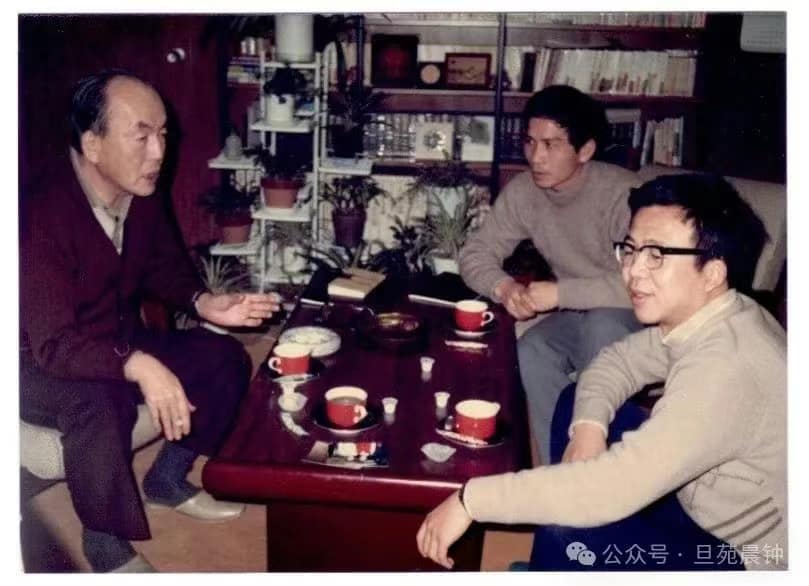

退休以后他的愿望是发表以家庭地址为通讯地址的研究论文,1988年和1993年在Macromolecules上发表了两篇论文(Macromolecules 1988, 21,179; Macromolecules 1993, 26, 643,图2),2000年还在J. Phys. Chem.发表了电解质在水中扩散的论文(J. Phys. Chem. A 2000, 104, 10053);1990年出版了专著“Polymer Solutions”(Elsevier),还有专著中的章节“Notes on the Derivation of Sedimentation Equilibrium Equations”(Modern Analytical Ultracentrifugation,Birkhäuser,1994)。我最后一次见到藤田教授是2002年12月14日在他家中(图3),80多岁的他因为身体弱了不愿意见人,我是硬闯过去的,见到了导师和师母。他为了筹措轮椅上二楼的坡道的改造费用,把老房子卖了一半,尽管显得拥挤但还是有办公室的感觉。他的学习热情不减,还会上网搜索、下载、即时对话等。

二、严格又体贴的导师

我是77级大学生,是十年动乱后恢复高考的第一届,在小平同志关怀下1978年3月就入学了(是我国唯一的一届冬季高考、春季入学的大学生)。我1982年1月本科毕业于华南工学院(现华南理工大学,一直是教育部的重点院校,位于广州)化学纤维专业。在报考研究生的表上选了“出国🗹”这项,1981年12月接到教育部通知派我去日本留学。还有同学被派去美国、西德等,不知道教育部是根据什么来分配国家的。那时我连一个日语假名都不认识,正因为大家都没有在国外学习生活所需的外语基础,要先被派往各地的外语学院培训外语。教育部在长春东北师范学院校内办了中国赴日本留学生预备学校(还有一个在大连),前面的3级赴日留学生都是去日本读本科的,要学习日语一年。我们是首届政府派遣赴日研究生,学习日语约6个月,前3个月由日本东京外语大学派老师来教基础日语,后3个月由东京工业大学派教授来教专业日语。最后通过中日双方组织的考试,派往日本留学。那时国门刚刚打开,对80年代日本的大学基本没什么了解,也没有什么资料,大家连方便面都没有见过。那时的本科毕业生参加的科研项目很少,对本学科研究方向的了解更是皮毛,要我们自己选留学的学校和导师是不可能的,教育部给我们指定了留学的大学和导师。我是幸运的,大阪大学可以授予博士学位的(有些同学去的大学无权授予博士学位,所以获得硕士学位后要转学才能拿到博士学位)又位于大城市;也是不幸的,工学学士进入了理学部。

1982年10月6日我第一次坐飞机就是出国飞往大阪,10月7日就去大阪大学理学部见导师,谈的第一件事当然是研究生院(大学院)的入学。藤田教授当场给我个下马威,说中国经过文革,你们又没读过什么书,要先跟本科生上一年半的课,然后通过考试方能入学。这一下就把我敲懵了:因为我们是政府派遣的,在北京集训时就被明确告知国家只给那么多钱,留级、延期等就只能回国(当时真有政府派遣的留学生没能入学的)。我把这个理由跟藤田教授说,他就改成只要能够通过考试,明年4月(日本是4月份入学)也可以入学。考试其实是化学综合,包括无机、有机、物化、高分子等内容,各出一两题。教授们还表示友好,说为了避免我日语困难而用英语出题,这真是令我啼笑皆非的优遇。他们哪知道,当年因为来不及印刷出版教科书(买《数学手册》都要排队),我们77级用的教科书很多是油印的;英语是从Long live Chairman Mao学起的,但英语的专业题是从未见过。说来如有神助,10月底的考试,“考的全会、蒙的全对”,我就这样通过了入学考试,正式进入研究室(图4、图5)。

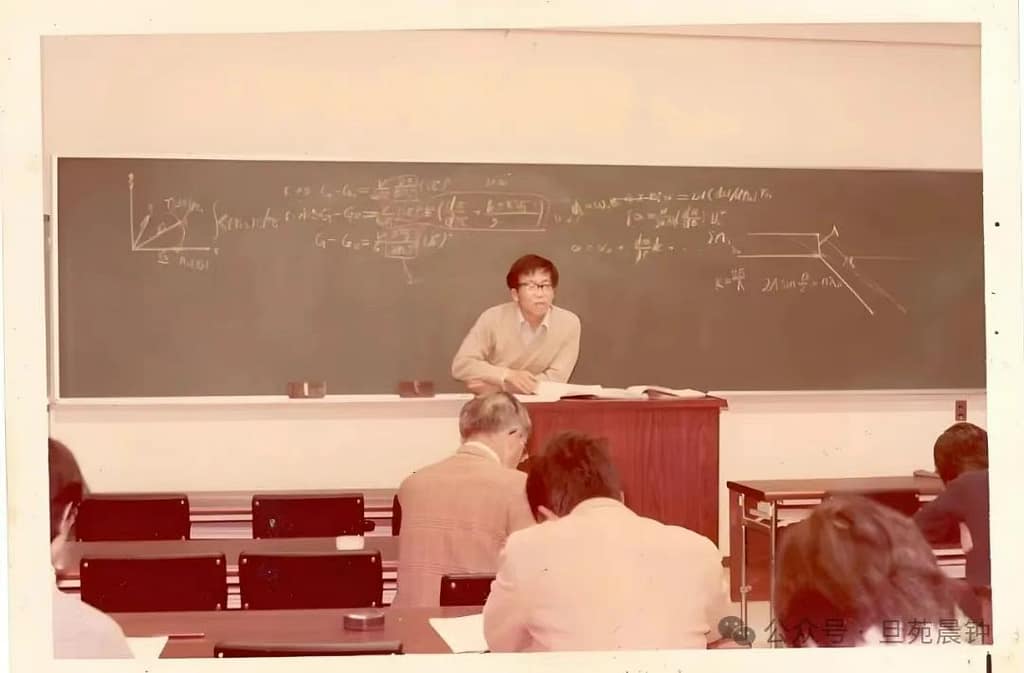

入学后,研究室的学习是读H. Yamakawa的“Modern Theory of Polymer Solutions”一书,首先遇到的最大困难是我们本科根本没有学过统计力学,根本读不懂,藤田教授就让我去学久保亮五编的《热学×统计力学》;于是数学基础也不够了,他又推荐我读一套译自英语的《数学—为了物理与化学》的日文书。非常遗憾,至今我也没有能够完全读懂一本。藤田教授有流体力学的基础,又成名于扩散、沉降等非平衡热力学,推崇的是“论文博士”,对我们总是说“学习是自己的事情”(图6)。

藤田教授其实从事的是理论研究,他是选自己认为有意义的实验结果去构筑理论,搭建理论与实验的桥链,从而更深入理解自然现象。他们那一代学者是有“data for tomorrow”的理想的,数据的准确可靠就非常重要。理论会有错误,但可靠的实验数据可以一直留存下去。为了得到可靠的数据,对藤田研究室的高分子溶液光散射、粘度测定来说,最大的干扰来自灰尘。他在美国Wisconsin大学时的同事Ferry教授告诉过他“肮脏实验室出来的数据不可信”,他一直当作座右铭。研究室每日一小扫(每天有学生值班),每周一中扫(全体参加),每月一大扫(要翻箱倒柜)。藤田教授只要没有教授会等事务,中扫、大扫他一定会参加。对试样和溶剂的提纯,对器皿的清洁要求更是近乎于苛刻。用作溶剂的苯、甲苯、环己烷等,都要经钠丝回流除水后,用约1.2米高的精馏柱来分离;连用来冲洗玻璃器皿的丙酮、做沉淀剂的甲醇,也要经过蒸馏纯化(图7);称重量要戴手套避免手上的油迹带来误差,各个温度计、秒表(测流下时间用)要经常校对一致;甚至要自己配置热电偶、控制器等,所以仪器的控制部分都拆到了外面(图8)。受此影响,我刚回国时也去调研过广州化学试剂厂等处,人家就是化学纯、分析纯、光谱纯,纯不纯不知去问谁,只能作罢。看到现在发表的论文中试剂used as received,不知这种自信来自何处?

藤田教授对学生严格也非常宽容体贴(打扫卫生除外),不是大家所想象的日本人那样“一生悬命”。他家住在京都市的北面,每天要巴士转阪急轻轨到理学部,路上要1个半小时以上。上午10点多到,晚上6点走,周末节假日从不来研究室。对助手、研究生是带进门而不push,也不要求学生加班熬夜,这可能与他的“睡觉诺贝尔奖论”有关。他对因非平衡热力学获1968年诺贝尔奖的Onsager非常推崇,认为没有idea时不如去看看漫画(日本的小人书);即使是做梦得到的新idea,由此获得的诺贝尔奖也是一样的诺奖,重复“搬砖”不是真正的研究。每天下午3点左右的咖啡时间是学术交流的开心时刻,藤田教授和其他老师、同学会在研究室的谈话室聚集,一边喝咖啡一边介绍、评价有趣的学术进展,scaling law、spinodal decomposition等我就是在咖啡时间学到的,日积月累也提高了我对科学的欣赏能力。

藤田教授还是一位热心的教育者,上课要自己编教材,为本科生出版了《初等化学热力学》、《高分子化学》等教科书。他上课是一课一考,每次上课都要做一题小测验,后来由他原来的助手荣永义之(后来任京都大学副教授、奈良女子大学教授)汇编成习题集(图9)。

我们这届政府派遣留日研究生共148人,其中约三分之一的人根据我国与日本政府的协议由日本文部省发文部省奖学金,每人每月约18万日元,每年还有旅行费。我属于由我国政府资助的另三分之二,那时我国外汇非常紧张,我们每人每月5万9千日元实属不易,至今心存感激。藤田教授担心我可能的经济困难,通过他夫人认识的民间团体每个月给我3万日元的奖学金。金额虽然不高,但解决了我的大难题,在大阪大学学习的五年半我不用出去打工。

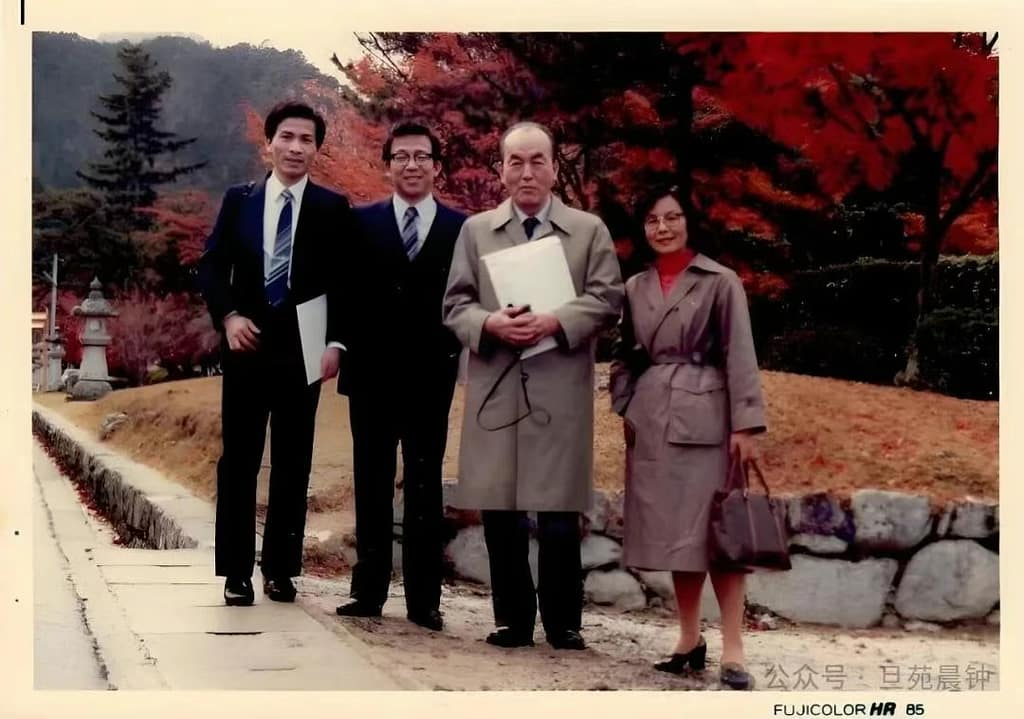

为了让我们外国人能更好地了解日本,他让毕业生捐了(毕业生离开研究室时有集体捐赠的传统)一台彩电放在谈话室,我因此看到84年洛杉矶奥运会上许海峰获得了金牌,至今记忆犹新。他还是棒球迷,带我去甲子园看过日本高中棒球选拔赛。他根据自己在荷兰留学时的体会,为了避免我们过年时会homesick(想家),新年请我们到他家里做客(图10)。85年张俐娜老师[1]作为JSPS研究员来研究室时,带我们去京都观赏红叶(图11)。

[1] 张俐娜(1940-2020),高分子物理化学家,中国科学院院士,武汉大学教授。

三、我的研究课题——高分子溶液热力学

藤田教授给我的课题是高分子溶液热力学,是他希望开辟的新的研究领域,目标是建立能够预测相图的吉布斯自由能函数。那时,基于格子模型的Flory-Huggins高分子溶液的自由能函数已经建立30余年了,但是实验结果表明该函数无法正确描述相图。60~70年代有各种修正工作,由于拘泥于传统物理化学范式而不成功。藤田教授的设想是通过独立的实验分别建立高分子溶液的自由能函数和相图,利用相图验证自由能函数的正确性,包括稀溶液、浓溶液等内容。第一步是用光散射测定单分散聚苯乙烯(PS)的环己烷溶液在θ温度以下的第二维里系数,发现其与分子量无关,也没有理论能够说明这个现象(Polym. J. 1983, 15, 835; Polym. J. 1984, 16, 641)。平日藤田教授就视数据可靠性如生命,当出现极大或极小的数据时都要求从两侧逼近,验证极值是否存在。现在出现了这样的未知现象一定要认真核查,除了检讨了实验的各个步骤,还让我将所用的窄分布PS标样的分子量又全测了一遍,对分子量1万的还做了极化率各向异性的校正;又用了两种不同分子量PS的混合试样来重复实验结果。经过这个工作,我的光散射实验能力得到了信任,后来我为东曹公司的聚苯乙烯标准试样测定分子量,该司为我免费提供研究所需的PS试样。

1985年4月我进入博士阶段,1986年3月藤田教授退休,我没有转导师,继续进行浓溶液的热力学研究,具体是两种高分子和溶剂组成的三组分溶液相平衡,跟他的助手荣永义之博士(他的兴趣在动力学,从搭建动态光散射仪到流变实验)合作。具体研究内容不在此赘述,写两件令我没齿难忘的事:一是测定聚异丁烯+苯溶液的化学位与浓度的关系,因为该溶液无法用我已经熟练的光散射测定,只能用渗透压测定相互作用参数与浓度的关系,结果与Flory等人1957年发表的结果完全重合。藤田教授再次教育我,“大咖的数据就是靠得住”,他自己也常常以数据被大咖的名著引用而自豪;对自己的理论反而没有那么自豪,所以除了早期的Fujita-Doolittle equation以外,再不同意用自己名字来命名了。如今很多刊物的实验数据都进入supporting information了,真的不重要了吗?二是我博士学位论文答辩时(图12)藤田教授已退休两年,论文审查由藤田教授的后任寺本明夫教授负责(日本称为“主查”),我发表的论文上没有他的名字,但是在论文审查、答辩上寺本教授给予的指导和帮助最大。可能是因为研究室没有论文相互挂名的风气,藤田教授退休时还对已发表的206篇论文进行了分类,区分了哪些是自己为主,哪些自己是次要作用。我完成博士论文答辩当天,藤田教授专程来到研究室为我祝贺(图13),大阪大学为当年毕业的外国留学生举办了送别酒会(图14)。

四、趣闻轶事两则

藤田教授被引进到大阪大学就是教授,没有经历过今时日本的助手、副教授阶段的历练(水产学科时代是独立工作的),表达直来直去,在学会上会直接指出报告中的科学问题,在日本社会也属另类,自从大阪大学退休后就没有“再就业”(大阪大学教授退休后很多会在私立大学再干几年)。藤田教授几乎没有社交能力,好在日本国立大学研究室的日常经费是按教授人头拨款的(称“校费”),不需要去报项目争经费。这两则轶事第一个是他自己写进了回忆录(藤田博,“回想”,藤田博先生退官记念事业会,1986)的,第二个是我们一起经历的。

改坐厕:现在有很多网文介绍日本公厕如何先进、卫生,50~60年代日本的公共厕所都是蹲厕,大学也不例外。藤田教授觉得美国人不会用蹲厕,会影响学术交流,于是在教授会上提出改坐厕。那时他是理学部最年轻的教授(~40岁),被嘲笑“教授会上不讨论大事,就是改厕所?”他多次提议,后来事务局的人(日本大学学部是教授会决策,事务局执行)烦了,在预算许可的前提下在理学部距他的教授室最近的3楼西侧走廊的厕所里改装了一个坐便器,其他的厕所直到我毕业时仍是蹲厕。我国绝大多数大学的教学楼、实验楼还没有坐便器,这是不是一个现实问题?

不要奖章:藤田教授快退休时,一天他接到日本政府文部省的电话,要颁给他一个什么奖章(名称我记不清了),要求去东京领奖。他不愿意去,就请文部省寄过来,文部省说不能寄;他就说那请大阪大学的人带回来,文部省说这个奖章必须由本人亲自来领,于是他说“那我就不要了!”他觉得最高的评价是来自学术界的信赖,是多少年后人们在进行研究时还引用他的数据,说这个数据靠得住。Fitts的“Nonequilibrium Thermodynamics (1962)”、Ferry的“Viscoelastic Properties of Polymers (1980)”等专著中引用了他的工作,令他引以为傲。他经常跟我说:论文是文责自负的,审稿人不可能重新做一遍实验,数据就跟小贩卖的香烟一样(他是烟民),靠不住就不再买了,论文被引用的基础就是对作者团队的信赖。大咖信得过,与大咖的private communication应该可以作为参考文献啊。