很多人在成年之前都曾对自己许下过同样的诺言:不要成为一个无聊的大人。

但很多人在如此许诺时也忽略了同一件事:彼时你以少年角度定义的无不无聊,终会被新的少年重新定义,它压根不是长大之后的你能说了算的。

我还一直坚信每个曾如此信誓旦旦的成年人,都会在日后遇上一个不得不承认自己变得相对无聊的时刻——科技在飞驰,观念在狂奔,你总会发现自己就是没有更年轻的人会玩了。

属于我的认输时刻就发生在最近。

这段时间,我一直在研究一个我前所未闻的新玩法——“养小画师”。

以我成年人的视角来看,这是一种集价值投资、雇佣关系一元论、盲盒经济等理论于一体的复杂投资方式,又因其没有严格的合同契约及法律约束,还会涉及到很多人情义理、心理与道德博弈。

而与这些复杂性形成反差的是,其参与者大多都是未成年人。

反观本人成年以前,跟同龄人发生的唯一金钱关系,只有被我妹用5块钱打发去帮她洗碗。

10后眼中,我的童年

这让我对现今青少年的金钱观、价值观产生了浓厚的兴趣。总之,以此为一窥门径的切口,我开始了对这一新鲜玩法的深入研究。

依照我目前的研究成果,“养小画师”行为大致可做如下定义:

投资人主动在线上物色或召集有潜力的小画师,通过为后者提供绘画培训费或定期给予学习基金的方式进行投资。小画师需在接受培训期间,按照投资人的要求进行绘画练习,并将练习产生的作品无偿赠予投资人。

这么解释可能有点复杂,举个“大人の例子”你应该就能明白了:

你是一个甲方,有一些并不急着要的手绘需求。你并没有选择向成熟的画师下单,而是花钱让一个菜鸟画手去上付费网课,并要求这个菜鸟在培训期间,直接拿你的手绘需求去练手并将成果交给你,你希望他在这期间画技突飞猛进,直接把你的需求解决了。

过程中,你需要做的除了给点培训费,就是赌这个菜鸟画手的潜力和进步速度。如果他能快速朝你所期望的方向成长,你便能以远低于成熟画师市场价的投入,获得一些及格线以上的作品。

看懂这种行为逻辑之后,我相信只要你是个靠谱的成年人,一个多少有点脑子的甲方,一定不会做这样的事情。

因为你一眼就能看出这里面的水有多深,不确定因素更是要多少有多少。

但养小画师在绘圈、OC圈当中很快就流行开来了,这并不是因为这些圈里的人不够聪明。恰恰相反,这反而让我觉得他们疑似有点过于精明了。

要解释这种精明,咱们还得先聊聊另一个概念——“OC”。

OC圈如何催生“活体盲盒经济实践”?

OC是Original Character的缩写,就是原创角色的意思。

用绘画、文案甚至动画、模型的形式,呈现并丰富自己的原创角色,这便是OC的基础玩法。

这个看似简单的概念,其实少说也已经有个10年的历史了,而在最近几年间,它已经形成了一个影响力颇大的二次元亚文化圈子——“OC圈”,相关内容光是在小红书就吸引了近百亿的浏览量。

OC圈这几年也有过几次出圈事件,出圈的理由都挺一致,都是因为巨额订单,比如下面这样的:

故事背景:一个13岁女孩,前后花费几十万从画师手中约稿OC图

之所以OC圈能够迅速扩展到目前的规模,并持续产生惊人的“大数字”,是因为它还存在一种更多维度、更具延展性的玩法——“养OC”或称“养设子”。

OC并非一日建成的。你通过绘画、文案的方式,将你想象出来的角色进行初步呈现,这只是完成了第一步。接下来,你还要想办法让TA全方面发展才行。

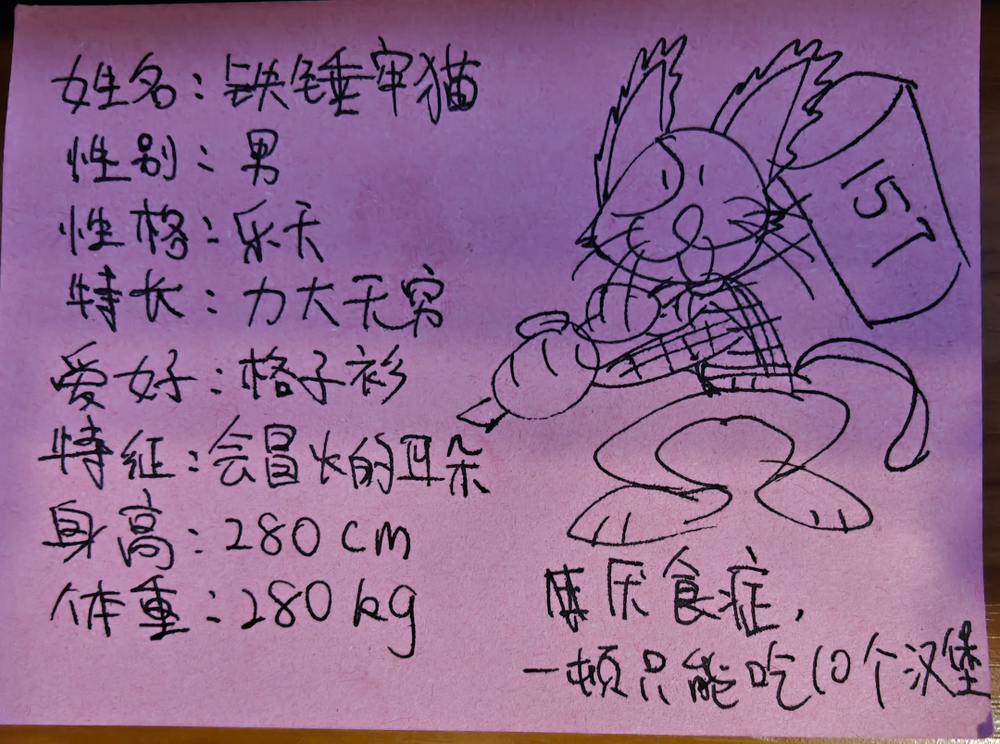

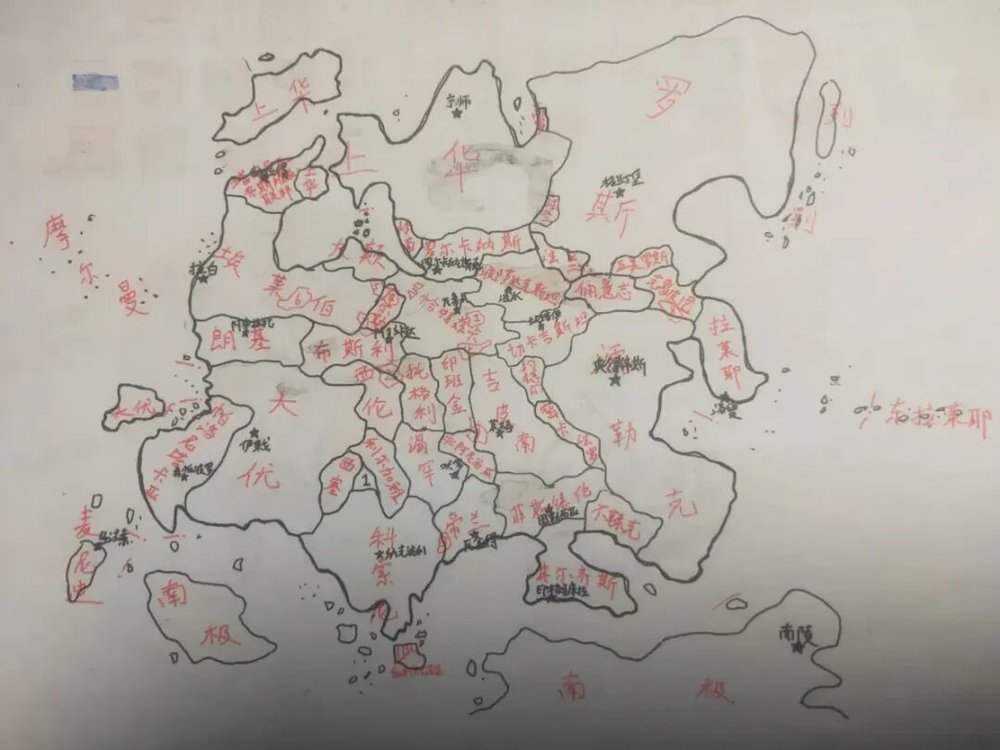

最基础的OC设定(花十分钟弄的示例,轻喷)

OC需要有一些身世背景,TA出生在某个虚拟国度,于是你最好得有那个国家的地图,你也会希望看到当地风貌,能画出来是最好;TA可能有自己的朋友伙伴家人,这些人你也希望看到他们长什么样;TA会成长,有自己的故事和经历,你也会想看到这些事情用画作或动画的方式呈现……

所以很多爱好者会把养OC说成是“养娃”,这说法一点不夸张,因为这就是一种能发展成需定期投入的长期爱好,如果你愿意,甚至可以养一辈子。

现在的OC圈跟10年前玩OC的那一拨人,很大概率已经完全不同了。

没什么能阻挡现在年轻一代OC爱好者的脑洞和需求的膨胀,他们需要的是更具自由度的定制化产出,更具陪伴感的养成体验,以及更直接的可视化呈现,他们需要一个完全独创的虚拟世界,于是他们拥抱的很可能是一种更新的OC。

而当养OC行为被普遍认可为一种时尚、一种展现自己独特性的表达方式,它就会产生模仿产生辐射,产生同好产生圈子产生攀比,最终在近几年里,形成了一种同年龄层内“社交通行证”或“时尚单品”式的存在。

但并非每个养OC的人都有绘画技能、文案素养和视频制作能力,于是约稿这种雇佣形式就成了当下OC圈的主流。

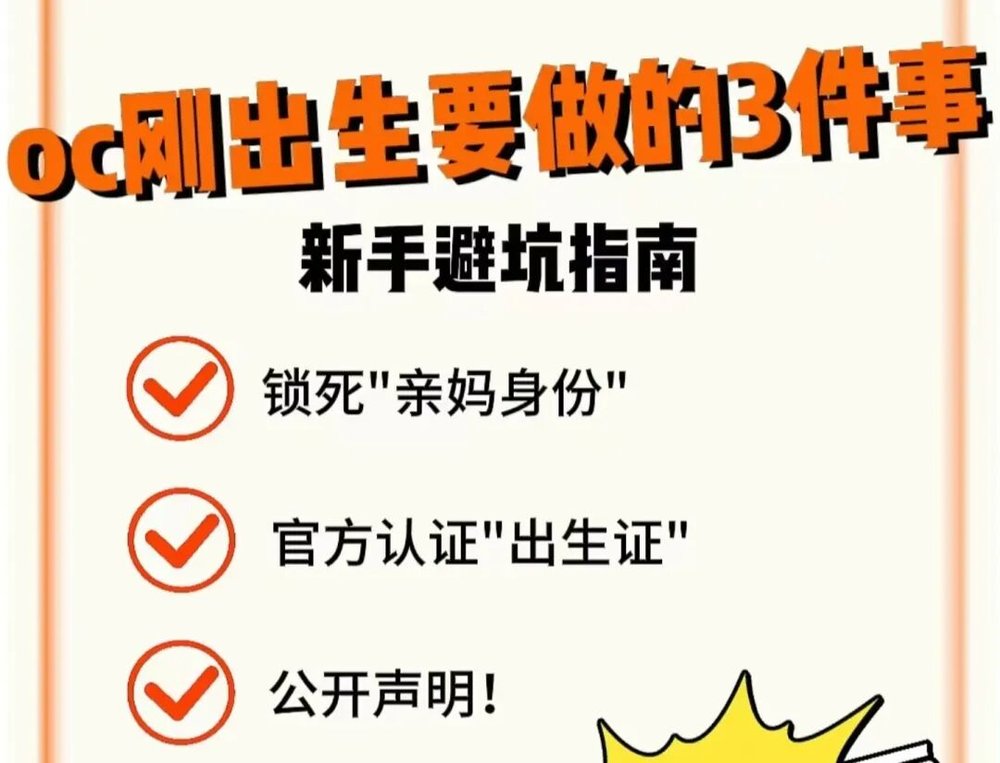

你要一把屎一把尿给角色“完整的生命”,一砖一瓦搭建起整个世界,就得一次又一次地向大大、太太、老师约稿,一单几百上千花费都有可能。讲究点的还会给OC申请版权,避免娃被别人或AI拐走。

所以,养OC这件事儿,长期下来势必会变成一桩大投入。

而这些金钱投入,最终会成为一种可展示的OC“身价”,这就免不了在特定人群当中形成攀比和门槛了。

另外,目前市面上主要的约稿形式,那是相当缺乏统一的行业规范和标准,有的只是一些约定俗成的行内规矩。

光是定价这一块都能把人看得头大。

首先,判断画作好不好看,符不符合要求原本就是一件很主观的事情;其次,绘圈设圈里还有无数附加价值根本就没法用数字具体衡量,比如你的名气加成、沟通难易程度、情绪价值、工作排期等等,都能对最终价格产生影响。

即便是有像米画师这样相对专业的画师接单平台,也无法将大部分价格影响因素进行靠谱的量化处理。

这就导致绘圈、设圈、OC圈等等涉及设计约稿的圈子乱象迭生。在真正开始约稿之前,你基本无从预估将自己的想象完整呈现需要花费多少钱。

但必须说的是,像下面例子中动辄豪掷十万数十万的人只在少数。

多数爱好者在入坑之后,只会发现自己的零花钱、工资可能很难长久支撑这个爱好了。

于是,还在坑里的人基本都会寻求一些开源节流的办法。

一部分人开始学画,希望能够达到自给自足,水平高了还能接其他人的单赚钱——这些人就成为了所谓的小画师。

另一部分人则把脑力集中在省钱上,找水平一般的小画师出便宜的图也是个出,几十块钱约出个鬼图也只能认输——他们仍然是稿主、是甲方。

这两者之间,原本最多只会产生简单的雇佣关系。

但就在这时候,“养小画师”的玩法出现了。

它用以小博大开盲盒的逻辑,把这两拨人凑成了一桌,让他们各取所需,朝着同一目标同进退。

你出点低于市价之小钱,我出点力所能及之力;你博个万一成了小概率,我则赚个求之不得受教育。

这个天才想法很快得到了实践和推广,一套两全其美的打法疑似打通。

但是,这事儿真能执行得这么顺利吗?

养小画师,成败几何?

开篇我们就谈到了,养小画师过程中的不确定因素和可能踩中的坑绝对比想象中多。这个看似双赢的玩法,实际上输面几乎全在“OC妈”手中。

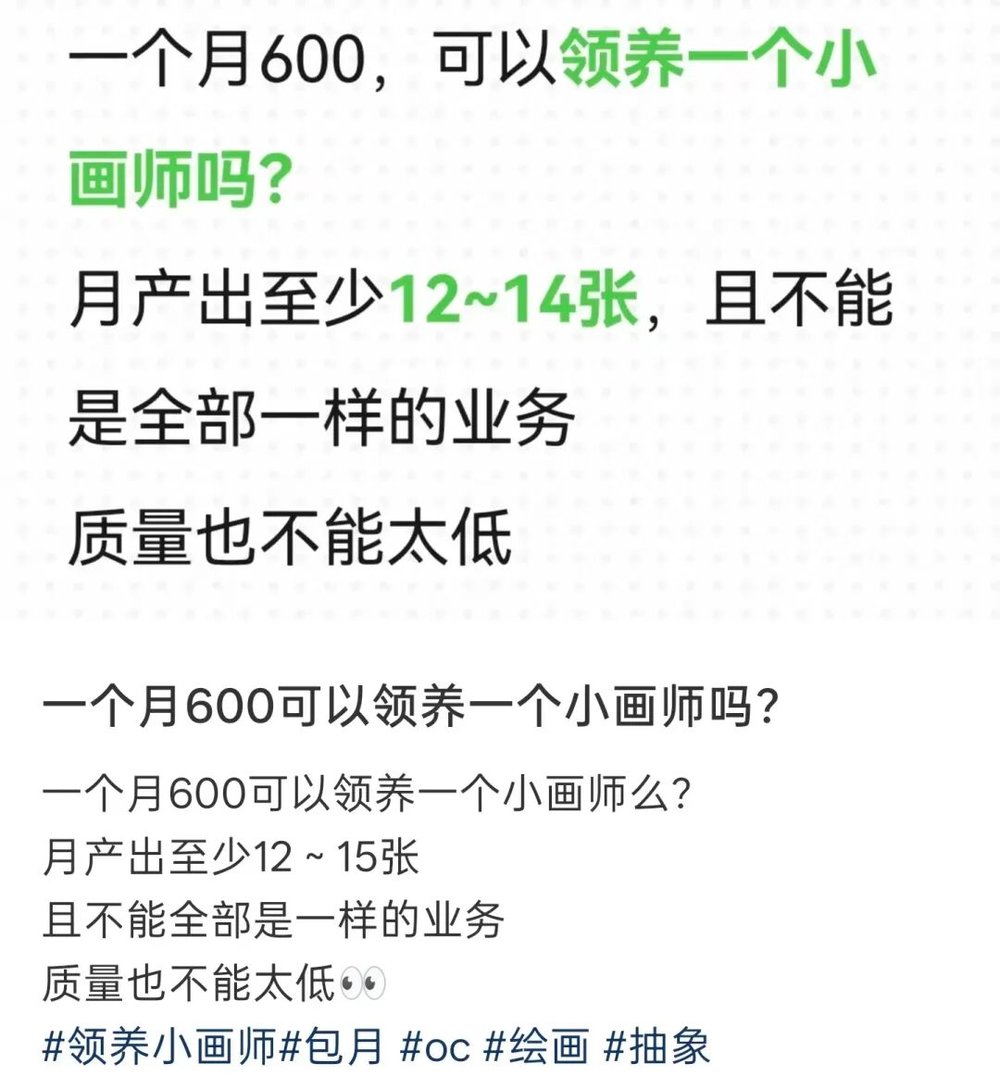

从稿主角度说,养小画师的优势在于成本可控,平均几百元就能给小画师报上课,课后练习全是与你OC相关的稿子,有一定概率爆出“金色传说”。

相比起动辄花费几百上千的专业画稿,成本要低得多,甚至同时养多个小画师来提高爆率都不会太大的压力。

而且,如果合作顺利,你不仅能体验一把伯乐式的养成爽感,还有机会获得一个知恩图报、知根知底的廉价约稿对象。

有成为资本家的潜质

但是,除以上两点以外,就全是赌的部分了。成了,你是天使投资人,不成,你就血本无归。

一要赌你自己识人的眼光,以及被你看上的小画师的天赋和努力程度。

目前市面上所谓的小画师,基本都是没有进行过系统手绘学习的纯爱好者、小白,在给对方报班前,你的判断依据只有ta现在的风格倾向和当前作品展现出的可能捉摸不定的天赋。

而如果几套课过后,小画师仍然啥也不是,画的作业也根本用不上,那你交的学费和过程中付出的情绪,就相当于全打水漂了。

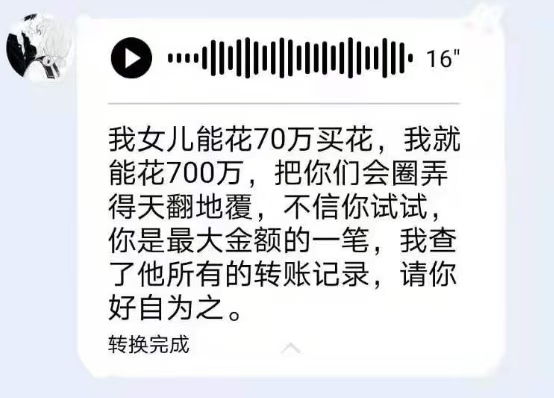

二要赌小画师的人品。这种“领养”行为没有任何合同约束和法律保障,纯靠人与人之间的信任支撑。而对方大概率是未成年人,你与对方素不相识也大概率只会有线上关系。

所以作为稿主,你得赌小画师知恩图报,赌ta能及时回应不会动不动玩消失,赌ta把事儿当事儿而不是敷衍了事,甚至还得赌ta不会变成三姓家奴。

最近在刷相关帖子时,我已经看到了很多稿主交完学费小画师直接跑路的案例——是的,“挂人”就是稿主们维权的唯一途径。

最后,你可能还可以赌小画师日后成名的可能性。到了那个时候,你的OC原地身价暴涨也不是不可能。

总的来说,将养小画师比喻成开活体盲盒确实没啥毛病,因为只要你要求稍微高一点,养成成功的概率跟开出隐藏款LABUBU的概率确实有得一比。

小红书上显著多的小画师吐槽和挂人帖,或许能直接说明问题。只是被顶到高赞的养成成功经历,仍然在吸引后来人前赴后继。

mhs为米画师缩写,基本上可视为圈内接稿资格认证

作为一个被班味泡发了的成年人,我当然会下意识地计较投入产出比,自然而然地把养小画师视为一种成功率过低的赌局,更不可能主动参与。

但我还得说一句服气,因为这种投资模式竟然真讲得通故事说得明白逻辑,要是被资本家看到了没准还能拉得到投资。

我也好奇,这些涉及经济往来的过于复杂的玩法,对于现在的年轻人、未成年人来说究竟意味着什么,我真有可能理解他们吗?

结语

养OC、养小画师这一串操作,从我的“大人视角”来看,我觉得最牛逼的地方在于:

这个以未成年人为主要受众的圈子,竟然自发玩出了一套非正规经济系统及圈层交易体系,甚至在这个基础上,他们还创造出了一些堪称精明的资本玩法。

因此其实我在给这篇文章写总结的时候,第一个出现在脑海里的词语是:早熟。

但很快我就发现这说法味儿有点冲了,因为我也听过大人如此评价自己所处的90一代。

我曾经产生过这样一种迷思:历史长河是不是应该有一道明显的分水岭,某一代以后诞生的每一代,都是最早熟的一代?

90后,最早熟的一代,因为他们玩着电脑冲着浪长大。

00后,最早熟的一代,因为他们玩着手机刷着抖音长大。

10后,最早熟的一代,因为他们用着AI抽着盲盒长大……

但有没有一种可能,其实10后不只在用着AI抽着盲盒,也同时在玩着电脑冲着浪玩着手机刷抖音呢?

依我看,历史应当是个永远把好的坏的都双倍给下一代的过程。

大人们总会把世界搞得乱七八糟,然后接着说小孩没学好。最后代代不学好,代代乱七八糟,又双倍给下一代。

到现在,10后/20后如今面对的,其实不仅仅是个科技爆发成果集中兑现的科幻世界,还是个资本玩法经年进化到无所不用其极、营销裹挟各种新旧主义汹涌入侵的究极资本世界。

那么有没有一种可能,那些曾经让我们瞠目结舌的,在下一代眼中,早就成了出厂设定家常便饭?

这么一想,一切似乎变得更容易接受了起来。

我的15岁,掌握直面网络不良诱惑的本领,你的15岁,把资本玩得明明白白可能也不算出奇。

或许殊途同归,等10后成为大人的时候,看着30后把没见过的玩法玩得出神入化,也会发出跟现在的我一样的感慨:我小时候真是个索嗨。