「不會用、不敢用、用不起,是現今中小企業導入AI普遍碰到的問題」,臺灣人工智慧學校(AIA)校務長蔡明順近期在一場活動中點出推動產業AI發展時,中小企業所面臨的難題。

臺灣人工智慧學校從2017年成立,致力於推動產業AI人才發展,目前已有超過2,300家企業參與訓練,涵蓋相近15個產業,訓練學生已超過13,000名,其培養的人力,成為國內各產業AI發展的基礎,為臺灣產業AI化的垂要推手之一。然而,這些年來儘管AIA培育人才成績斐然,但是在產業AI的發展上推動的成效如何?特別是讓中小型企業也能導入AI轉型,對推動百工百業AI的臺灣人工智慧學校而言相當重要。

臺灣人工智慧學校校務長蔡明順表示,從科技或是股價的熱度角度來看,現在大多認為我們已進入AI的紀元,AI在國內外的發展相當蓬勃,但是各產業對於AI的認識仍不足夠,部分產業尚未開始。從多個產業分析報告來看,約有50%到60%大型企業如100大、200大企業,他們對人工智慧已有嘗試、POC或是導入在產線上實際應用,但是國內企業占比高達98%的中小企業卻只有約5%,顯示大多數的中小企業處於觀望,甚至不知道如何著手進行。

中小企業面臨資源不足、企業規模不足,還有人才不足,相較之下,大型企業擁有許多資源,甚至設立專責部門啟動應用,使得大型企業和中小企業在AI推動上呈現兩樣情,這種起步上的落差形成數位鴻溝;「數位落差相當大,尤其是推動AI,企業如果沒有足夠的基礎建設,包括資料、算法、人才,企業沒有數位化很難推動AI化」,蔡明順說。

儘管政府投入許多資源,例如由國發會、國科會、數發部、經濟會推動各項計畫,儘管推動上聲勢壯大,蔡明順認為,政府資源分散且碎片化,缺乏統合性導入評估框架,以及後續追蹤機制。

政府推動AI產業及產業AI化,對資通服務產業而言是機會。

「我們最害怕的是,當推動AI如同ESG推動綠能只是議題,沒有實際落地,對資通訊產業不是好事」,蔡明順說。

產業AI發展3個挑戰

他歸納國內產業AI發展的3個難題,首先是缺乏產業共通的AI導入評估機制與分級工具;其次是中小企業如何運用政府資源,或是運用資通訊業的能量,需要專後的顧問,技術和商業轉換能力;最後是各產業領域的知識、商業痛點不同,難以泛用化及規模化,發展人工智慧技術要達到規模化,才能產生經濟效益,展現AI的效益。

回顧臺灣人工智慧學校成立7年來,AI發展相當快速,從人工智慧學校成立之初,AI被認為實驗室的技術,發展到教室,進入辦公室、生產線,運用AI的高門檻也在幾年前出現變化,過去發展AI應用需要技術背景,生成式AI的出現降低進入門檻,即使是文法商背景,會運用ChatGPT都能使用AI。

人工智慧學校提出百工百業AI,從發展或引進工具平臺、應用流程再造、案例方法論、建立示範性的領域場景、治理法規的基礎建設,不同的業者、政府在生態中扮演不同角色。蔡明順認為,目前人工智慧迭代發展相當快速,在技術還沒有定型、標準化之前,先不要談方法論或最佳實踐,應該去思考如何運用AI。

以AIEP飛輪模式的6步驟推動AI生態發展

蔡明順談到,臺灣人工智慧學校近三年努力將痛點轉化為行動,包括將碎片化的資源、資料、算力集中起來一起推動,推動各產業AI落地,以及如何運用開源技術擴散,還有人才的轉型及識別。

他認為臺灣需要一套全國性的AI推動框架,讓不同的角色在框架中彼此分工協作,讓不同的政策資源可整合推動發展,並促成產業升級、人才及數位公平。其中包括商業場景、技術擴散、生態發展3個關鍵策略,在商業場景,協助企業辨識應用場景,將企業的需求轉譯,透過媒合技術後,創造效益擴大導入。

至於技術擴散,採用開源技術、模組化,提供AI工具能夠應用快速落地。蔡明順表示,技術擴散也可運用雲端技術,今年AI發展有3個趨勢,包括Agentic AI、模型縮小化、多模態,其中模型的縮小化得以落地至邊緣端、裝置端,多模態發展則涵蓋語音、圖片、文字的處理。生態發展則是串連科技大學、軟硬體產業,共同研發AI應用。

他也分享臺灣人工智慧學校的策略,以全國性框架為核心,規畫AIEP(AI Ecosystem Platform),願景是希望在2030年前協助50%的企業導入AI,並且有實質成效。

.jpg)

AIEP有6項具體的目標或步驟推動企業從未知AI到認知AI,導入示範應用到AI成熟的循環發展,這6項步驟包括示範導入與標竿案例、建立資料共享機制及場景共創、標準制定與合規指引、導入顧問及人才支持、建立商業化與激勵機制、建立評估機制與回饋強化。

蔡明順指出,AIEP的6個步驟可形成內外循環的飛輪成長模式,企業可運用6個目標建立內部的檢核機制,而外循環也能運用6個目標建立生態系。另外,AIEP也參考新加坡的AIRI(Readiness Index),AIEP的6個目標可對應AIRI的6個模式,先推動技術和認知的成熟度後,再大力推動AI,代表任何社會發展AI需經歷的階段與痛點。

蔡明順指出,參考AIRI的作法,企業有不同大小規模、產業特性,可建立AIEP的成熟分數(Readiness Score),對企業進行分級,再依分級來配置資源;針對各產業建立示範案例應用,對於企業從未知AI進階到認知AI,讓示範案例應用啟動轉型,如果成為商學院教材,更易於讓決策者採納、擴散。

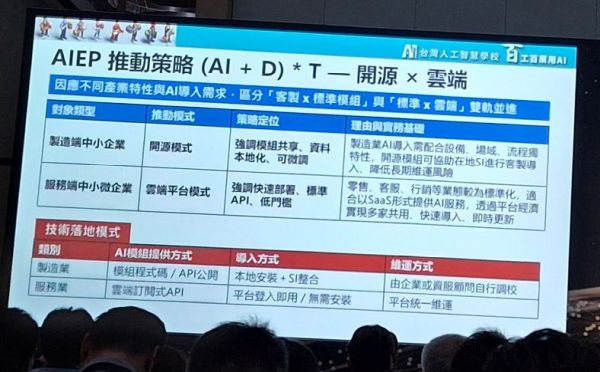

參考AIRI的「測試-導入-回饋」循環調整,AIEP的飛輪模式可以6個步驟滾動調整,不只單一的企業,產官學研也可以參考AIEP的6個作法,循序漸進發展為生態體系;蔡明順以方程式解釋AIEP推動AI發展的概念,為AI+D(Domain)*T(可為Technology、Talents、Training、Tools等)發展。

建立AI創新中心帶動產業聚落AI化

由於臺灣在不同地理區域發展不同的產業聚落,目前臺灣人工智慧學校為推動跨產業、跨地理區域的AI應用,人工智慧學校在台北、台中、台南設有3個校區,以涵蓋北中南,和區域內的產業公會、地區內的研究型或科技大學、地區性資服業者合作,共同組成產業聚落AI創新中心。

蔡明順也建議,企業如果與大學合作,最好能選擇科技大學,因為研究型大學中老師專注在研究及論文,科大的老師對產學合作比較積極,較有意願針對企業的需要設計解決方案。至於產業聚落AI創新中心以大學輻輳,在車程1小時或2小時的範圍內建立區域型的Hub,提供解決方案、人才及技術。在產業聚落AI創新中心裡,大學、資服業者、垂直領域三方扮演不同角色,針對產業聚落的特性,由大學與資服提供技術移轉、顧問輔導,先推動示範應用,再擴大整個產業聚落採用。

如同前面提到大型企業有足夠的資源自行發展AI應用,因此產業中心的目標為50到500人的中小規模企業,包含有意願數位化中小微企業、績優上市櫃公司的隱形冠軍,或是規畫拓展海外市場的企業,「這3類是目前最需AI,也最缺乏協助及資源的企業」。

.jpg)

在技術面上,蔡明順指出,先依照產業的性質區分製造業與非製造業,瓦製造端的中小型企業,他建議採用開源模式,強調模組共享、資料本地化、可微調,需要SI客製化導入及協助維運;至於非製造業類型,即服務端中小微企業,為快速導入、降低門檻,他建議可採用雲端SaaS,例如產、銷、人、發、財開始,「使用就緒的AI服務,先從企業裡找到好的切入點,帶動前進的力量,否則只是口頭上的願景,沒有實際落地的解決方案」

。

。

為推動開源和產業結合,人工智慧學校每一季舉行工作坊,他們也和中研院合作,推廣以開源語言模型開發的行政業務AI應用。蔡明順建議,目前國內已有開源模型,包括TAIDE及聯發科的Breeze模型已開源且可在地端執行,國內企業可以在地端部署,相較於國外的方案,可降低資安風險,其次是採用本土語料,在語言上更精準符合在地的需求。

人工智慧學校推動之下,現在已有一些產業應用成果,例如醫療產業運用AI輔助決策及產生報告,成效是診斷時間縮短30%,產生一致性的報告外,也減輕醫護的人力壓力;另一案例是高科技服務業,運用AI在客服及技術文件自動撰寫,將客服回覆時效提升50%,人力節省30%;物流業則運用AI作路線預測、自動排程,提升配送效率15%,將人力、車隊利用率最佳化。

蔡明順也分享他的觀察,大家對於AI的認知及素養還不足夠,例如將BI包裝為AI,或是LLM需要資料庫,忽視底層邏輯和技術本質,在AI的時代下,不論是個人或企業都必需建立對AI的基礎素養,瞭解AI的能與不能、風險、底層邏輯等等,其次是具備使用能力,例如使用ChatGPT、Gemini,「當別人已穿上盔甲,你還要肉身和他博鬥嗎?」

他也提醒在企業內,一個人使用能提升效率,但是當多個人使用AI時,工作流程則需要重新思考調整。

國科會主委吳成文曾外解釋,臺灣要成為AI科技島,要成為AI產業運用的大國,需要推廣應用AI、開發AI、研究AI,個人或企業認知素養屬於應用AI的範籌;至於研發AI的能力,臺灣人工智慧學校今年上半年已和數發部合作,制定AI人才職務及發展確立發展路徑,數發部也公布「AI產業人才認定指引」。

蔡明順表示,AI人才認定指引如同過去的電腦化發展,對不同職務的人才能力及認定,作為企業徵才、詮敘用留、人資管理的依據,AI人才認定指引不只是推向企業,也推到政府機關,建立一致的AI人才認定,讓企業和政府機關在共同人才認定基礎上推動AI。

人工智慧學校將AI的人才分為使用AI、實作AI、管理AI三大類,使用AI需具備使用能力及素養,占約9成的AI人才,實作AI則是工程實作開發AI產品或服務者,約占8到9%,管理AI的人才為規範及治理AI,約為1到2%。目前AIA在認證上,分別對應AIA素養級、工程級、管理級三個認證。