文 | 极客电影Geekmovie,作者 | 徐小怪,编辑 | 羊羊、小小树

透过空间站的窗,看到地球上的塔克拉玛干沙漠,大家都哭了。

讲到这句话的时候,朱翌冉导演的眼睛亮了。

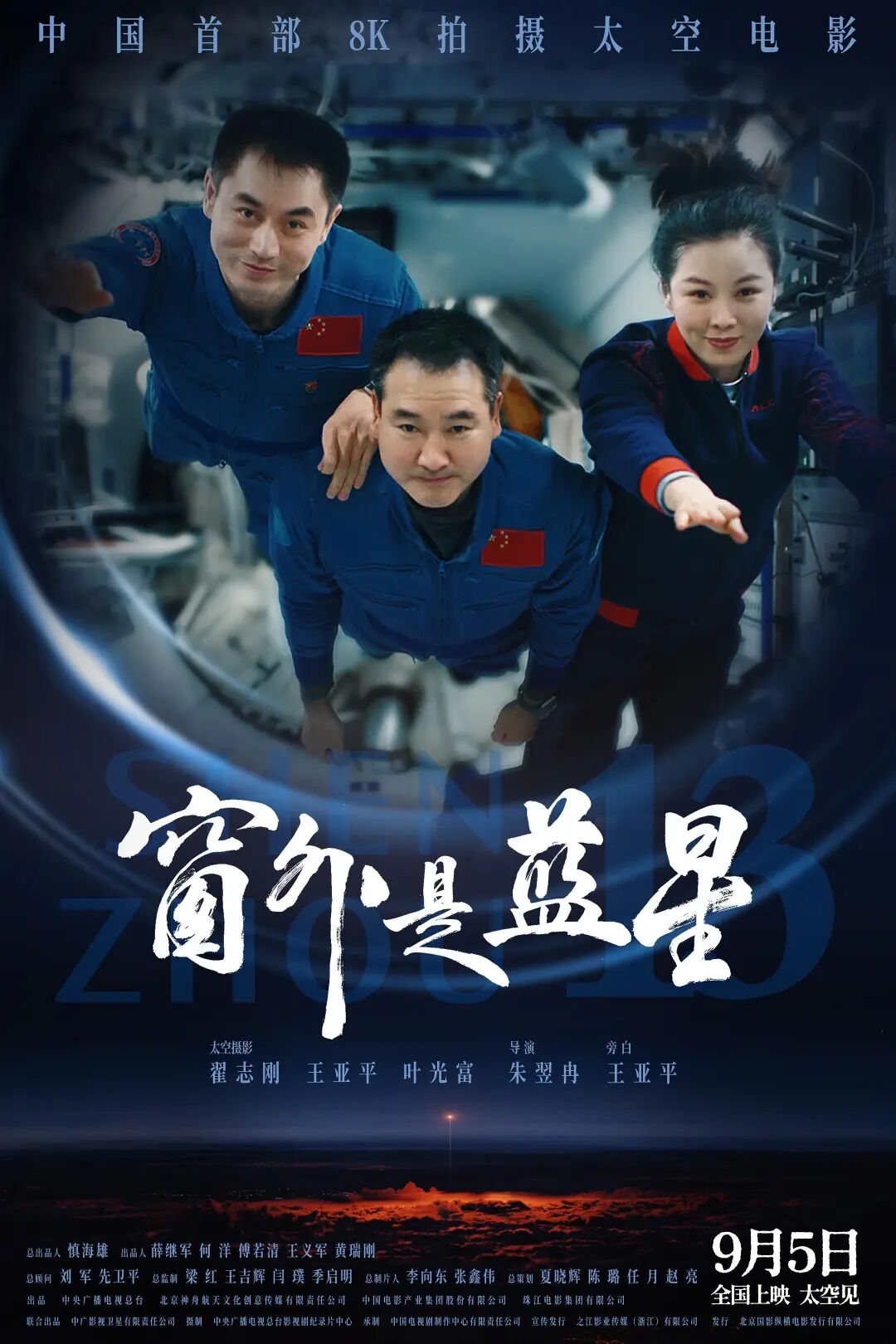

9月5日,由朱翌冉执导的中国首部太空实拍电影《窗外是蓝星》正式登陆全国院线,影片借助三位“特别的摄影师”—— “神舟十三号”航天员翟志刚、王亚平和叶光富在执行任务时拍下的珍贵镜头,带着观众看到了别样的地球风采,以及航天员在太空的作业细节,让“宇宙”的抽象概念变得真切可感。

△ 《窗外是蓝星》的三位摄影师——叶光富、翟志刚、王亚平(从左至右)

这份真切,恰与人类自古的向往遥相呼应:

从古人仰头画星图、吟 “青天揽月”,到载人航天工程,我们从未停止对宇宙的探索,因为这种勇踏未知的精神,本身即是生命力的具像化体现。

作为中央广播电视总台影视剧纪录片中心的资深导演、撰稿人,朱翌冉曾参与许多如《航拍中国》《北斗》《中国新疆之历史印记》等大型纪录片项目,有着丰富且多类型题材的创作叙事经验。

日前,极客电影(ID:Geekimovie)特别对他进行了采访,邀请他分享影片的创作历程,同时探讨了一个行业的长久发展方向,即电影与航天科技正面相遇,会为中国的影视工业和文化叙事带来怎样的深远影响。

在很多人看来,去太空拍电影,是一个成本高昂、协调困难、近乎不可能完成的任务。

事实也确实如此:

由一个“疯狂的念头”开始,接着是各单位协调配合,再然后将特制的8K超高清摄影机送上太空,以及像”开盲盒”一样、查看差点回不来的40张素材卡内容……

△ 导演朱翌冉(左一)展示8K摄影机

可以说,《窗外是蓝星》的诞生过程,本身就是一部充满戏剧张力的“大片”,困难、辛酸与惊喜接连不断。

“疯狂”的念头:用第四种方式呈现太空,带领观众享受航天员的职业馈赠

这件事我们不做,也会有别人去做。

影片源起于2021年,彼时,中国空间站天宫核心舱“天和”计划于当年4月29日在海南发射,备受国内外瞩目。

△ 中国空间站:天宫核心舱“天和”发射

面对着这一航天领域里程碑式的事件,朱翌冉导演有了个念头:

是不是可以让摄影机“上天”,拍一部真实太空取景的作品?

之所以在当年会萌生这种“疯狂”的创意,他是受了这三个事件的启发:

第一,世界范围内,太空实拍已有先例,法国完成了自拍式的《16次日出》,俄罗斯在策划电影《挑战》,美国也一直在做相关筹备,说明此类项目拍摄具备可执行性。

△ 人类首部太空实拍电影《挑战》

这种趋势下,当中国有了自己的空间站,太空实拍电影将很快被提上日程。那么,他和团队不如率先去做。

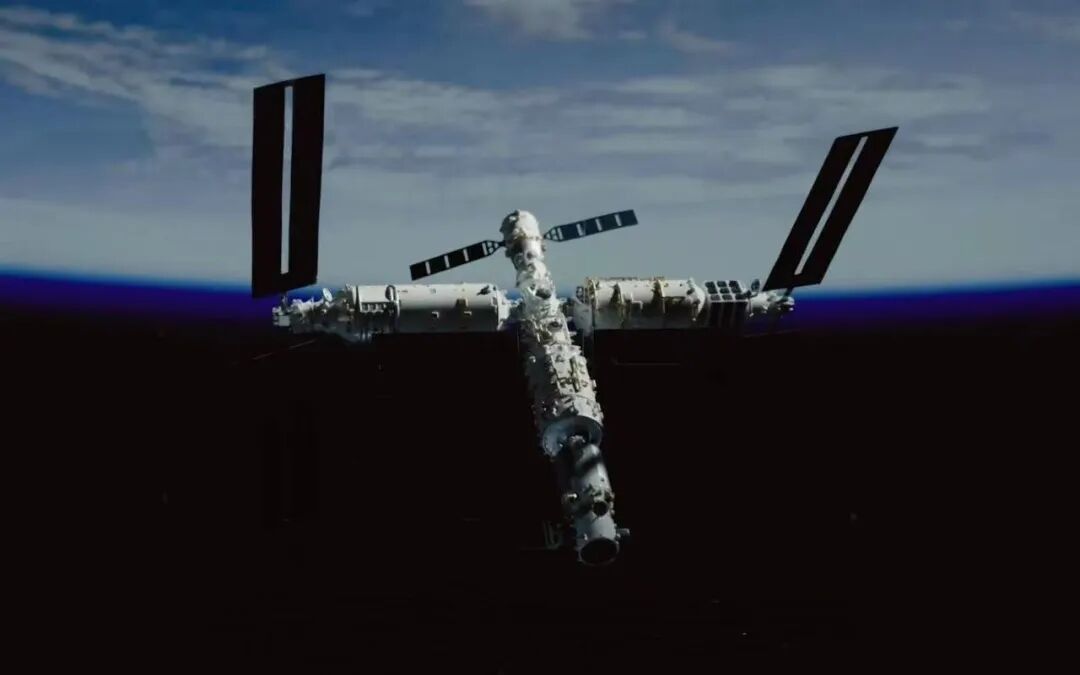

第二,基于中国空间站“三舱T字结构”建成,航天员的在轨时间、活动空间和设备使用的可行性都会大大提升,这可以为电影拍摄提供基础条件。

△ 中国空间站由“三舱T字结构”建成

第三,此前国内的同题材影视内容,主要是虚构的文艺作品、新闻报道和地面拍摄的纪录片,并无太空实拍作品。

朱翌冉说:

我希望能找到第四种方式,用一种奇观的、温情的方式,把中国空间站的故事讲给全世界听。

另外,这个念头也藏着他身为普通观众的共情点。

在太空看地球是对每一个航天员的职业馈赠,而这次,我们想让观众也能看到。

△ 透过空间站的窗看地球

他还很喜欢卡尔·萨根那句关于“暗淡蓝点”的话——只有当你离开了你生活的星球,再回望它时,才能真正正视自己的内心。

当你看到这颗星球时,便会明白:生活中的烦恼、心灵上的困顿,其实如此渺小。

迎难而上:用生存资源置换摄影机,培养航天员摄影师

这么大三个箱子,上去搁在哪儿你想过吗?你知不知道我们本来要带多少水和食物上去,现在要留给你的摄影机?

有了念头之后,具体的落地执行才是漫漫长征路。

朱翌冉表示,影片从筹备到拍摄,每一步的难度均超预期,所遇问题更是区别于传统电影制作。

然而,他和团队没有知难而退,愣是凭借着对太空探索的热情和对电影艺术的执着,选择迎难而上。

△ 叶光富在空间站进行拍摄

首先是各部门协调支持,比如允许将定制的8K摄影机送进飞行舱:

“三个箱子搁哪儿?”就是一位航天专家提出的。

这个问题让项目的执行难度有了直观呈现,艺术工具VS生存资源,谁轻谁重一眼便知。

对此,朱翌冉以最真挚的态度表达了自己的看法:

如果能在太空,把我们的空间站拍成一部作品,对我们的国家、对广大观众,我觉得有不一样的意义。

或许是这句话精准切中了航天人共同的责任心,一瞬间,朱翌冉打动了航天专家,获得了批准。

同理,他也因此获得了更多支持。

再比如,摄影机的货包不符合登舱标准,四川航天工程单位专门为他们开模生产。

但是,在前期各单位支持到位之后,新的问题也来了:

摄影机需要航天员操作,可他们没有任何表演和拍摄经验,如何在极短时间内让他们成为“太空摄影师”呢?

△ 三位航天员翟志刚、王亚平和叶光富参加《窗外是蓝星》首映礼

幸运的是,在操作机械方面,航天员似乎自带天赋。

三个人在出发前,和朱翌冉见了三个小时,现场很快就掌握了拍摄方法。

剩下的时间,则是朱翌冉抓紧告诉他们,需要拍什么样的东西,它的美学在哪里。

我和他们说,要把空间站当做一座“宫殿”来拍,要有光。

比如翟志刚第一次进舱时,要有一束光照在他脸上。

最后他们真的拍到了,王亚平在旁白里也说到这个镜头。

△ 光照在航天员脸上的瞬间被镜头捕捉了下来

朱翌冉还告诉他们:

以前你们是英雄,是完美的楷模。但这次,你们是人,要把自己当做一个有活人感的人来拍摄。

拍摄资源的紧张也是他们面临的一大挑战,尤其是素材卡。

朱翌冉原计划带50张卡,可设备厂商只凑出了40张,因为地球上的摄制组不会有这么大的用量,能随时导卡,但这在太空不行。

我给他们列了清单,拍这场戏,你只能用半张卡,不能再多了。不然他们一高兴多拍点,我电影没拍完,卡用完了,我上哪儿补去?

素材带回来的过程更是曲折。

返回舱的重量按克算,40张卡很沉且在计划外,当时有人建议用网传,朱翌冉说不行,必须带原卡。

最后是王亚平说:

放心,我一定给你带回来。

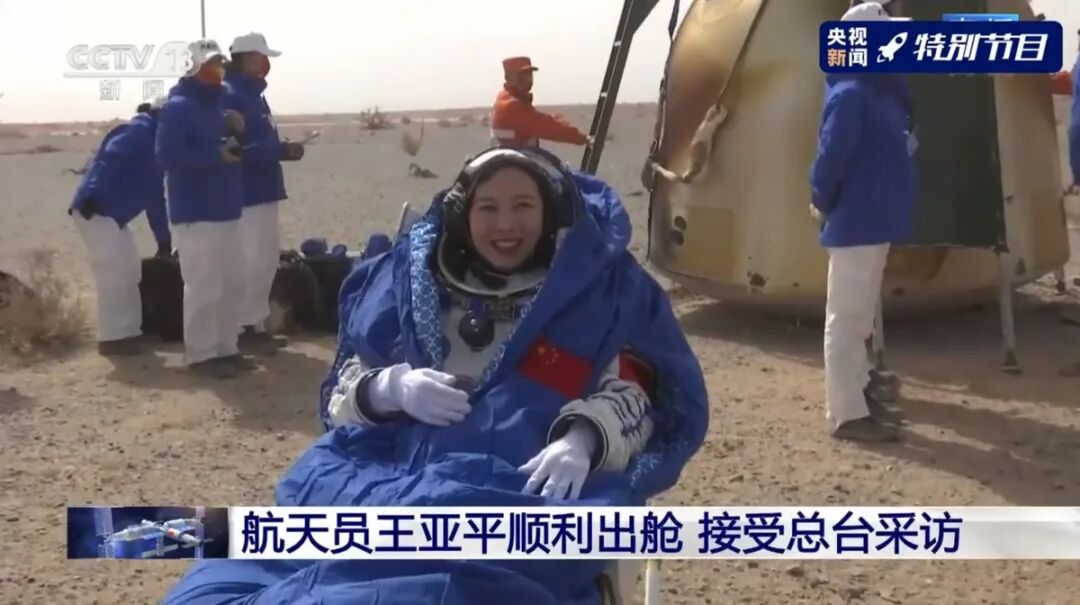

解决办法是,航天员把所有包装盒全扔了,把卡拔出来捆成一打,像个“炸药包”一样带了回来。其他东西,包括两台8K摄影机,就只能永远留在了太空。

△ 2022年4月16日,神舟十三号三位航天员顺利返回地球

值得一提的,拍摄过程中,鉴于“剧组”远在400公里外的中国空间站,朱翌冉并不能及时和航天员沟通。

朱翌冉打趣道:

我应该是唯一一个要通过新闻去看我的剧组什么时候工作的导演。

再有,素材里,翟志刚座位旁扶手吊着两个粉色小玩偶,起飞时镜头模糊,但能看到它们在晃动。

△ 女儿送给王亚平的玩偶被她带上太空

朱翌冉决定将这个画面纪录在电影里,作为一个重要的电影符号,代表着地球与太空的情感联结。

后来,它们和40张素材卡一起回到了地球,在朱翌冉的办公桌上安了家。

△ 王亚平带上过太空的玩偶

深远影响:以人为本剪辑叙事主线,开启通往真实宇宙的创作大门

这些素材的生动性超出了我的预期,为电影的创作提供了丰富的内容。

看着从太空回来的、摆在面前的40张珍贵素材卡,朱翌冉开启了后期整合剪辑的工作。

这个过程如同“开盲盒”,未知与惊喜并存。

里面真实记录了航天员在太空中的状态,以及唯有在宇宙可见的壮丽奇观,每一个镜头都很精彩,尤其是航天员的欢乐互动,无异于平常的你我他。

△ 王亚平在空间站工作

他依照创作叙事结构,选择了以人性的感受为线索,让观众沉浸式体验航天员们的生活和精神世界:

先是进舱后的基本生存问题,然后是艰难的出舱行走,这部分完成了,才有心情去看看窗外的风景,思考一下人生;

再往后,时间长了,就是对家人的思念。

这是一个非常符合人性的叙事结构,你不能一上来就是惊天伟地的思念,那反而不真实。

△ 翟志刚在太空中工作

复盘《窗外是蓝星》的诞生过程,不难发现,它承载的价值远比单一的影像作品更加深远。

航天技术不仅改变着我们的生活,也为文化创作提供了更广阔的领域。

影片的首映礼上,科幻作家刘慈欣受邀观影,他直言,这部作品是科幻与航天的双向奔赴,并且对于“如何让读者相信人类走向星辰大海的可能性”这一话题,给出了答案——不依赖特效,用真实的航天场景和航天员的故事,让太空探索从遥远的想象,变成触手可及的现实。

朱翌冉说:

他还提到,这部电影能为科幻作家提供更真实、更细致的参考,为未来叙事构建了一个创作语境。让大家思考,中国人在太空该怎么生活,我们的人、文化、价值观和生活方式在太空中会如何呈现。

郭帆导演的团队亦认为,影片为未来的太空实景取景提供了可能。

△ 郭帆导演为《窗外是蓝星》打call

郭帆作为行业前沿人物,一定在思考太空实景取景的事,虽然可能不是一两年就能实现,但也许很快就能等到这一天。

《窗外是蓝星》推开了一扇通往真实宇宙的创作大门,或许,基于技术持续升级,舱外或登月拍摄等方式会更快实现。

一起期待着,看到更多“太空戏”吧。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App