哈尔滨工程大学李国瑞教授团队成功完成了其研发的电液驱动深海软体机器人的4070米深海试验。该机器人高度集成化,将控制电路、传感器和电池等组件置于机身内部,并通过对软体驱动器、光学传感器、电子元件和软基体进行力学优化,显著增强了在高压深海环境下的应力稳定性。其核心创新在于利用柔性电液单元内部介电液体与深海海水压力自动平衡,使其无需额外耐压外壳即可适应全海深压力。机器人通过小型化能源系统驱动多个电液单元协同工作,利用高压电信号引发“流体静力骨骼”变形机制,实现多样化运动。此外,搭载的微型深海光学感知系统可实时监测自身状态与环境。团队正致力于进一步研究小型化机器人的集成化与群体智能,并展望其在深海探测与样本采集中的应用前景。

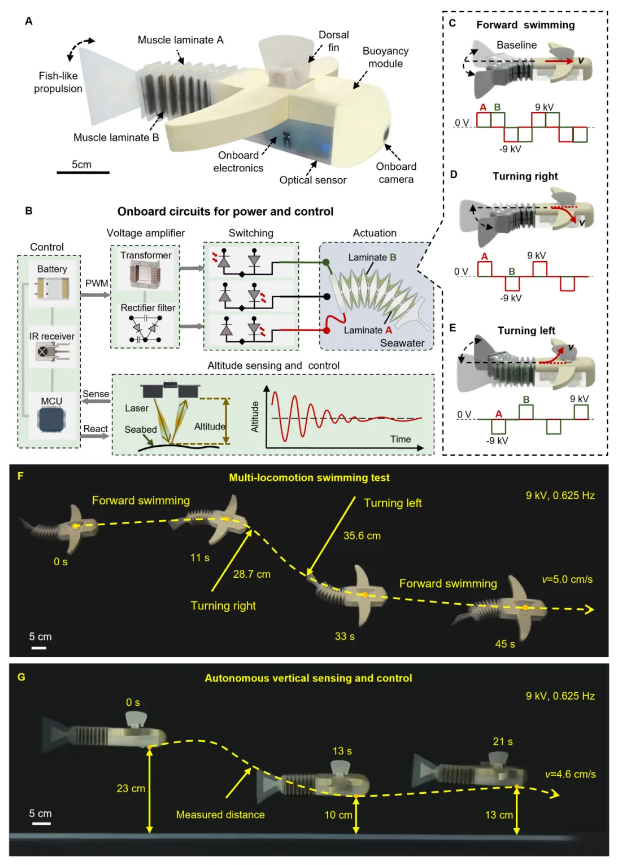

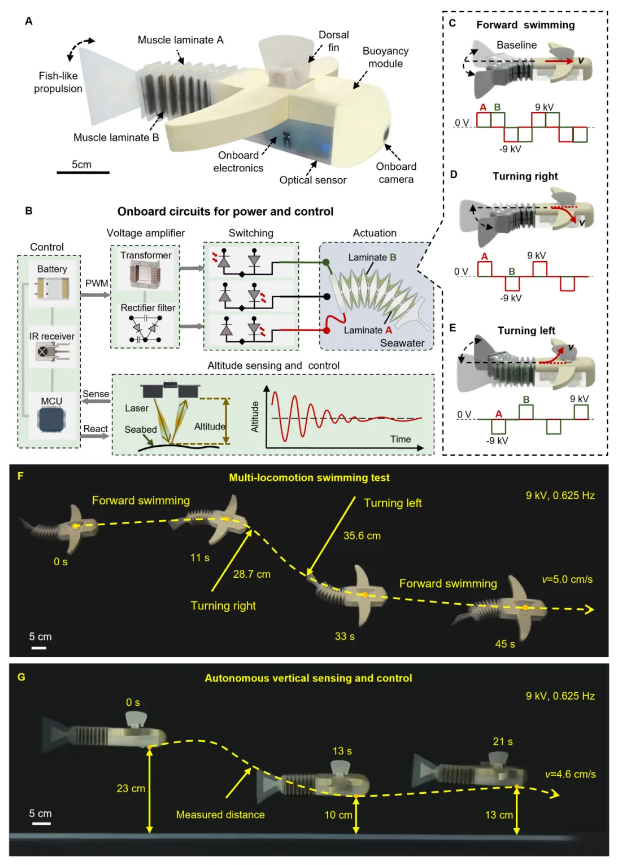

✨ **集成化设计与高压稳定性**: 哈尔滨工程大学李国瑞教授团队研发的电液驱动深海软体机器人,成功完成了4070米深海试验。该机器人将控制电路、传感器和电池等关键组件集成于一体,并通过对软体驱动器、光学传感器、电子元件及软基体进行力学优化,显著提升了其在高压深海环境下的应力稳定性,确保了核心部件的可靠运行。

🌊 **全海深压力自适应能力**: 机器人的一项重大创新是其柔性电液单元内部的介电液体能够与深海海水压力实现自动平衡,这意味着机器人无需额外的耐压外壳,便能适应从浅海到全海深的极端压力环境。这种设计大大简化了结构并降低了对材料的要求,拓展了其在不同深度海域的作业能力。

🤖 **“流体静力骨骼”驱动机制**: 机器人通过自带的小型化能源系统驱动多个柔性电液单元协同工作。当软基体中的电子器件产生高压电信号时,电液单元会在电压作用下发生形变,形成类似“流体静力骨骼”的变形机制,从而精确控制机器人在深海中实现直行、转弯等多种运动模式,展现了其先进的运动控制能力。

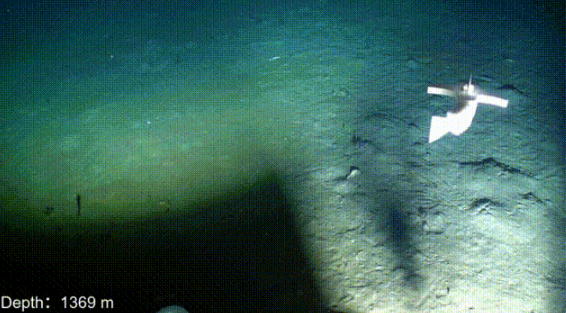

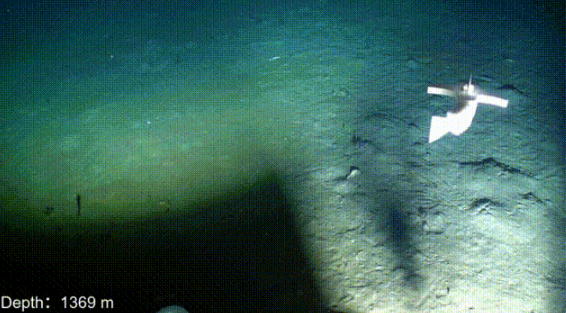

👁️ **微型光学感知系统**: 该机器人还配备了微型深海光学感知系统,使其能够在极端的深海环境下实时监测自身的运动状态以及周围的环境信息。这一感知能力对于导航、避障以及执行科学探测任务至关重要,为机器人提供了重要的环境感知和作业反馈。

🚀 **未来展望与应用潜力**: 团队正致力于进一步研究小型化深海软体机器人在驱动、感知、通信一体化集成及群体智能方面的技术。未来,这些机器人有望在深海生物群落或矿区实施低扰动原位探测,或利用其软体机器手实现脆弱样本的无损采集与精细操作,极大地拓展深海柔性探测装备的应用前景。

哈尔滨工程大学船舶工程学院李国瑞教授团队研发的电液驱动深海软体机器人,近日成功完成4070米深海试验。该机器人机身集成了控制电路、传感器与电池等组件。课题组针对软体驱动器、光学传感器、电子元件及软基体等关键部分进行了力学优化,显著提升了机器人在高压深海环境下的应力稳定性。

其创新之处在于,柔性电液单元内部的介电液体能够与深海海水压力实现自动平衡,使机器人无需额外耐压外壳即可适应全海深范围的极端压力环境。

机器人通过自带的小型化能源系统驱动多个柔性电液单元协同工作。当软基体中的电子器件产生高压电信号时,电液单元在电压作用下形成类似“流体静力骨骼”的变形机制,从而推动机器人在深海中实现直行、转弯等多种运动。

此外,该机器人还搭载了微型深海光学感知系统,可在极端环境下实时监测自身运动状态与周围环境。

目前,团队正进一步开展小型化深海软体机器人在驱动、感知、通信一体化集成及群体智能等方面的研究。

李国瑞表示,未来团队将持续攻关极端环境下柔性装备在材料耐久性、系统可靠性与智能化水平等方面的关键技术,拓展深海柔性探测装备的应用前景。例如,可利用群体软体机器人低扰动融入深海生物群落或矿区实施原位探测,或借助软体机器手实现脆弱样本的无损采集与精细操作。