备注: 本文是前几天已完成,仅个人思考记录,但考虑到其中可能存在盲点,本着事实越辩越明的原则,故分享出来和大家共同讨论。不作任何投资建议。

好长时间没有静下来思考一些问题了。一是市场渐渐走高,前几年那种一眼定胖瘦捡死鱼的机会越来越少; 二是仓位已然很高,手中股票虽然涨了不少,但由于业绩的增长仍然合理偏低。于是趁暑假,带娃一路向西绕了大半个中国。

然而,近期的外卖大战勾起了好奇心。三方交战如火如荼,各种招数频频现世。于是有了一探究竟的想法,也想深入了解下美团的核心竞争力(护城河),为何它能在10多年的激烈竞争中屡屡获胜?这轮三巨头的外卖大战终局可能是怎样的呢?

于是带着这个疑问翻阅了些资料,看了些网友的分析,渐渐有了些眉目。这里作一个简单的记录,供日后参考。

一、美团外卖如何异军突起?

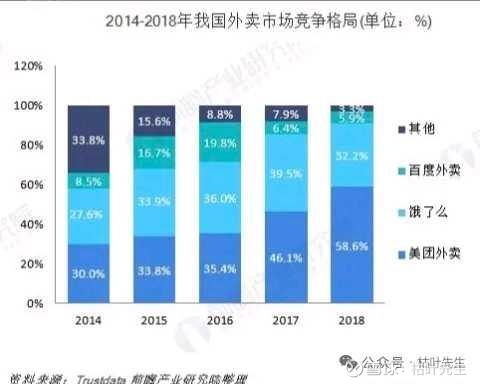

为了了解这段历史,我翻阅了一些资料,逐渐了解了那段历史。图1是2014年至2018年我国外卖市场各主要参与者市场份额的变化。

2013年千团大战已然落幕,美团对于是否进入外卖市场做了些调研。创始人团队首先派出了两个团队调研中国的外卖市场究竟有多大的体量?只有知道市场的体量才能为后续的路线制定详细计划。

美团分析了饿了么平台上的商家订单量数据。首先是饿了么当时在学校市场渗透率做得最好的上海交大的订单数据。用上海交大的校园人数和订单量的关系,美团推算出全国在校大学生和这个市场该有的订单量,结论是150万单到200万单左右。

然而,美团把几部分的市场——校园市场、公司人市场、社区市场——当时可观测到的用户行为的情况,包括人口、成本,这些要素放在一起,最终大概测算中国外卖市场体量,应该在每天1000万单。

这与当时外卖巨头饿了么和到家美食会预估的外卖体量相去甚远。

于是美团决定入场。当时饿了么已经进入了12个城市,美团对这12个城市的订单量加以排序,其中有一个让他们感到“特别震惊”的发现:排名前四的分别是上海、北京、广州和杭州,而位列第5名的却是福州。由于美团对中国城市消费力的成熟度排名再熟悉不过,在过往经验中,“福州一般排在30名左右”。美团由此反向推导出另一个关键性结论:“饿了么起码有25个城市没做好。”而按当时饿了么仅进驻了12个城市计算,它起码空出了18个该进驻而未进驻的空白城市。这正是美团的机会所在。

带着对市场规模的认知差别,以及竞争对手留给自己的空白市场,2013年下半年,美团决定入场,一次性就进驻了30个城市,其中18个是饿了么的空白市场。此后5年间,饿了么这个在互联网上订外卖的生意发明者的市场份额由高峰时的一家独大减少至约40%。而美团一路将自己的市场份额由0拉升至60%左右。到家美食会则根本连当时的移动互联网机会都没抓住,一直做着自己客单价85元左右的“奢侈品”外卖,没有注意到外卖生意已经因移动互联网的效率而变得大众化了。

二,阿里美团,狭路相逢

如果说,美团与饿了么的第一轮交锋是由于饿了么错估形式而准备不足,被美团钻了空置。但美团与饿了么第二轮交锋就很难将之归为运气了。

2018年4月,饿了么卖身阿里,经过短暂架构重组,阿里开始组织反攻。无论从资源、生态,还是资金实力上,美团与阿里都不在一个层级,几乎可以说是被阿里降维打击。

阿里当时在电商领域属于拿着望远镜都找不到对手的地位。首先其电商业务可以为饿了么提供源源不断的战争资金; 第二,阿里可以通过淘天生态向饿了么提供源源不断的流量支持; 第三,阿里还可通过众多的电商品类,为饿了么配送体系提供支持,如对峰谷进行调节,用餐高峰期其运力用于餐饮配送,用餐低谷期将运力用于其他生活用品的配送服务。

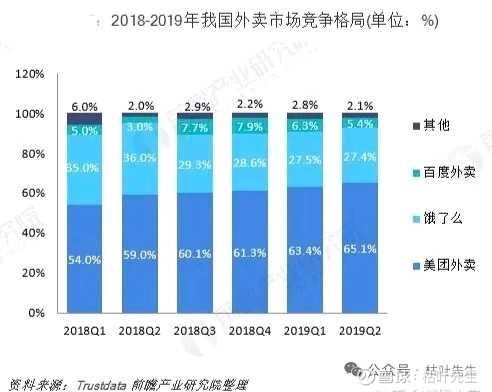

然而,经过一年的交锋,2019年饿了么仍没能东山再起,美团份额继续提升至65%。图2反映了18年一季度至19年二季度淘美之争发动后,市场主要竞争对手的份额变化。

淘美之争中,美团仍然把握住竞争主动权的个中原因在哪呢?

翻阅一些资料后,普遍认为有以下几个主要原因:

1、城市布局美团远多于饿了么。

根据第三方数据机构DCCI发布的《2017中国网民网络外卖服务调查报告》显示,在主要的第三方外卖订餐平台中,美团外卖保持领先优势,以79.9%的用户渗透率、53.9%的用户使用份额位列第一。

报告指出,在第三方外卖网络外卖服务平台的用户渗透率上,美团外卖以79.9%占比位居第一、饿了么为63.0%、百度外卖为38.5%、到家美食汇为4.4%。另据美团外卖的数据显示,其累计的用户数超过2.5亿,即每4位中国网民中至少有一位是美团外卖用户。美团外卖的日完成订单量已超过1800万单,覆盖城市数量超过1300座。

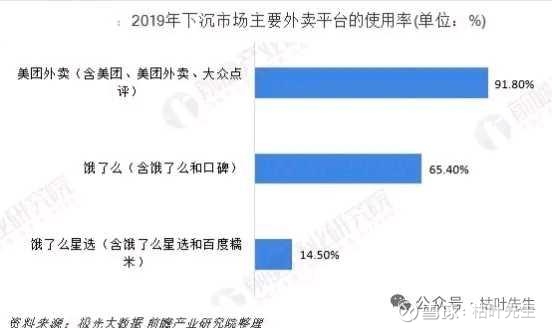

而饿了么在2018年底,其势力仅覆盖了676个城市,主要分布于一二线,很多三四线及以下城市均未覆盖。

这就造成了两家开战时,美团可以利用未开战区域获取的利润来补贴战区,使其能保持战区的价格优势,使得进攻者(饿了么)想获得战争优势,将面临更大的资金压力。

图3反映了2019年美团与饿了么在下沉市场使用率的情况。

2、美团可利用多汁业务补贴外卖业务

除了外卖基本盘外,美团还拥有到店、酒旅、票务等利润丰厚的其他业务。战争时期,美团可以利用这些业务产生的利润补贴外卖业务,以补充战争所需的资金(这块大家去翻财报,这里不作赘述)。

3、强大的外卖配送体系

传统电商与外卖虽然都可归为电商业务,但两者之间存在很大的不同。由于配送的物品存在差异,其对履约时效的要求是完全不同的。

一般网购的商品时效要求并不高,3-4天的配送时间并不会影响用户体验(淘宝网购),做得好的隔日达(社区团购),再好一点上午下单下午达,下午下单上午达(京东购物)。由于时效要求不高,快递点有足够的时间实现规模化运营,比如网点可以用时间揽收足够的包裹,快递员送货时也可批量配送,比如一次配送几百件包裹,因此终端配送点单件配送费用就会很低。假设一个快递员日均收入200元,他一天配送200件包裹,那么平摊到每件包裹上的人员费用只有1元。

外卖由于餐食对口味、温度的要求,必需具有很强的时效性。各家平台对于3公里以内,要求30-35分钟送达; 远距离要求50分钟以内。同时,由于就餐时段的限制,外卖配送时间具有很强的峰谷现象。这种特点就对外卖履约系统提出了很高的要求: 必须在固定的就餐时段将餐食尽快地送到用户手上。如此没有足够的时间积累订单,无法形成有效的规模化配送,单均成本必然远高于快递包裹的费用。假如一个外卖员日均收入200元,他一天可配送30单,那么平摊到每单上的人员费用将高达7元左右。如果合理规划路线,采用多点拿多点送,减少空返浪费,单位时间内可配送单量会高些,单均成本可适当降低,但也远高于一般快递包裹的费用。

由于美团经过多年耕耘,在即时配送的外卖市场,美团拥有最大的市场份额,即最多的商家入住,最多的外卖小哥,最多的消费者。因此,具有最高效的履约体系,从而拥有最底的配送成本。竞争者要想进入这个领域,会面临不够丰富的商家供应链,从而无法带来足够的外卖订单,其履约成本就会远高于美团。比如,一个外卖员一天收入200元,美团外卖订单能保证30单/天/人,单均成本为6.67元,而竞争对手只能保证20单/天/人,单均成本为10元。竞对成本显著高于美团。

三、美团真有护城河吗?

前面3个理由听起来很符合逻辑。但仔细一推敲,似乎还是存在一些问题。

竞对要降低履约成本,可以加大补贴,吸引外卖需求,从而吸引更多商家入驻,以提升外卖员的人均单量,从而降低履约成本。假如上面那个例子中的竞对通过䃼贴和地推,从订单和商户入驻上都得到了提升,外卖人均单量从原来的20单/天/人提升至30单/天/人,那么履约成本也能下降到6.67元。从理论上讲,只要投入足够的资金用于补贴,同时加强地推吸引更多商家入驻,就一定能提升单量,降低单均成本。这似乎就是阿里闪购目前正在做的事情。

然而,以往在一连串补贴战中输给美团的对手都是因为没能及时完善供应能力,补贴一停,用户就走了。这一回天量补贴会不会和过去不一样呢?下面就来解析一下。

截至7月12日,整个即时零售市场总量从年初的1亿单翻至2.5亿单。显然,正常餐食外卖是不可能以如此快的速度增长的。很简单,1个人一日只能吃3顿,不可能吃出6顿来。这多出来的量显然不是餐食单量,更多的是象雪王瑞幸这种茶饮订单。

然而,观察上面的外卖曲线,虽然美团份额从年初的70%降低到44%左右,但其订单量并没显著降低,仍维持在日均8000万-1亿单左右。因此,有理由相信,大部分正常的餐饮订单仍撰在美团手中,大部分通过强力补贴的增量茶饮订单被阿里和京东拿到了。因此,决定战争胜负的是在天气转凉茶饮订单下降后,阿里能否获取正常的餐饮订单(京东先不看了,目前看已自提3杯准备走人了),从而维持住外卖市场份额。

如此,就要从订单属性上着手分析了。这2.5亿并非常态订单,我们可以将之大致分为三类:

1、薅羊毛需求;

2、比价需求;

3、高价值需求;

显然,第1类需求并非真实需求,补贴一停,需求就消失了(这多出来的1.5亿“茶饮”需求绝大多数应该属于这一类)。第2、3类需求才是真正的需求。显然,第3类需求价值最高,因为用户更注重体验感,更愿意为体验付出溢价,其高单价的订单特性使得这类订单能够轻松覆盖履约成本,也是外卖业务的利润来源。如订单价格是80元,平台抽15%,履约成本7元,那么平台将有5元利润(80*15%-7)。然而,这类订单数量不多,并不足以覆盖外卖员工作的机会成本。如果外卖员工作机会成本是200元/天,如果高价值用户每天只能接到10单,每单配送费是7元,那意味着外卖员一天只能赚取70元,显然市场上高于70元/天的工作机会就会抢走外卖员,从而使得高价值订单无法履约。那么,是否可以提升履约单价呢,比如将配送费提到10元,外卖员一天也只能赚100元,仍然与200元/天相距甚远。因此,第2类比价订单就至关重要了。这类订单并不能为公司带来利润,甚至还会补贴一定金额,但这部分订单对于维系健全的履约体系必不可少。假设,这类订单均价是30元/单,平台抽15%,配送费是7元,那么平台将亏损2.5元/单。如果公司舍弃或丢失了这部分订单,其履约体系也将受到影响,从而进一步影响高价值订单,使得原本稳定的履约系统产生波动。

因此,阿里目前面临的问题是在天气转凉,茶饮需求下降的过程中如何将订单属性从薅羊毛的“茶饮”需求转换到真实比价需求,这一步如果切换成功,就为后一步进攻高价值需求垫定了基础。如果这一步不能顺利切换,新建的配送体系将很快瓦解。

然而,值得庆幸的是比价需求也是可以通过大额补贴来抢夺的。比价需求单均价不高,这部分用户对价格较为敏感,对包括履约时限等服务的容忍度要高些,只要价格便宜,这部分需求很容易被吸引过来,因此,进入这一阶段才是开始比耐性的时候了。美团处于守方,可以通过高价值需求的利润来补贴比价需求以留住用户,而阿里却只能背水一战,通过投入比美团更高的资金来强攻这个堡垒。因为随着天气转凉,茶饮需求下降,阿里必须要寻找新的需求来填补这块的缺失以维持履约系统的稳定,否则刚建立起来的履约系统又会面临波动,如配送成本增加,配送时间变长,拉低用户体验,用户进一步流失。从目前阿里日均8000万-1亿的单量看,每年500亿的资金投入是远远不够的(京东Q2财报显示,一个季度亏了140多亿,这还是在2000万单量的规模下烧掉的资金,阿里的单量远高于京东,在没有高价值订单滋补的情况下需要砸多少资金呢?不久财报上就会体现出来,这还是在美团放弃薅羊毛需求的情况下烧的,如果美团在比价需求加强防守,阿里会怎样?)

当然,阿里也可以同时将补贴大战烧到高价值需求。在讨论这个问题前,先来看看需求转换公式: 新体验-旧体验-转换成本>0,用户才会实施转换。其中影响体验的包括需求供给,需求满足度,价格敏感度等; 转换成本数包括软件熟悉度、数据迁移成本等。对于高价值需求,其对价格敏感度较低,对需求供给和需求满足度要求较高。这里举个亲身经历的例子供大家参考: 一次在美团订了家苏州的酒店,当时图了个性价比,然而在Check out开票发生了问题,酒店说可以在平台开票,于是就在平台上提交了开票申请,然而界面显示却是第三方开票,当时也没注意。后来离开后,发现申请被退回,连当时申请开票的留单都找不到了。于是,联系酒店,酒店说加微信,加了微信后让他们帮忙解决,就没下文了,联系多次无果。但是,在携程体验就很好,下单时就会告诉用户开票是平台开票还是酒店开票,平台开票也很规范,没有啥第三方的情况,直接携程就搞定了。Check out很方便,把房卡交给前台就可直接离开。通过这次体验,至少美团订酒店不会是我的首选了。说这个例子就是想说明,对高价值用户除了价格因素,需求满足的体验感会很强,并非便宜几块钱就能将之捕获,核心在于对用户需求的把握,这个把握不是靠拍脑袋就能做好的,而是需要长时间的对用户数据的分析,对用户体验长期细致的跟踪才能做得到。你看拼多多的用户退货体验远远好于阿里,几乎是张明牌了,然而淘天做好了吗?这一块没做上去,你说高价值用户因为那几块钱的补贴就迁移到淘闪了,我是不太相信的。软件迁移成本是比较底的,但如果加上构建的多维生态,迁移成本就要高一些了,但也不是说高到很难解决。但是,这的确也是有些壁垒的,比如对于一个交易频度很低的投资者,那交易费便宜个万分之零点几对他切换证券商的吸引力会有多大呢?因此,阿里想短时间内靠补贴攻下高价值需求几乎是不太可能的。从上面的分析看,美团外卖是有护城河的,而且这条河的宽度深度并不浅。竞争对手要取得与之相当的份额是需要很高难度的,其投入的资金量之巨,用天文数字来表达也不为过。而且,在投入天量资金的同时,还需要不短的时间对用户体验进行打磨。请问,为了那点对时间要求稍微高一点点的即时零售市场,这么大的投入划算吗?阿里人算过账吗?

四、结论

美团的护城河肯定不如腾讯强大,但也不是轻易可以挑战的。其护城河类型并不属于“用的人越多越好用”的网络模式,其更象是那种传统意义上的利用规模化效应构筑起来的低成本模式。你要和这种低成本模式对抗,就得拿出天量资金,最终结果是否划算就需要好好算笔账了。

本文结束前,在此特别感谢两位大佬@希尓瑞斯 @逸修1 的无私分享。从他们分享的文章中获得了大量灵感,以求窥得这场外卖大战的蛛丝马迹及后续可能的事态进展,对美团的竞争优势有了更深的理解。

(利益相关: 本人持有少量美团仓位,文中观点也许屁股决定脑袋,很可能错得离谱,因此,再次申明本文不作任何投资推荐,仅用于互相讨论!)

本话题在雪球有47条讨论,点击查看。

雪球是一个投资者的社交网络,聪明的投资者都在这里。

点击下载雪球手机客户端 http://xueqiu.com/xz]]>