江门中微子实验(JUNO)已正式运行并开始数据采集,标志着我国在中微子研究领域迈入了新阶段。该实验的核心是一个直径35.4米、位于地下700米的巨型有机玻璃球,内部装载有2万吨液体闪烁体。球体外壁密布数万个光电倍增管,用于探测中微子与闪烁体反应产生的微弱光信号。中微子是宇宙中最基本、数量最多的粒子之一,但其极难探测。JUNO项目团队仅用45天便完成了6万多吨超纯水的注入和2万吨液体闪烁体的精确填充与置换。预计该装置每日可探测约60个中微子,设计寿命为30年,未来还具备升级为无中微子双贝塔衰变实验的潜力,以解决粒子物理、天体物理及宇宙学中的前沿交叉科学问题。

✨ JUNO实验的正式运行标志着中国在中微子研究领域进入了一个新纪元,其核心是一个巨大的地下探测器,内含2万吨液体闪烁体,并由数万个光电倍增管组成,用于捕捉中微子相互作用产生的微弱光信号。

🌌 中微子作为宇宙中最古老、数量最多的基本粒子之一,因其极难与物质发生反应,探测过程充满挑战。JUNO项目通过在45天内完成6万多吨超纯水注入和2万吨液体闪烁体的精确填充与置换,克服了巨大的工程难题。

🚀 该实验设计寿命长达30年,预计每日能探测约60个中微子。其先进的设施和技术不仅能深化我们对中微子性质的理解,还有潜力升级为无中微子双贝塔衰变实验,为粒子物理、天体物理和宇宙学的前沿交叉问题提供关键数据。

💡 探测器主体是一个直径35.4米、位于地下700米的巨型有机玻璃球,其外壁镶嵌了数万只光电倍增管,这些“观察者”负责放大和记录中微子事件产生的微弱光信号,是整个实验的关键组成部分。

今天,江门中微子实验(JUNO)正式运行取数,开启了我国中微子研究的新篇章。JUNO的核心探测器,便是装载2万吨液体闪烁体的巨型有机玻璃球,位于地下700米深处,直径35.4米。其外壁镶嵌着数万只光电倍增管,宛如宇宙的“观察者”。一旦有中微子与液体闪烁体发生反应,便会发出微弱光信号,这些信号随后被光电倍增管放大、记录并分析。

位于水池内(尚未灌水)的中心探测器(外部图)

中微子作为构成物质世界的基本粒子之一,极为古老且数量庞大,自宇宙大爆炸起便弥漫在宇宙中。然而,它几乎不与任何物质发生反应,神出鬼没,不仅人类肉眼无法看到,探测起来也困难重重。

江门中微子实验总工程师马骁妍介绍,项目团队在45天内完成6万多吨超纯水的灌注,随后将2万吨液体闪烁体精准注入有机玻璃球内,并同步完成原有纯水的置换。

科学家预估,这个装置每天大约能够“捕获”60个中微子。

按计划,江门中微子实验设计使用寿命可达30年,未来还可升级改造为无中微子双贝塔衰变实验,助力解决粒子物理、天体物理和宇宙学的前沿交叉热点难题。

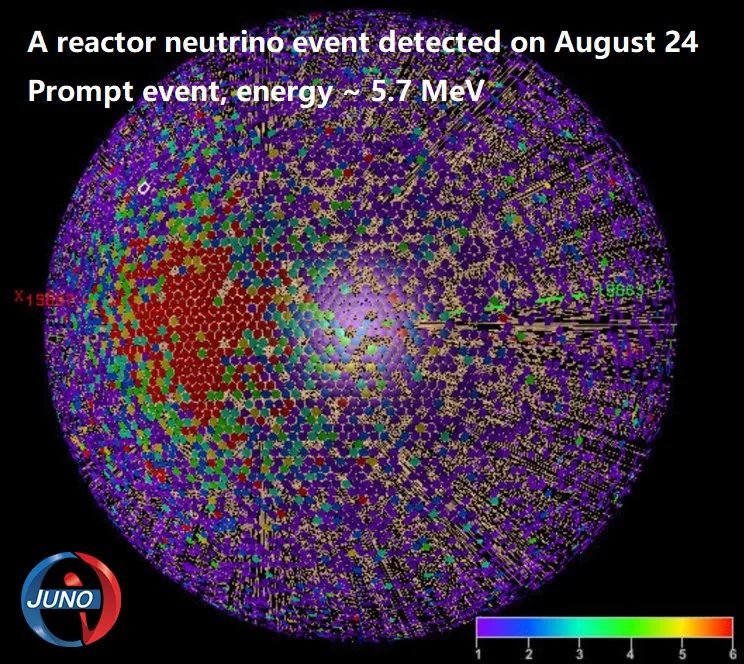

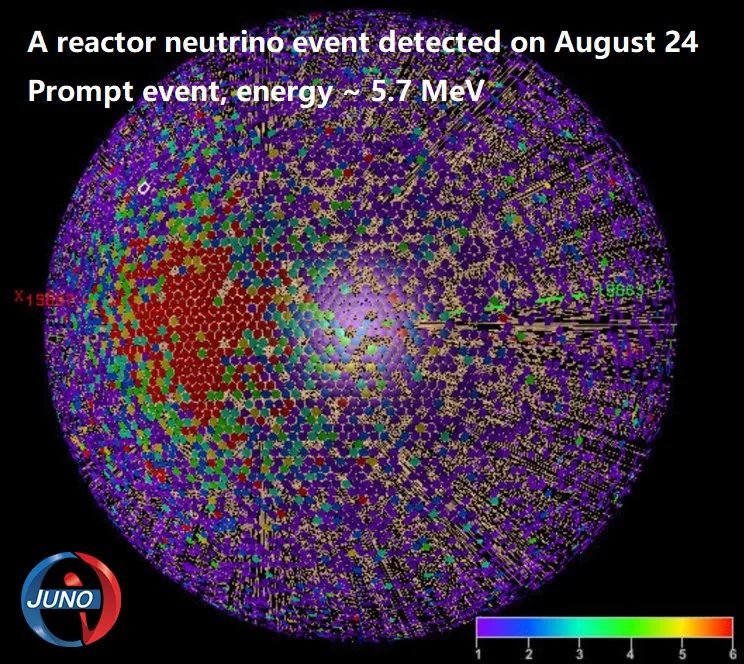

JUNO探测到的一个反应堆中微子事例