1

今年在线下读书会上,同路人 Rae 分享的存钱故事让我们印象深刻。

她推荐了《丹麦一年》这本书。书中描绘的丹麦是一个高福利社会,全民医疗、教育和失业保险等体系相对完善,而这背后,是接近 50% 的高税率在支撑。正是这样的制度,让丹麦人民免于许多后顾之忧,获得了极大的生活自由。

插图:《丹麦一年》封面

Rae 从这个模式中获得了启发:如果把自己看作一人国家,在年轻的时候尽量提升储蓄率,配置好保险可以让未来的自己拥有一个相对高福利的生活。所以她开始实践:尽可能地多存一些钱,用高比例的「纳税」去充盈自己的「国库」,并做好投资。

她想象当下这笔「税收」是自己的责任,而不断增长的国库会让她在未来某天需要时,拥有自由选择的权利,增强对生活的掌控感。这样的愿景,让她的存钱变成了一种积极的建设和规划。

2

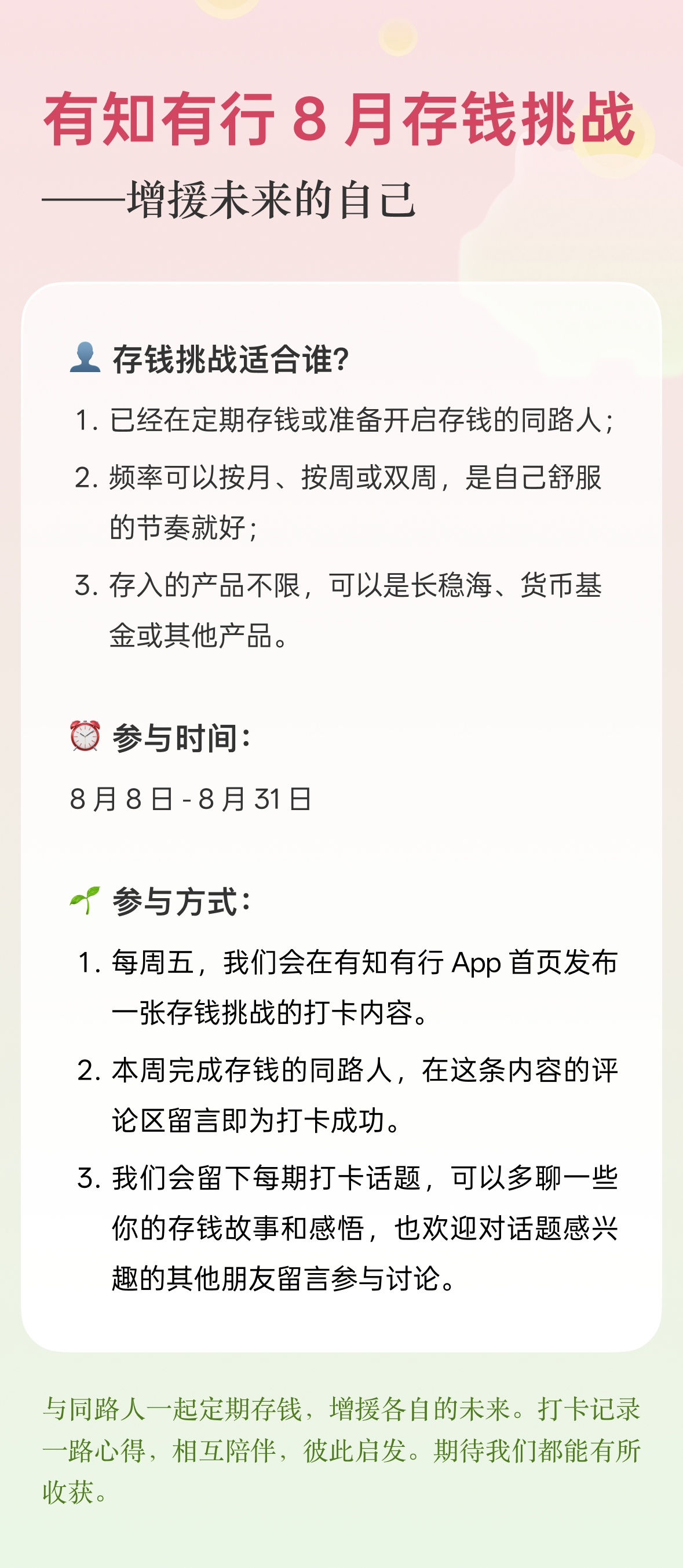

有知有行的 8 月存钱挑战已经半个月了,我们会遇到一些同路人这样的问题:我到底该存多少,是更好的呢?

搜索存钱建议,我们也经常会看到不同的说法:

比如,收到工资,把收入的 20% 存起来;

比如,先存 10%,再努力存到 20%、30%;

比如,Rae 希望效仿丹麦存下一半左右,这其实是个很高的储蓄率数字了。

这些具体的建议,都建立在一个假设上:人的收入长期稳定,且所有人都有相同的能力去执行计划。很显然,这样的假设在现实中,是很难成立的。

未来无人知晓,生活本身充满变数。当年轻人刚刚毕业步入社会,起步薪资较低却面对「押一付三」的租房压力时;当我们决定离开熟悉的城市,需要一笔不小的资金在新地方安定下来时;当经济周期波动,行业遭遇寒冬,甚至面临失业风险时——这些人生阶段的真实故事都会提醒我们,储蓄率很难、也不应该是一成不变的,因为我们的财务状况,我们的生活很少是一成不变的。

《持续买入》这本书中,介绍了一种多利瓦尔登鱼,这种生物的表型具有可塑性。多利瓦尔登鱼不是一年中均匀地消耗相同数量的卡路里,而是根据可获得的食物量来改变自身的卡路里摄入量和新陈代谢速度。作者认为我们的储蓄,也可以从中获得一些启发。

所以最好的存钱建议,可能是:从心出发,尽我所能。

钱是工具,而非目的。一旦不再纠结于简单武断的规则,关注「尽我所能」,把能存的钱存下来,我们也许可以更从容地享受过程,不再为个别财务决策难以执行而陷入压力和自我怀疑了。

3

我们最近一次跟 Rae 聊起了近况。发现她正在旅游的途中,刚刚离开曾经书里读过的丹麦,在去冰岛的路上。

她很兴奋地告诉我们,最近对于工作生活的平衡有了一些新的心得,并不该只是时间上的平衡,而更多是个人状态和心境上的平衡。这样的平衡应该也是量身定制、独一无二的。

显然这个月的她,也并没有执着于存下更多钱,而是在累积人生体验,那也是一种复利。

插图:Rae 发回的来自斯德哥尔摩街头的照片

存钱是增援未来的自己。

如果此时此刻的我们足够确定、放松和富足,不妨多存一些;如果还暂时处在迷茫、手足无措的阶段,也可以少存一点,把更多精力留出来先照顾好当下的自己。

存多少钱没有标准答案,是流动的、变化的,是当下与未来的平衡。

在暂时无法存下钱的时期,坦然面对就好,不必焦虑。我们可以安心依靠过去自己的增援来度过这一段,积蓄力量,然后向前,继续去增援未来的自己。

最终,我们存下的不是一个数字,而是安顿当下之余,亦可照料未来的从容。

有知有行 8 月存钱挑战正在进行中,如果你愿意,不妨和我们一起行动起来。

如果现在的你刚刚接触投资,可以看看这个专题:理财第一步,也许可以更好地帮你,开启存钱之旅。

本文所载内容仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎,投资者应独立作出判断。详见《免责声明》。如转载引用,请遵守《转载声明》。