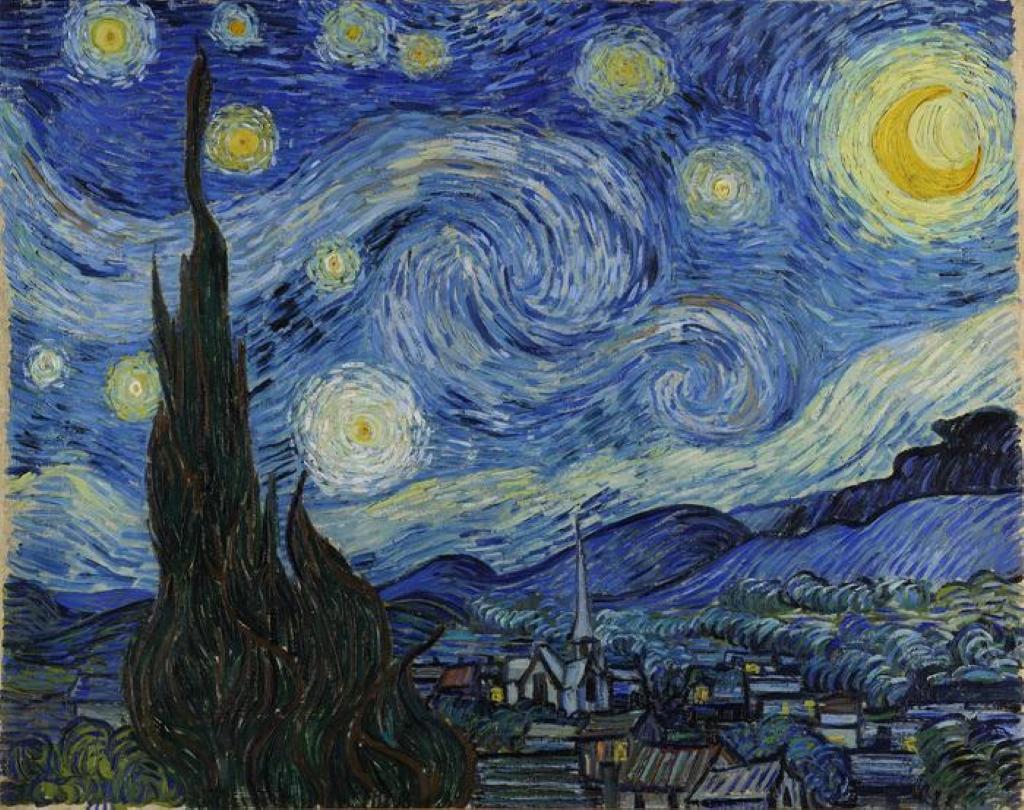

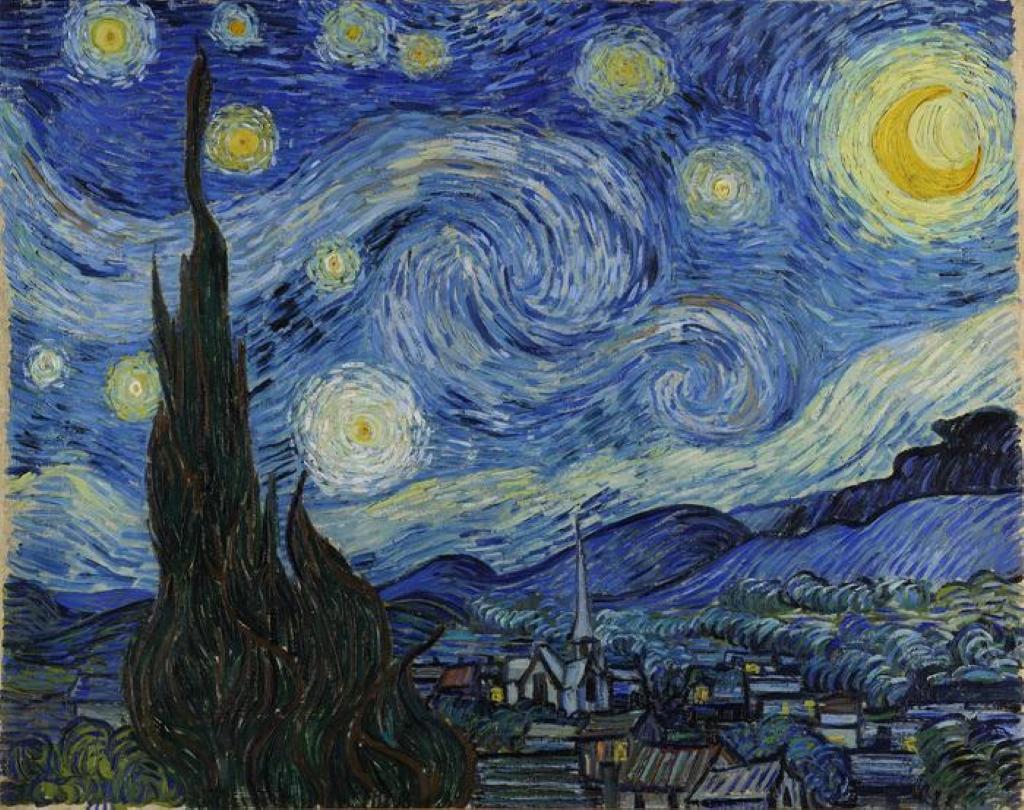

日本大阪公立大学与韩国科学技术院研究团队在量子流体中首次观测到“量子开尔文—亥姆霍兹不稳定性”(KHI),并发现了一种形态酷似梵高名画《星空》中弯月的新型涡旋结构——偏心分数斯格明子(EFS)。这一现象理论预测已久但实验观测首次实现。研究人员通过冷却锂原子气体至接近绝对零度,制备出量子超流体,并在其中模拟了两种速度不同的流体交界面上的不稳定性。生成的EFS是一种未知的拓扑缺陷,具有弯月形和嵌入的奇点,打破了原有的自旋结构。这一发现不仅为自旋电子学和存储器领域提供了新思路,也加深了对量子体系的理解,并计划进行更高精度的测量以验证相关理论。

⚛️ 量子流体中首次观测到“量子开尔文—亥姆霍兹不稳定性”(KHI):研究团队在接近绝对零度的量子超流体中,模拟了两种不同速度流体的界面,成功观测到经典流体力学中的KHI现象,证实了其在量子体系中的存在。

🌙 发现酷似《星空》弯月的新型涡旋结构——偏心分数斯格明子(EFS):在KHI作用下,量子流体中生成了一种此前未知的拓扑缺陷,其形态呈弯月状,与梵高名画《星空》右上角的弯月极为相似。

💡 EFS的独特形态与潜在应用:EFS是一种不寻常的涡旋结构,其弯月形和嵌入的奇点打破了原有的自旋结构,造成尖锐畸变。斯格明子因其稳定性、小尺寸和独特动力学特性,在自旋电子学和存储器领域备受关注,EFS的发现为这些技术提供了新思路。

🔬 拓展对量子体系的理解:在超流体中发现新型斯格明子,不仅为相关技术发展提供了新视角,更有助于深化科学家们对复杂量子体系行为的认知和理解。

🚀 未来研究方向:研究团队计划进行更高精度的测量,以进一步验证19世纪关于KHI驱动界面波的波长和频率的理论预测,推动量子流体力学研究的深入。

梵高的名画《星空》百余年来拨动着无数艺术爱好者的心弦。那旋转涌动的夜空,似乎与物理学中量子湍流的纹理产生了耐人寻味的共鸣。日本大阪公立大学与韩国科学技术院研究团队首次在量子流体中观测到“量子开尔文—亥姆霍兹不稳定性”(KHI),并发现了一种形态酷似《星空》中弯月的新型涡旋结构,即偏心分数斯格明子(EFS)。

这一现象早在数十年前便被理论预测,却从未在实验中直接观测到。相关论文发表在最新一期《自然·物理学》上。

KHI是经典流体力学中的重要现象,当两种速度不同的流体在边界处相遇时,会形成波浪与涡旋。这种现象可在风吹起的海浪、翻卷的云层,甚至《星空》旋动的天空中找到。研究团队提出疑问:量子流体中也会发生类似的不稳定性吗?

为验证这一设想,团队将锂原子气体冷却至接近绝对零度,制备出一种多组分玻色—爱因斯坦凝聚态(量子超流体),并在其中形成两股速度不同的流体。在它们的交界面上,首先出现了波状指形结构,类似经典湍流;随后,在量子力学与拓扑学规则的作用下,生成了特殊涡旋。

团队发现,这些涡旋是一种此前未知的拓扑缺陷,即偏心分数斯格明子。与常见的对称、居中的斯格明子不同,EFS呈弯月形,还包含嵌入奇点。这些点打破了原有的自旋结构,造成尖锐畸变。他们表示,《星空》画作右上角的弯月,看起来就像一个EFS。

斯格明子最早在磁性材料中被发现,因其稳定性高、尺寸小、动力学特性独特,在自旋电子学和存储器领域备受关注。此次在超流体中发现新型斯格明子,不仅为相关技术提供了新思路,也有助于拓展对量子体系的理解。

团队计划在未来进行更高精度的测量,以验证19世纪有关KHI驱动界面波的波长和频率的理论预测。