你说机器人,就不能只说“机器人”。

你要说“全球首个实现连续空翻的机器人”,说“首创8DoF大臂展机器人”,说“首款无遥控可智能跟随的机器人”……

太花哨了,这两天在北京亦庄的“世界机器人大会”,机器人们可以说是轮番上阵作奇技淫巧,以悦众人。

只见我身边一位胖大哥刚对着一个机械姬“表情头”拍得正起劲儿,就被朋友拉走说,“那边(机器人擂台赛)打起来了!”

这里,最小最便宜的机器狗 398 元,满场跑;

最勤快的操作员无停歇地在生产线下料;

电子牛马在北京不也得加班吗?

最会打招呼的服务生,光顾着打招呼了,冰激凌都打歪了;

你好,真的很不高兴为你服务

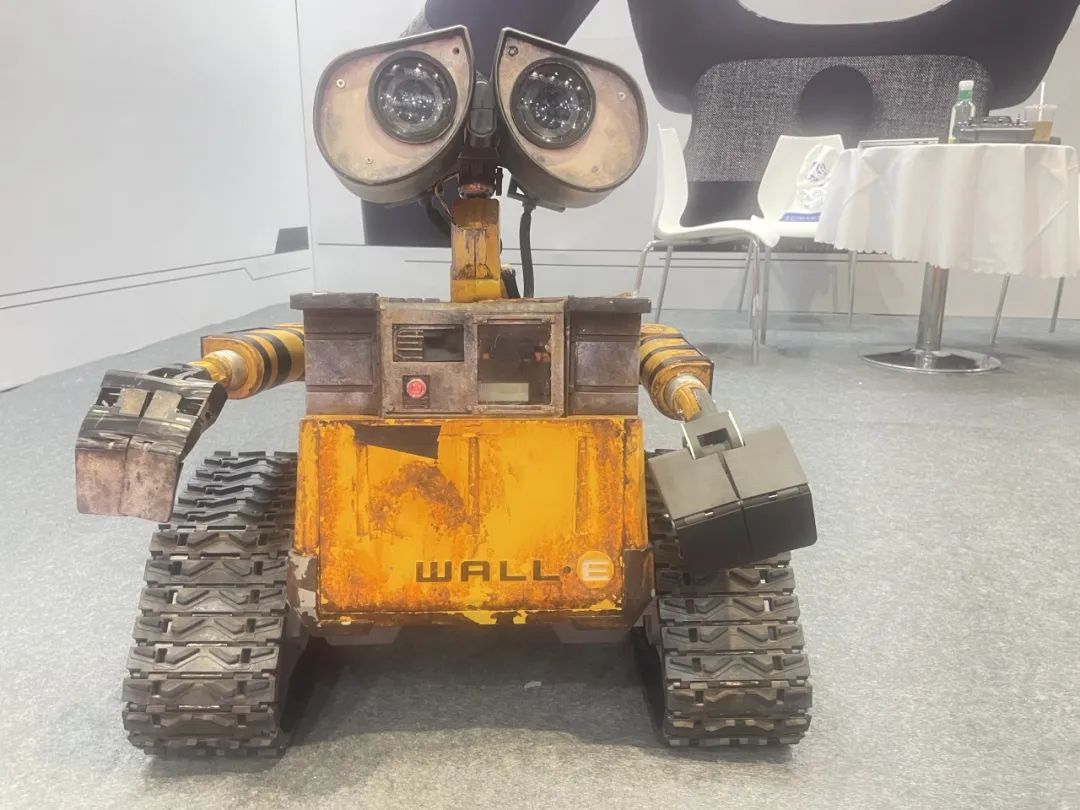

最萌的瓦力没法捡垃圾,仅供拍照。

观众们都逗成“翘嘴”不说,一个个在离开时,还意犹未尽的。

真的,离了你们这些机器人,还有谁愿意转着圈儿逗我们开心啊!

机器人,能有点“眼力见儿”么?

这两年,AI 通过聊天、陪伴、心理咨询等产品给人制造了一种陪伴但不评判,理解且无条件支持,能感同身受,很会共情的”幻觉“。这逐渐让人类与之建立了情感依赖。

不白来,都不白来嗷

不知道是不是有这层原因,有些人类在见到这些包裹着一层钢铁之身的 AI 时也觉得分外亲切,以至于不自觉地隔着大老远就打上了招呼,聊起天来也没有丝毫的生分。

“你觉得我今天这身咋样?“

”你穿着淡蓝色的半袖,脖子上挂着一条五颜六色的带子(参展证)。很适合你呢~”

说这话的机器人配备了 RGB 相机和麦克风阵列来捕捉图像和声源。当然,这是目前机器人用来感知外部世界最简单的方式。

有的灵巧手搭载了力控关节,你伸手碰它,它会回握。可以说很有礼貌了。

有的机器人在身上做了 31 个触觉传感器,这样人类一抱它就知道。

触觉传感器用来模拟人类触觉。在机器人领域还有一种叫法,“电子皮肤”,仿人的机器人会将电子皮肤做得尽可能逼真。当然除了压力,能触摸到的信息也在逐渐增多,形态、质地、甚至温度。

有专门为机器人做“电子鼻”的厂商,也就是气体传感器,借助敏感材料与气体分子进行物理、化学反应,引起电学性质发生变化——说至少能让机器人分别出摆在面前的液体是水、白酒,还是醋。

最终,机器人需要结合各类传感器获取到的视觉、声音(包括语调语气和语义分析)和生理信号——体温、心率、汗液,甚至多巴胺分泌,实现动态解析用户,并内化成一个情感模型,给出拟人化的反馈。

毕竟,谁不想要一个”有眼力见儿“的机器人呢?

“我不知道这时该露出什么样的表情了”

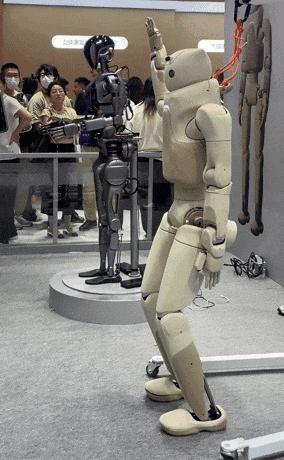

跳舞,搬货,上下楼梯......机器人在做这些“常规表演”时已经不足以令人惊讶,因为他们大多依赖“人肉”遥控和动作预设——传统的运动控制,通过给定各个关节之间的位置、速度和加速度关系,计算出特定末端执行器该如何运行。

现场除了手柄(对,就像你小时候开遥控车的手柄),还有真人身着动捕服作为遥操作的“输入源“。提前建立好映射关系后,动捕设备可以实时采集真人的关节运动轨迹、姿态变化,对应到机器人身上。

大部分机器人动作还是很好理解的。但是有一位,我从远处看怎么像是在对我“比中指”?

走近了看,原来是他正比划那“螃蟹钳”跳舞呢?

我把这一幕迷惑行为发给GPT-5,问他是否理解。GPT-5告诉我,“看背景,应该是机器人在给观众展示灵活的手臂关节控制和精准的手部操作能力。“(好好好,你们赛博世界里的已经互相包庇起来了是吧。)

比这些机器人“大开大合“更为细致的运动控制在几个”表情头“上。

由摄像头捕捉到当下人脸,生成一个类似点云图的东西,传输给表情头,几乎是实时的,表情头也做出了人类表情。

表情头没有被过于夸张的面部表情卡住,在挤眉弄眼和苦笑之间切换流畅,甚至做到了眼球追踪和同步。可以说对比之前亮相有了很大的进步。

因为可变形的电子皮肤和大量柔性的被动关节(被动关节主要用于增加适应性,而不是像主动关节需要精确控制),面部难以被构建运动学方程。这是不同于刚性机器人的地方。

那么机器人如何学会微笑?

软件算法上,哥伦比亚大学 Emo 机器人团队做法是,训练机器人看大量人脸视频,学习某个表情出现之前面部微小的变化。

然后机器人“对镜”观察自己在执行某个表情命令时,需要拉伸哪些肌肉,用面部标记和表情命令的数据集训练模型。这样就能几乎同步做出人类表情。

但机器人的声唇同步依然跟不上溜,存在柔性形变和物理传导延迟的问题。

看起来,表情头开发难点依然在硬件上,开发具备多模态传感器的电子皮肤和充当人工肌肉的灵巧电机。

人举手机,机器人比耶。人类通过肢体语言传达情感,并可以本能捕捉到这个“信号”。机器人虽然学不会情感,但能模仿动作。

目前一些机器人能做到眼睛独立移动,既能与人眉目传情,也会假装做出“思考状”。还有的机器人会辅以手势动作来表达自己的意思。

微表情协同、适配语境、情感表达有层次......如果人类之间都经常不按常理出牌,机器人也得突破“机械式回应”了。

机器人,各安天命

机器人已经不纠结人形了,甚至很难说大会上在座的都是些什么形。

用最近的段子讲,机器人要显酷,上身普通,下身就不能普通;

下身普通,上身就不能普通;

内饰普通,外搭就不能普通。

不知道这是不是各家为了规避“恐怖谷”暂时想的办法。

过往,看着那些跑跑跳跳,跳舞转手绢的机器人表演,人们总是不免问上一句,“那它们到底能干啥?”这回来不及问了,因为正排队等着和机器人打麻将呢。

机器人确实迭代得挺快的,去年会叠衣服,今年就会刷厕所;才练会削黄瓜,就连手机充电这种小活也抢着干;那边能给唱曲,这边就能陪打麻将。

图片来源央视新闻

我们当然清楚服务型机器人仍处于向应用落地的阶段,走入家庭仍是一个未来期待。

我不爱做家务,就连把衣服塞洗衣机里也烦

无论是感知层面,要解决多模态、多源异构数据融合问题;还是运动表现上,要解决鲁棒性和动作“泛化”问题,因为大多数机器人还在重复性操作单一技能。甚至,“灵巧手”,在展会出现得最多的机器人身体部件,大多也只能远远欣赏。

厂商不放过一个细枝末节的需求,向你兜售机器人在未来可以干什么。而且每一个展台处,都有人驻足,多少是被切中了好奇心。

人类既然都能捧着 ChatGPT 彻夜长谈,难保不会抱着“大白”在深夜哭诉,求一个安慰。

文章图片来源:除特别标注外都来自作者

本文来自微信公众号 “果壳”(ID:Guokr42),作者:马文,36氪经授权发布。