DRUGAI

神经网络中的表征学习可以通过监督或无监督算法实现,两者的主要区别在于是否提供外部指导。在感觉皮层中,感知学习能够驱动神经可塑性,但尚不清楚这种可塑性是源于监督还是无监督学习。研究人员同时记录了小鼠初级视皮层(V1)和更高级视觉区(HVAs)中多达9万个神经元的群体活动,分别处于任务学习阶段和未获奖赏但暴露于相同刺激的条件下。类似以往研究,研究人员观察到神经变化与任务小鼠的行为学习呈相关性。然而,这些神经变化在无奖励暴露的小鼠中也基本被复制,表明变化实质上源于无监督学习。神经可塑性在中部HVAs最为显著,并遵循视觉学习规则而非空间规则。仅在任务小鼠中,研究人员在前部HVAs中发现了与奖励预测相关的信号,可能参与了监督学习。最终,这些神经数据预测无监督学习可加速后续任务学习,研究人员通过行为实验验证了这一预测。

感觉皮层中许多神经元在学习过程中会调整其反应,以更高效地编码任务相关刺激,这被认为是感知学习的神经基础。另一种解释是无监督学习,即大脑从感官经验中提取规律,无需标签或反馈。尽管多个理论框架支持这一观点,但实验验证仍较为有限。例如,灵长类动物在无奖励条件下反复接触时间相关的刺激后,其神经调谐特性也会发生变化。发育关键期中的神经可塑性亦受感官刺激暴露所影响。此外,海马体的某些神经可塑性可被视为感官压缩过程,这同样属于无监督学习的范畴。尽管存在多种不依赖监督的突触可塑性形式,但尚不清楚这些机制是否在行为动物中出现及其对神经表征和行为的具体影响。因此,无监督学习在感觉系统中的作用范围仍不明确。

结果

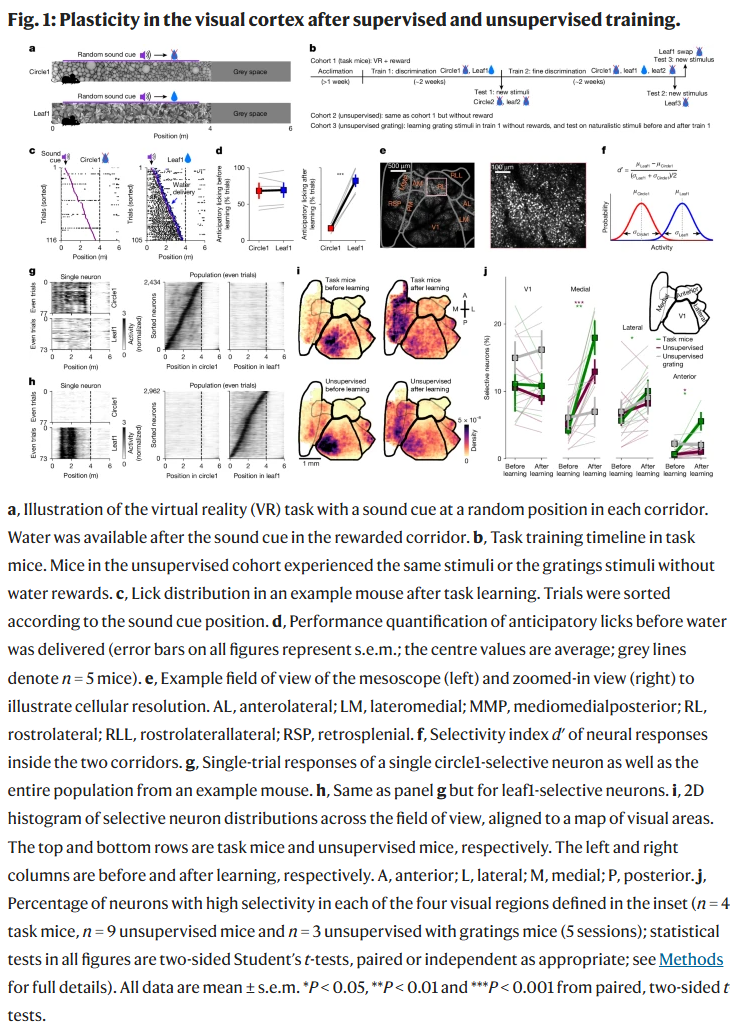

视觉皮层中的无监督神经可塑性

研究人员发现,大部分在任务学习后出现的神经可塑性同样出现在未接受奖励训练但接触了相同视觉刺激的小鼠中,说明该可塑性是由无监督学习引起的。尤其是在内侧视觉区域(如PM、AM、MMA)中,神经元对自然图像的选择性变化在任务组和无监督组中均显著,但在暴露于简单条纹刺激的对照组中并未观察到此现象。

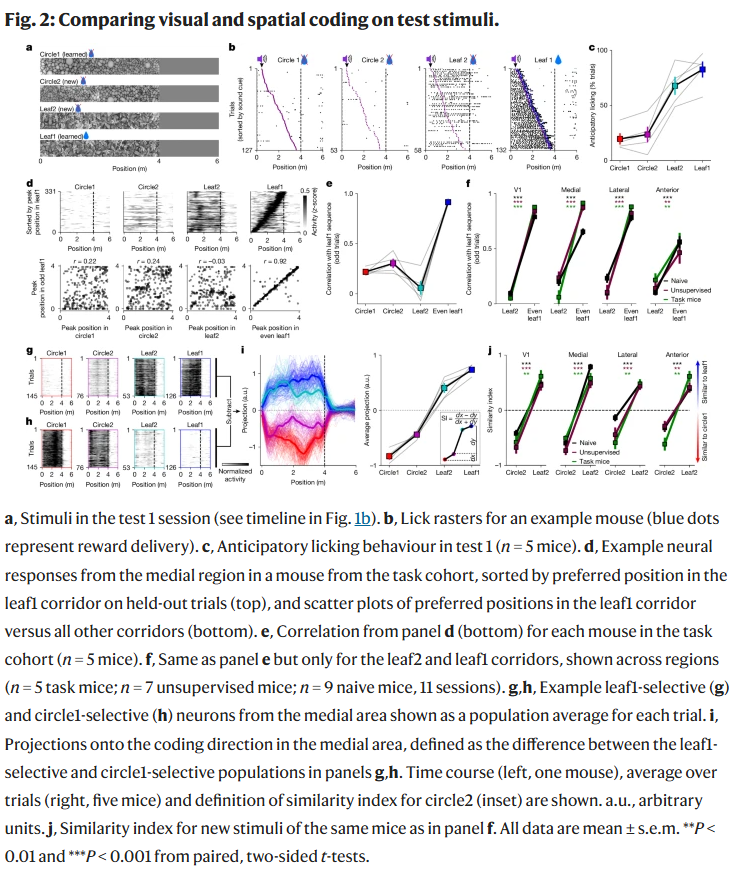

可塑性源于视觉特征而非空间线索

通过引入视觉特征相似但空间位置变化的新刺激,研究人员发现小鼠行为和神经反应依赖于视觉相似性而非空间顺序。这表明神经可塑性源于对视觉特征的编码,而非对路径位置的学习。

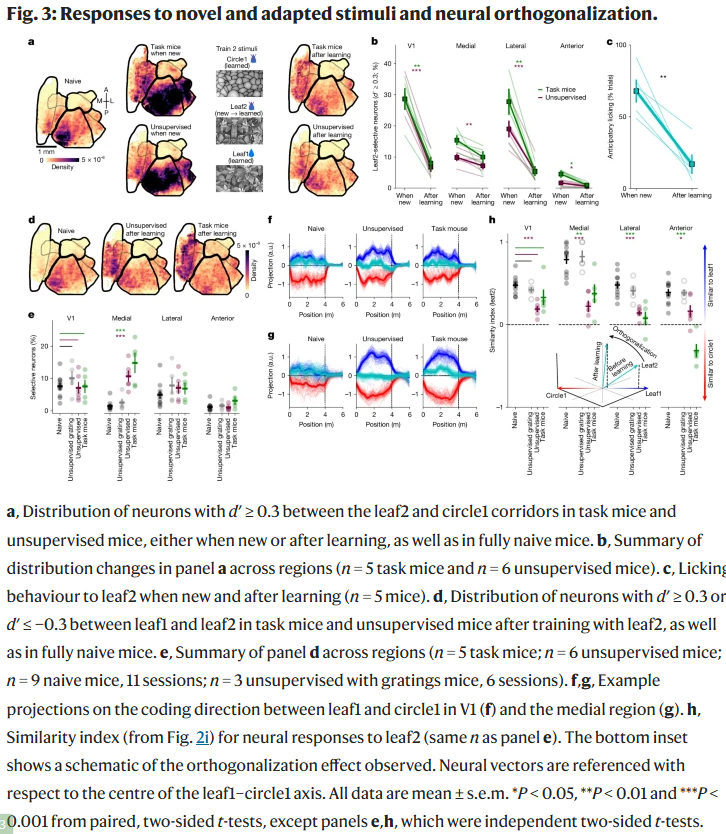

新奇刺激引发的正交化过程

当引入新刺激 leaf2 后,视觉皮层中的部分区域(尤其是V1和外侧HVAs)表现出对新奇性的强反应。随着leaf2重复呈现,这些区域的反应逐渐减弱,表明存在适应过程。为了区分与熟悉刺激leaf1的差异,神经表征发生了正交化变化,即对leaf2的反应逐渐偏离原有leaf1–circle1编码轴,这一过程亦发生在无监督组中。

视觉识别记忆的形成

随着训练进展,小鼠逐渐形成了对leaf1刺激的稳定识别记忆。当引入leaf3或空间重排版本的leaf1时,小鼠表现出对这些刺激的识别能力,并在神经层面表现出与leaf2相似的偏离。这种记忆编码方式依赖于视觉信息而非纯粹的空间记忆。

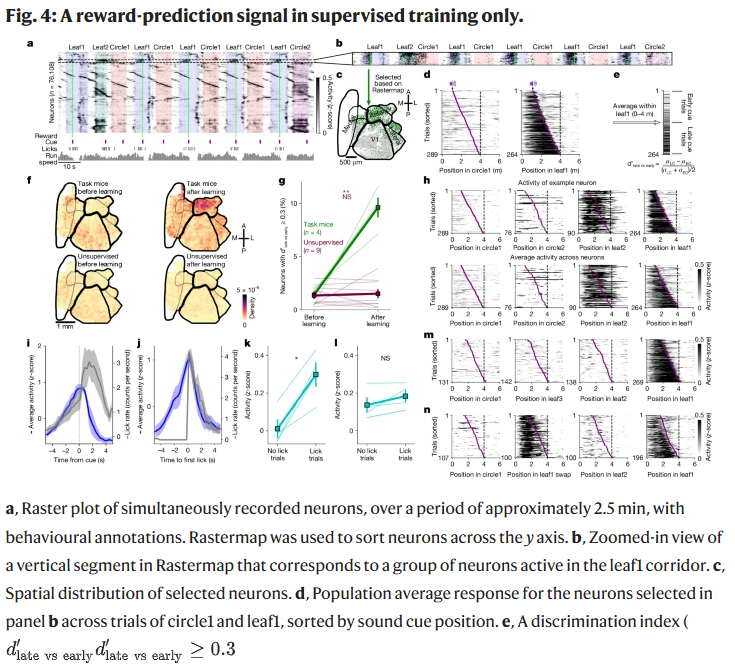

奖励预测信号局限于前部HVAs

通过高通量神经活动可视化方法(Rastermap),研究人员在任务组小鼠的前部HVAs中发现了奖励预测相关神经群体。该信号在cue出现后迅速下降,并在奖励交付前呈现上升趋势,且与是否发生舔舐行为无关。这种预测信号只出现在任务组中,暗示其可能是监督学习所特有。

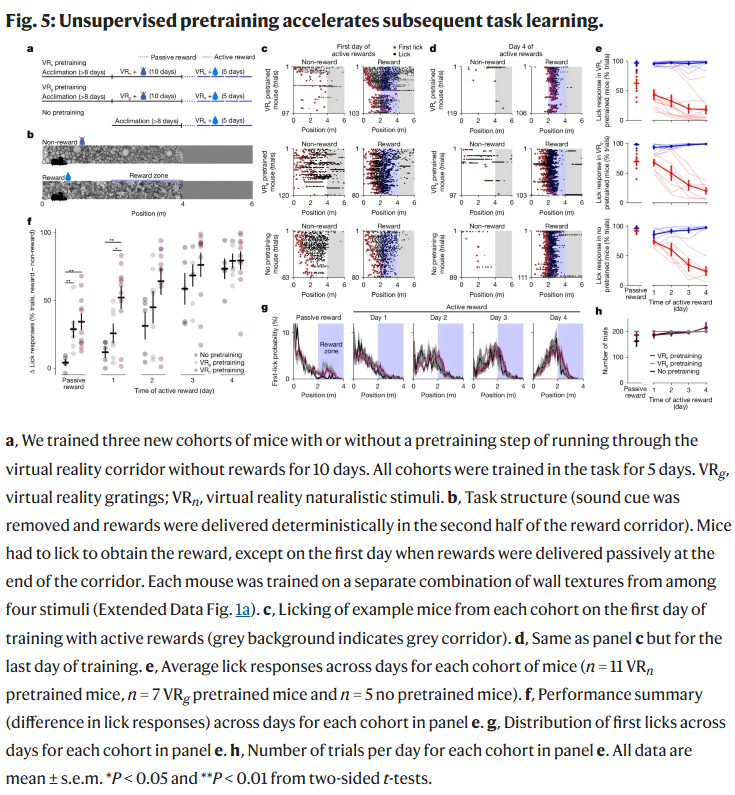

无监督预训练加速后续学习

研究人员设计了行为实验,将无监督预训练小鼠与未预训练或暴露于简单刺激的小鼠进行比较。结果显示,接受自然图像无监督预训练的小鼠在后续任务学习中表现出更快的学习速度和更强的区分能力,尽管最终三组小鼠均可达到高水平表现,但学习速率的提升清晰可见。

讨论

本研究揭示了无监督预训练对视觉皮层神经表征的深远影响,并首次在生物系统中验证了其可促进后续监督任务学习的能力。中部HVAs被认为是无监督可塑性最主要的区域,而前部HVAs则更可能参与奖励预测等监督学习任务。此外,V1与外侧区域对新奇刺激更为敏感。这些发现不仅丰富了对感觉皮层可塑性机制的理解,也为类脑人工智能中无监督预训练的启发式设计提供了神经生理依据。未来研究可进一步探索这些表征变化的突触基础,或与经典与现代无监督学习理论(包括自监督方法)建立更直接的联系。

整理 | WJM

参考资料

Zhong, L., Baptista, S., Gattoni, R. et al. Unsupervised pretraining in biological neural networks. Nature (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09180-y

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除